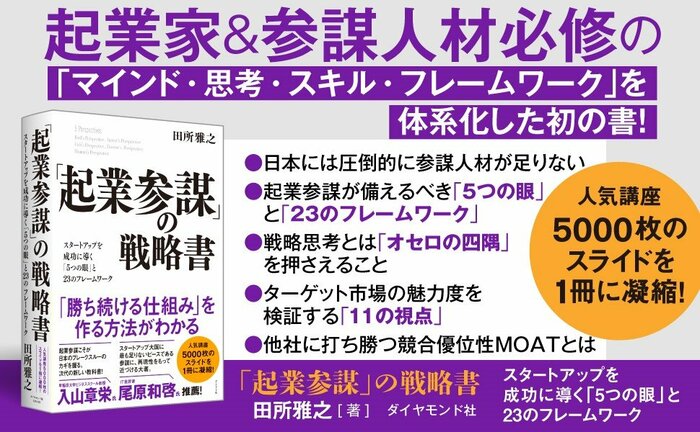

「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンである起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ネットワーク効果を発揮できる企業が勝つ

NFXというシリコンバレーの著名なシード期のベンチャーキャピタルは、「ネットワーク効果を発揮するビジネスモデルを展開する20%の企業が、70%の時価総額を占めている」と示している。

つまり、ネットワーク効果を持つ企業は全体の少数派であるにもかかわらず、最終的には価値の大部分を作り出しているということだ。

ネットワーク効果を発揮できているかどうかが、エクセレントカンパニーやスケールする企業になれるかのキーとなっている。

たとえば、Amazonはネットワーク効果を発揮しながら、世界最大、かつ最も使われるようなeコマースに成長した。このネットワーク効果は、MOATの要素の中でも最強と言われている。

今回から数回にわたっては、ネットワーク効果について紐解き、最強と言われる背景について説明したい。

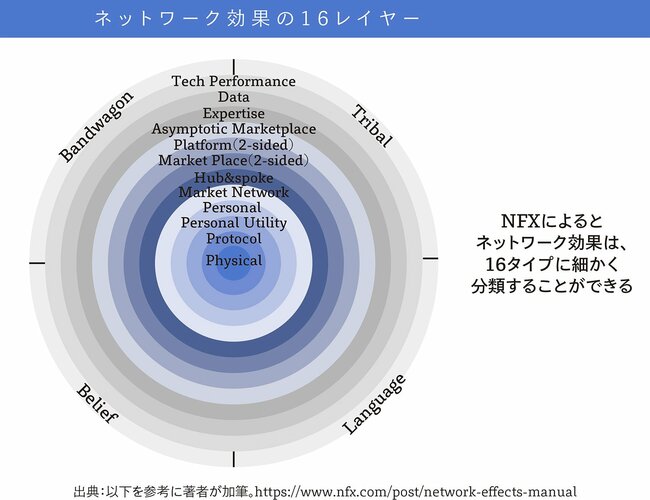

ネットワーク効果の16レイヤー

NFXはネットワーク効果を以下の図のように16レイヤーに分けて説明している。すべて覚える必要はないかもしれないが、起業参謀として、ネットワーク効果を実際に説明する際には、これらを踏まえて網羅的に解説していけると良いだろう。

自社のビジネスモデル上、どのようなネットワーク効果が有効なのかを理解したうえで、起業家に対して「魚の眼」と「医者の眼」を使って示唆を出していくことが大事だ。

ネットワーク効果とは、端的にいうと「ネットワーク参加者が増えれば増えるほど、そのネットワーク参加者に対する価値が増していく」という構造のことを指す。

最もわかりやすい例は、FAX、電話、LINEなどだ。FAX、電話、LINEも1人で使っていては、誰ともコミュニケーションを取れないので意味をなさない。

しかし、ネットワーク参加者が増えると、ネットワーク参加者一人ひとりの価値は逓増していく。FAX、電話、LINEのようにネットワークの参加者が増えれば増えるほど、参加者同士のつながりが増えてくるので、結果としてコミュニケーションできる人が増え、参加者の価値が増えるということだ(これを外部性ネットワークという)。

LINEであれば、国内のスマホ保有者の90%以上が使っているので、もはや、このアプリを入れていない人にはコンタクトが取りづらいとさえ感じるかもしれない。

スマホを買ったら、最初にインストールするアプリがLINEである。このようにネットワーク参加者の割合が一定の閾値を超えたら、そのプロダクトはもはや「インフラ」「ユーティリティ」になり、非常に強固なMOATを構築できるようになる。

メトカーフの法則

このように外部性ネットワークにおいて、ネットワーク参加者の価値が逓増する法則は、「メトカーフの法則」と呼ばれている。メトカーフの法則とは、「ネットワーク通信の価値は、接続されているシステムのユーザー数の二乗(n2)に比例する」という考え方である。

たとえば、電話やインターネットなどネットワークの価値は、つながる人が多ければ多いほど価値が向上する。電話の場合、世界で2人しか使用していなければ、「1対1」のつながりしかなくネットワーク価値は限定される。

一方、世界中で電話を使用する人が多い状況となれば、「ユーザー数×ユーザー数」という計算式でネットワーク価値は膨れ上がる。つまり、一次関数的に正比例するのではなく、二次関数的に伸びていくのだ。

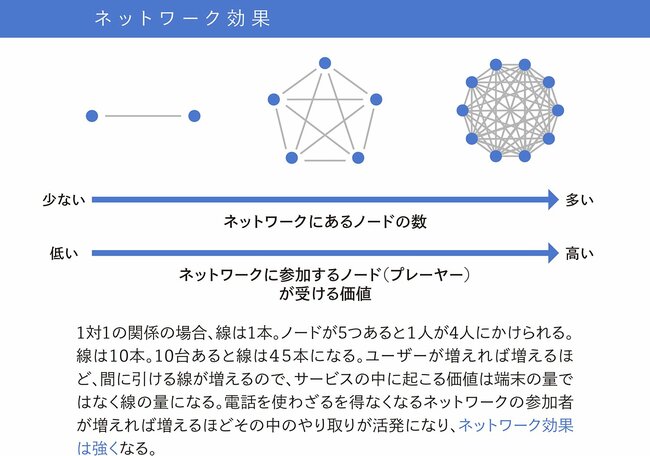

ノードが増えれば増えるほど、

各ノードをつなぐ線が二次関数的に増えていく

下図のように各ノードが増えていくと、そのノードをつなぐ線が二次関数的に増えていっていることに注目いただきたい。

30~40年前は、固定電話が個人のIDと紐付いていた。家を買ったり、住民票を移したり、独立したりしたタイミングで、自分の固定電話を契約することが当たり前で、固定電話が個人にとっての「インフラ」だった。

結果として、非常に強力なネットワーク効果を発揮し、固定電話を提供する電話会社のビジネスは非常に大きくなった。

しかし、今は多くの人が固定電話は契約せずに、携帯電話/スマホが代わりのインフラになった(同じ会社が提供している場合が多いが)。

つまり、どんなに強力なネットワーク効果があるプロダクト/サービスでも、テクノロジーや人の嗜好性などの外部環境が変わると、その優位性は薄まる可能性が高い。

以上の通り、ざっと紹介しただけでもネットワーク効果には、複数の種類があることがわかっただろう。次回は、これらを詳細に説明していきたい。

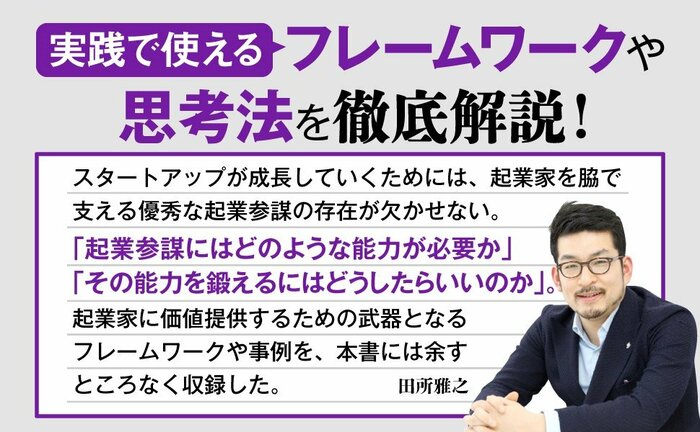

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。