【大人の教養】中世ヨーロッパで「船」が主役になった“まさかの事情”とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

中世ヨーロッパで「船」が主役になった“まさかの事情”とは?

本日は、中世ヨーロッパにおける交通事情を「十字軍」を通して解説します。

十字軍は中世ではラテン語でPeregrinatioと呼ばれ、これは「巡礼」を意味する言葉であり、必ずしも組織的な軍事行動とは限りません。

また、イタリアの都市共和国ヴェネツィアが主導権を握った第4回十字軍(1202~1204)では、東ローマ帝国を一時滅ぼし、十字軍国家であるラテン帝国を打ち立てるなど、次第に宗教的な目的から逸れた動向が目立つようになります。

十字軍を「地図」で読み解く!

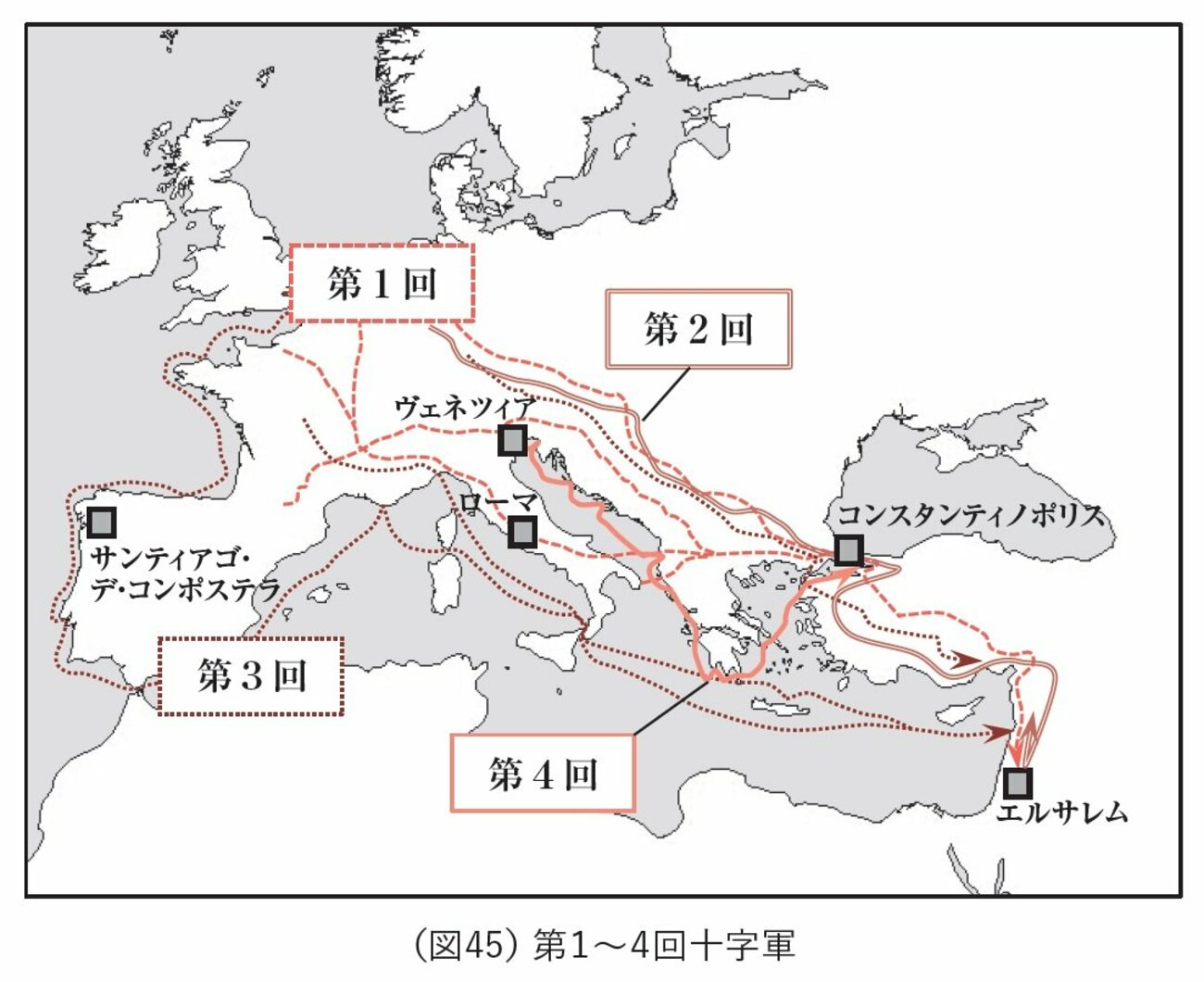

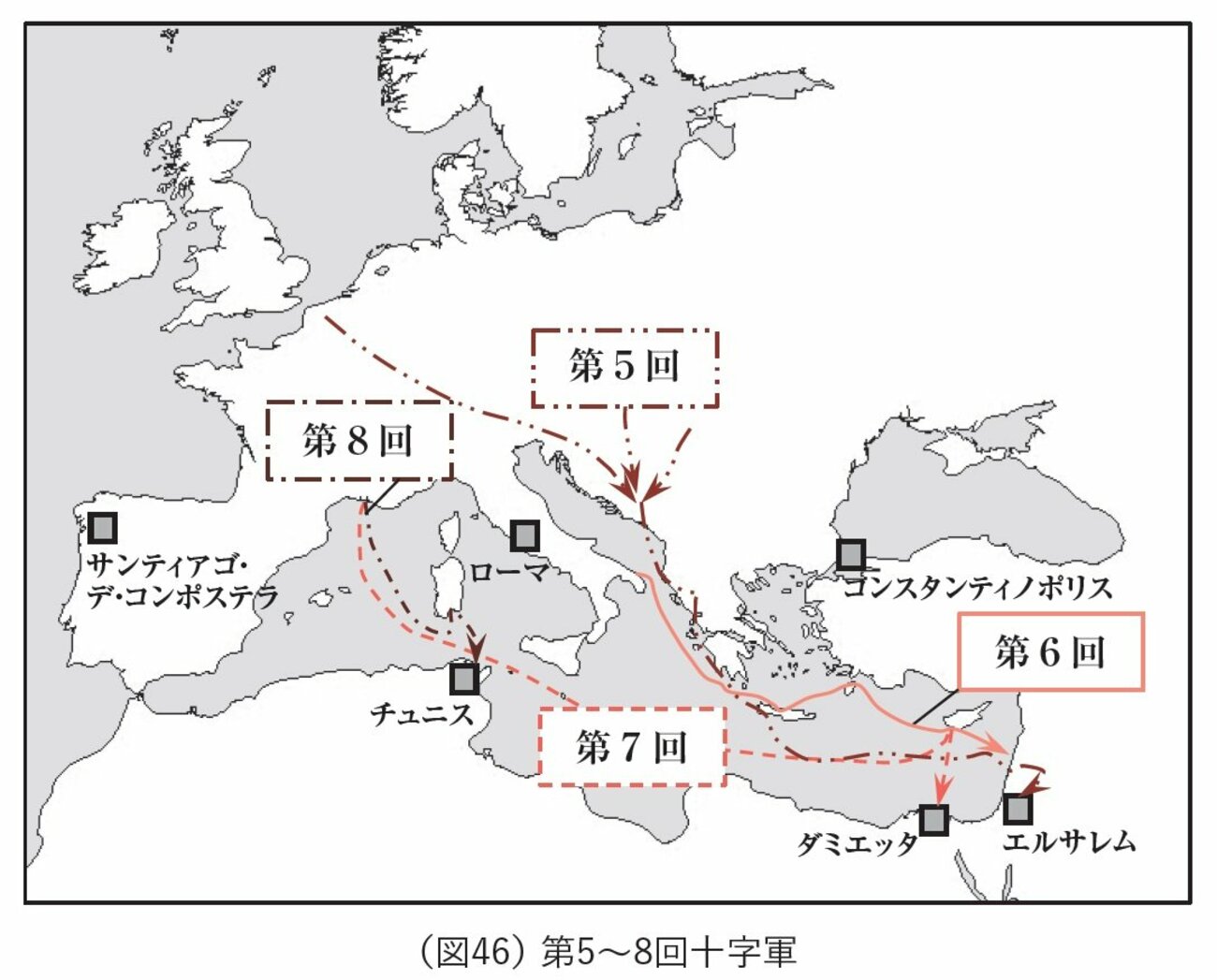

十字軍(聖地における十字軍)の経過そのものは割愛しますが、代わりにその進路を確認してみましょう。下図(図45と図46)をご覧ください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

前期にあたる、第1~2回は陸路での旅程が目立ちますが、第3回以降は海路での旅程が中心であることが見て取れます。では、ここから読み取れるものとは何でしょうか?

それは、中世ヨーロッパにおける交通事情です。海上輸送すなわち船舶での輸送は、「重い積み荷を一度に大量に運ぶことができる」という利点があります。ですが、中世ヨーロッパでは、陸上交通が相対的に不便であったことが、大きな要因として挙げられます。

海路が発達した理由とは?

古代では、地中海を統一したローマ帝国が非常に優れた道路網を構築しましたが、ローマ帝国の崩壊とともに西方ではこの道路網は維持されなくなり、ほぼ失われることになります。

また、ライン・ドナウ川以北では広大な森林が広がり、これも往来する人々の行く手を阻むのです。したがって、中世における交通の中核は、必然的に河川や海洋を利用した水上交通となり、商業ルートもこれに準じたものになります。

とはいえ、陸上交通がまったく発展しなかったわけではありません。12世紀を迎えるまでに、修道院を中心に「大開墾時代」と呼ばれる耕地拡大運動が広がります。修道院は「キリスト教の教えを深めるため修行をする場」であり、このため人里離れた辺境に位置することが多いのです。また、修道院の生活は「祈り、働け」。すなわち自給自足が原則とされたことから、森林開拓の先頭に立ったのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)