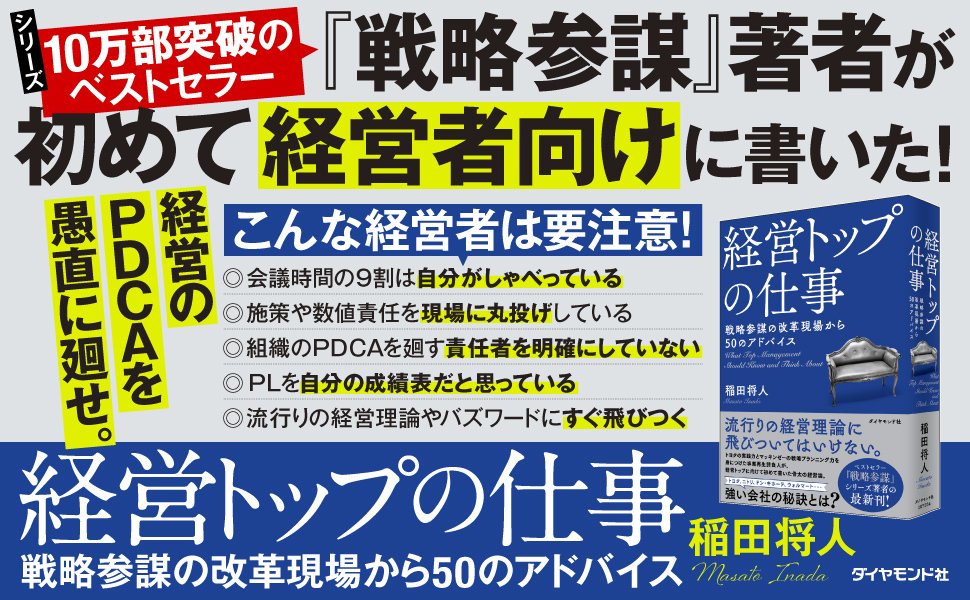

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

低迷状態にある企業ほど、

その原因を他責にしてしまう

「自分はまだ元気だ。『事業承継』などまだ先の話だ」と思っておられるトップ、創業者は多いとは思います。83歳で亡くなられたダイエー創業者の中内㓛氏も、80歳の時にテレビ番組のインタビューで「今が人生の折り返し地点です。私は160歳まで生きますから」とはつらつと語られていました。

「自分は元気だ。ひょっとすると医学の進歩で永遠に生きられるかも」と願望も込めて思いたくなる気持ちもよくわかります。しかしながら「事業承継」はすべての経営者にとって、喫緊の重要課題と言えます。

実際に私が体験した事例をご紹介します。この会社の創業者は、業界の一時代を築いた人物でした。日々の判断は、側近たちの眼には「動物的な勘」によるものと映っていましたが、「時代分析」を行ってみると、この企業の成功は、まさに創業者の頭の中で高速に廻っているPDCAによる、理にかなった判断の連続のたまものでした。

創業者は事業規模が数百億円規模に達し、事業の最初のピークを迎えたところで、娘婿に社長の座を譲り、自分は会長職に就きました。ところがこのころに創業者は金融商品に手を出し、大きな穴を開けてしまいました。

そのため、結構な事業規模もあり、十分な利益を出していたものの、上場はしていなかったために金融機関への返済対応が2代目社長の最優先の課題になっていました。この社長は着実に利益を出して返済を続け、ある程度のめどが立ちました。

そんな時、たまたま私がある業界紙に寄稿した事業のV字回復の進め方についての記事を読まれて連絡してこられ、事業を再活性化させるためのプランづくりとその実践に取り組むことになりました。創業者の時代から頼られていた番頭役の役員が、社長に選ばれた若手の幹部候補の世話係を買って出てくれて、トップ直轄のV字回復のためのプロジェクトが始まりました。

当時、この会社では、顧客が商品をどう感じているのかもわからなかったため、まず、市場実態の把握に着手しました。

・事業の実態を正しく把握するための社内データを用いた分析

・潜在ニーズを洗い出し、市場の実態を炙り出すグループインタビュー

・どういう属性の人が、どういう購買動機を持っているのかを知るための定量調査

このようなマーケティング調査と分析を行い、今起きている機会損失などをMD分析などから徹底的に洗い出すことで、復活のためのリアルなシナリオが徐々に出来上がってきました。

この手のプロジェクトは数多く請け負ってきましたが、低迷状態にある企業ほど、その低迷の原因を、事業環境や競合の出現などの他責にして終わらせてしまいます。仮に誰かが「ここに手を打つべき」と気付いていても、事実に基づく裏取りの習慣がないために、トップが判断できる確信にまでは至らないのです。

PDCAの精度が事業に求められるレベルになっていないために、知らず知らずのうちに思考停止状態となり、効果の乏しい従来の打ち手を連打します。

さらには目の前にあったビジネスチャンスも放置しがちです。この会社も例外ではなく、現場の若手の腕利きメンバーたちが様々な角度から分析を行うことで、自社の問題点の特定と、開拓できる市場のポテンシャル、実験すべきアイデアがいくつも明らかになっていきました。

このプロジェクトチームは、パワーポイントのスライド200枚を超える様々な角度からの事業実態を示す「見える化」を行い、再活性化策のプランをまとめ、社長あてに第1回のプレゼンテーションを行いました。

事実から引き出された様々な「意味合い」から事業の方向性を明らかにした2時間半ほどのプレゼンテーションを聞いた社長は、その場で涙ぐみ「よくやってくれた。ありがとう」と言われました。それを見たメンバーたちも感極まり、あとは具体的な実践プランを作成して、V字回復への第一歩を踏み出すばかりとなりました。

ところがです。なんとその1週間後に、50代前半だったこの2代目社長が急逝されたのです。確かに中間報告会の際に、疲れた様子だったことには皆、気が付いていました。創業者はすでにかなりの高齢でしたので、とても実務に戻れる状態にはなく、大きな銀行借り入れのある非上場企業のため、代表者には借入の保証が求められます。

結局、専業主婦をしていた、亡くなられた社長の奥様が代表取締役に就任し、創業者の奥様の判断で、既に引退されていた元専務を副社長として戻しました。そして、他の会社に就職したばかりの亡くなられた社長の息子さんを呼び戻すことにしました。

人は自分がイメージできたことしか

実行に移せない

返り咲いた元専務の副社長は戻ってくるなり、残っていた古参の役員を全員一段階、昇格させて自分の方を向かせる体制づくりを始めました。創業者の奥様はご存じなかったようですが、実はこの副社長は、創業者の側近にいがちな、気合いと勢いで仕事をする、「理」の通じないタイプの人でした。最後は創業者の判断で「あえて」退任させた、エゴイズムの強い「ややこしい」人物だったのです。

事業を新しい成長軌道に入れるべく進化させることや、再活性化させるイメージやシナリオを描けるような人では、とてもありません。この副社長は、かつて創業者の指示で自分を退かせるために動いた、プロジェクトの世話役をしていた番頭役を2段階、降格させるなどの報復人事を行いました。

そして「自分が5年は見ないといけない」と周りに喧伝しはじめ、この副社長の「思惑」が社内に根を張り始めました。さらにそこに日和る幹部も現れて、この副社長による居心地のよい環境づくりが始まりました。

彼にとっては亡くなられた社長が描いていた改革プランなどは実感もわかない、どうでもいいものです。おそらく本音では、すでに高齢の自分が副社長の高給待遇で5年間、あわよくばそれ以上、心地よく過ごせればハッピーと考えていたのでしょう。

そもそも、人は自分がイメージできたことしか実行には移せないものです。この副社長も、過去の良き時代のイメージのままの事業展開を「夢想」していたのでしょう。

社内の腕利きメンバーの作った再活性化プランには、事実に基づく分析と裏付けのある様々なアイデアが詰まっていましたが、彼はそんなものに興味もありません。この会社の良き時代の采配を振っていたのは会長であり、その会長の頭の中だけでPDCAは廻っていたのです。そういう時代の側近は会長が決めたことを現場にやらせることが役割で、ことの因果を考える能力は培われていないことがよくあります。メンバーが描いた再活性化プランは、パワーポイントで描かれた絵空事にしか映らなかったのでしょう。

当時とは、市場も競合状況も、販売チャネルの様相も大きく変化しています。しかしこの副社長は、かつて自分が在籍していた時の、うまくいっていた時代のイメージを抱き、当時のイケイケドンドンの事業運営に戻せばいいと無邪気に考えました。

「おマエら、デスクになんか座ってないで、とっとと売り場に行って商品の一つでも売らんかい」

商品部も含めて、社内の空気は一変しました。社長が急逝され、専業主婦だった奥様が代表に就任した企業を見るのは、この会社が初めてではありませんが、未亡人となった奥様は、例外なく次を継ぐ息子のためにとがんばり始めます。

しかし事業のことはよくわからないため、とりあえず自分のわかる範囲でがんばってしまうもので、こちらの会社も「経費を使ってはいけません」の号令が会長である奥様から発せられました。

事業再活性化メンバーによる現場への改革プランの説明や打ち合わせ、確認のための出張も制限され、全国のマネジャーを連動させて進める改革にはブレーキがかかりました。彼らも説明を行いましたが、会社が良くなるイメージは伝わらず話が通りません。プロジェクトの世話役だった方も、2段階降格しているために影響力がなくなっています。

やがて、次世代を担うはずだった、選抜された事業再活性化メンバーたちが、一人、また一人と会社を離れ始めました。結局、事態の深刻さに気が付いた、亡き社長の息子が20代半ばながらも自ら申し出て3代目の社長に就任しました。

上の押さえを失った組織では、

エゴイズムが一挙に表面化する

この会社は事実上、銀行管理下にあったため、私が銀行に出向いて事業活性化のためのプランづくりをいかに進めるのかの説明や、社長が亡くなられた後の事業改革プランの説明を行っていました。

「方向性はよくわかりました。ただこの会社にこのプランを実行する力はあるのでしょうか?」「プランづくりだけで終わるのではなく、プランが実行されるところまで見ていただけるのですよね」こう強く念を押された銀行もありました。

「プランづくりを社内の選抜メンバーの手と頭で行っていますので、彼らの頭の中にイメージができ上がっています。また、実行までをとの依頼になっていますので、「大丈夫だと思います」私からはこうお答えしていました。

しかしその一方で、副社長は、自分にとっては目障りな私と会社のかかわりを早く断ちたく、銀行との折衝を一手に引き受けていた経理の担当者を抱き込みました。この経理担当者は、私の銀行とのミーティングにも毎回同席していたのですがある日、会長、社長、副社長も同席している会議の場で突然、「あなた、あんなプランで銀行が納得すると思っているのですか。そんな甘いもんではありませんよ!」と発言しました。

実は、私は自身の記録のために、銀行で行ったプレゼンテーションはICレコーダーを机上に置き録音していたのですが、彼はそのことに全く気が付いていなかったようです。

「すべての銀行でのプレゼンテーションと参加された銀行の方々からの発言は、全て録音してあります。ここにおられる方全員にそれを聞いていただければ、銀行側がどう反応されたか、銀行側が実際に何を望まれているのかがわかりますよ」

この一言で、彼は黙り込むしかなくなりました。会議の後、副社長は経理担当者を「ようゆうた、ようゆうた」と讃えていたそうですが、結局、若い3代目社長は、事実をゆがめて経営報告をしていたこの経理担当者への人事対応を行いました。彼は会社を去り、副社長にも業績に好転の兆候が見られないことを理由に早々に退任していただきました。

健全な企業文化ができていない状態で、上の押さえを失った組織は、潜在状態だったエゴイズムを持つものたちの「思惑」が一挙に表面化してくるものです。この「思惑」はがん細胞のようなもので、静かに根をはっていくこともありますし、勢いが良いと、この会社のようにいきなり暴走を始めることもあります。このややこしい点は、自分たちに会社を立て直す能力がないことは二の次にして、エゴイズムと保身の動機で自分たちを正当化してしまう無邪気さにあります。

この会社ではこれを契機に、そういう人たちを一掃する人事対応が行われる結果になりましたが、一方で、会社の明日を担うリーダー役になるはずだった、現場からの信任も厚かった何人もの若手の腕利きの人材がすでに社を去っています。

仮に今後の方向性が明らかになっていても、それを実際に業務で的確に判断を行い、舵取りを行うには、壁を越えながら進むための能力、つまり知恵とパワーがまったく不足している組織となってしまいました。

この事例では、創業者は一所懸命に事業を引っ張り大きく育て、亡くなった2代目社長も事業を健全化させたいと真剣に考えて動きました。創業者の奥様も、創業期にいた人材を戻せば何とかなるかと考えました。亡くなった社長の奥様も、自分のわかる範囲で、とにかく現金を大事にして何とか息子に継がせられるまで事業を存続させたいと考えただけです。

3代目の新社長もエゴイスト色の強い幹部を放置せず、実態を理解した時点でしっかりと人事対応をされました。結局、退任に至った副社長もおそらく自分の頭の中では、あの「良き時代」と同じ組織運営を行えば、当時の成長ができるかもしれないと、ものごとの因果を考えることのないままに、ただイメージをしていたのでしょう。すべてのステークホルダーが自分のイメージできる範囲では何とかしようと動いたものの、結果的に、この会社はかなり難しい状況に至ってしまいました。

次の代へ引き継ぐプラットフォームとなる

組織づくりに着手する

「人は死んで名を遺す」と言いますが、せっかく作り上げた企業が、本当に偉大なる創業者の「名を遺す」公器になるのです。このことを今一度、改めて真剣に捉え、自身がいなくなった時の影響力を持つ株主構成、つまり最もベース部分のプラットフォームである組織をいかに安定させるか、そして自律的に考えて動ける社内の組織づくりを真剣に考えるべきです。

創業者とその後継者は求められる役割が違います。承継への準備がなされていない会社は、いざその時が来た時には、当たり前だと思っていた属人的なプラットフォームが突然、消えさります。

望ましいのは、創業者の代から次の代へ引き継ぐプラットフォームとなる組織づくりに着手することです。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。