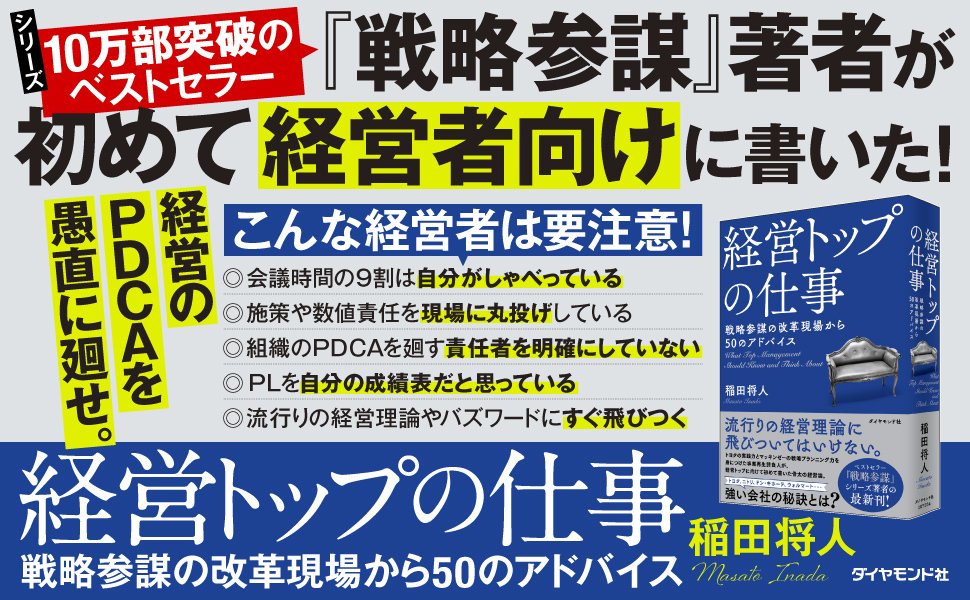

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ある中途幹部社員に起こった出来事

前回、紹介したのと同様の事例は、他にも数多くあります。あるワンマントップは、中途採用した幹部社員に数多くの難題を課しました。

うまくいっていなかった新規事業の立て直しと、それに続く本体の事業の立て直し。難易度の高い課題ばかり数多くありましたが、中途入社した幹部社員はそれをクリアし、実績を評価されて昇進を重ねました。これらすべての難題を成功させた後、トップは彼を呼び出してこう言いました。

「お前の腕はよくわかった。うちの会社の将来を考えると、ここからはお前が会社を引っ張ったほうがいい。お前を社長にしようと思う」

突然、こう言われた彼は、別に社長になろうと思っていたわけでもなく、かつ、いくら何でも早すぎると思い返事を渋りましたが、そこは強引にトップに押し切られました。

「それではこれから、お前を社長にするための根回しを始める」ところがしばらくすると、彼の周りの雲行きが怪しくなり始めたのです。

相変わらず、難しい課題に取り組むのですが、どうもこのトップからの風当たりが急に強くなりました。従来から、厳しいだけではなく、どう捉えても理にかなっていないトンチンカンな指示を押し付けられることも多々あったそうですが、その根底には事業を発展させたいという明らかな意志がありました。

しかしながらそれが一転。単に邪魔をする、あるいは明らかに失敗に導こうと誘導しているとしか思えない指示が次々となされるようになりました。実はこの会社のナンバー2のポジションには、このトップの親族がいました。ナンバー2の彼にとって、トップの存在は絶対であり、完全なる忠誠を誓っていました。

しかしその一方で、いったん何かにこだわりだすと、ことの優先順位が狂い出して手が付けられなくなり、結果、誰かの首が飛ぶのが常の困った「難あり」人材でした。

後からわかったことですが、結局、このナンバー2にとっては、今の「トップの次」のポジションを死守することが、最優先事項だったのです。

この幹部社員の前にも、仕事のできる優秀な生え抜きの社員がいましたが、このナンバー2のポジションを脅かす位置まで上がってくると、とたんに「彼はおとなし過ぎる。リーダーシップがない」と毎日のようにトップの耳元でささやき続け、かつ、無理・無体な課題を与えるように仕向けて、辞めさせたことがありました。

この「トップによる根回し」は、このナンバー2にとっては絶対にあってはならない状態をトップ自らが作り出そうという意思表示になっていたのです。当初はトップ自身も、「何かの考えがあってやっているのだから、見守ろう」と逆上するナンバー2を押さえていました。

しかしナンバー2もさるもので、古株の改革反対派を引っぱりだし、今の改革路線は良くないという意見を繰り返し、手を替え、品を替えてトップにささやき続けました。

ナンバー2人材は、何があっても外されることのない安泰なポジションを保証されているわけですから、あとは根気だけの話で、いずれは彼の言い分が通るのは自明の理です。

結局、最後には「あいつは会社を乗っ取ろうとしています」を繰り返しトップにささやき始め、見事にトップとその幹部社員がぶつかるように仕向け、結局、彼を追い出すことに成功しました。

トップであっても、人は易きに流れるもの

すべてのトップにとっては、自身には絶対的な忠誠を誓っているナンバー2は、本音では自身の「癒やし」のための存在でもあります。

しかし、そういう絶対的な忠誠を誓い、トップにとっては心地よい存在であっても、その人材が、その下の組織にいい影響を与えているかというと話はまったく別です。場合によっては、会社をダメにするガン細胞にもなりかねないのです。

「難あり人材だとわかっているから、目の届くところに置いておけば安全だろう」と考えるトップも多いのですが、これも大きな勘違いです。

ほとんどの場合は、今のポジションを守ることを最優先にし、下に対してはトップの権威のもとに恐怖政治を行い、一見、よく統率されているように見えたとしても、実は思考停止状態のまるで洗脳されたロボットのような組織を作り上げます。

この事例のような親族の場合は外しにくいものですし、また外部から来たものでもトップの個人資産、つまり「ふところ」の管理を行い、自らを側近として外せないポジションに置く「知恵者」もいます。エゴイストの側近茶坊主は、トップ操舵術の腕をトップが知らぬ間に磨き上げるものです。

また、エゴイズムのもとには、同じく視野狭窄なエゴイズム人材が集まり、一つの勢力を作ってしまいます。

素晴らしい製品やビジネスモデルを有しているのに、なぜか事業の発展が止まり、組織が萎縮している感のある企業には、組織の内部、トップの側近にこういう人材が「つき物」がごとくに巣くっていることは、結構多いものです。

一般社員だけではなく、側近、そしてトップであっても、人は易きに流れるものです。現状をよく把握したうえでの、トップにしかできない全社レベルの判断が必要な局面は、どこの会社にも訪れます。

伸び悩んでいる企業の多くが、大なり小なり抱えるこの手の問題について、一度、真剣に考えていただきたいと思います。

人間と同じように企業の寿命30年説が、いつの時代もまことしやかに唱えられます。確かに人間の体は、物理的な老化は止められません。

しかしながら企業については、人が入れ替わることで物理的な老化は止めることができます。人為的な努力によって老化は防ぐことができ、活性化も可能です。

企業をむしばむのは多くの場合、「思惑」を持つ側近の暗躍であり、その悪影響を理解せずに放置してしまっているトップの怠慢なのです。

難あり側近が「憑き物」化し、どれだけ自社の発展を阻んでいるかを理解していないトップは多い。トップの見えない所での側近茶坊主の暗躍により、企業は滅亡の道を緩やかにかつ着実に歩む。企業経営における悪はエゴイズム。会社が再生するかどうかは、その外しにくい「憑き物」を切れるかどうかにかかっています。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。