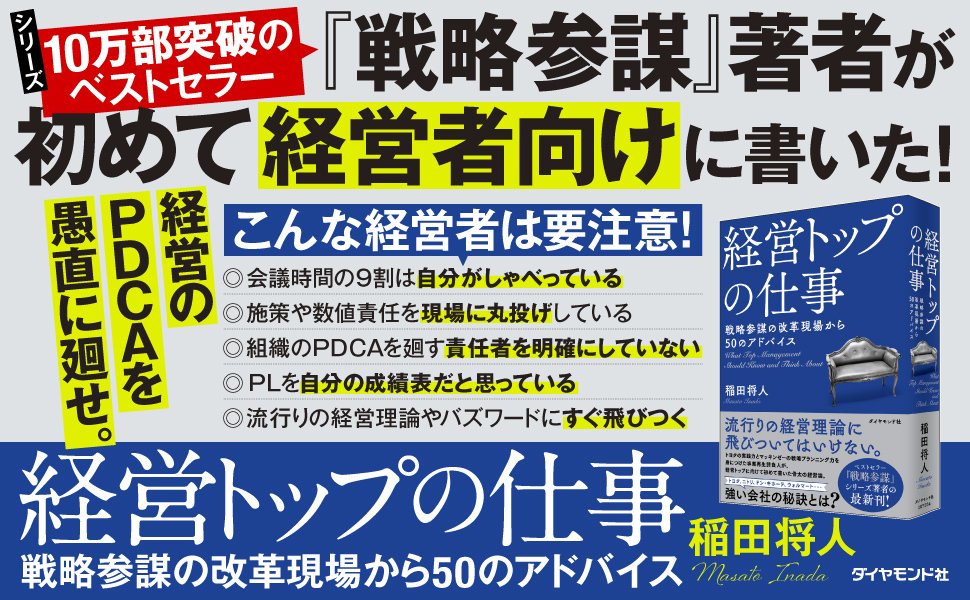

安定した売上や利益の確保、資金繰り、コスト削減、DXやIT化への対応、優秀な人材の採用や後継者問題など、環境が激変する今日、経営者のお悩みは尽きない。しかし、事業再生コンサルタントの稲田将人氏は、その著書『経営トップの仕事』(ダイヤモンド社)の中で、会社を良くするのも、ダメにするのも、それは経営トップのあり方にかかっていると断言する。この短期連載では、同書の中から抜粋、一部加筆して、永続する強い会社を築くために必要なこと、そのためのヒントをお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

トップからの評価のみを気にする人材

全ての意思決定は、最終的には主観的に行われるものです。そのため、ワンマントップが率いている企業ほど、どうしても日々の判断にトップの主観がより強く反映されます。

確かに事業の初期の段階では、トップ自身の頭の中だけでPDCAが廻っている状態で事業を伸ばすことも重要です。自分中心の組織運営を頭に描き、その側近たちの評価にもトップの主観の色が強く出るものです。そのために、本来マネジャーの仕事は「人を育て、組織を強化し、その結果として数字を上げる」ことに他ならないのです。

しかし、「自分にとって重要なのはトップからの評価のみ」という人材が、特にワンマントップの周りには、いともたすく生まれてきます。もともと「人治」マネジメントの組織においては、これが起きやすく、また「人治」色の強い外資系企業でも、よく見かける光景です。

たとえば、こんな話があります。ある創業者のワンマントップが率いる上場企業に、大学の上位校を出た外資系企業出身者が役員として入ってきました。彼は会社のために献身的に昼夜、時間を惜しんで仕事をする生え抜きの役員を見て、「あの人は手柄(てがら)にもならんことを、なんであんなに一所懸命にやるんやろ?」と不思議そうに漏らし、周りにいる者たちを驚かせました。

「自分に忠誠を尽くしていればOK」は、大きな間違い

トップだけを見て仕事をするようになるのは、上長からの評価がすべてである「人治」式マネジメントを行っている以上は、ある意味当たり前です。

成果主義の評価指標は、それだけではいけないと、そこに客観的な視点も入れて是正するための工夫として米国の企業で広がったものです。しかしその弊害として、KPI(重要業績評価指標)として設定されている数字だけ追いかければいいという文化が多くの企業で広がってしまいました。

これを防ぐのが、組織図で上に書かれている上長による「指導」と「躾」です。

欧米の外資系企業の場合は、基本的に評価指標を全て言語化することが当たり前ですから、「チームワーク評価」や「部下への指導、教育」も明言し、かつ定期的な上長によるレビューの場でそれを言及されることで、行動を是正していくことになります。

若い頃から、正しいビジネス環境の下で「躾」がなされてきた人であれば問題はありません。しかし、トップを含めた上長からの主観的評価ばかりが優先される企業もないわけではなく、そういうところでいわば「躾」がなされずに過ごしてきた人は、その人の元来持っているエゴイズムが矯正されずに、そのままになっている場合があります。

エゴイスト色の強い人材の見極め方

上から見ている分には、仕事に厳しいのか、一皮むけば単なるエゴイストなのかの見極めは難しいものです。

しかしエゴイズムの強い人材は、他人への「愛」はなく、自分にとってのメリット、あるいは自分への評価につながるかどうかだけで行動します。その下に仮に有望な人材を配置しても優秀な人材ほどことごとく辞めていくので、どんなにトップにはニコニコと笑顔を見せていても、これが一つの見極めの目安になります。

ワンマントップの中には、社内ににらみを利かせる「不動明王」の役を担わせるために、「噛みつけ」という指示で、すかさず襲い掛かる「ドーベルマン」を傍らに置いている例も見かけます。これは全てがトップ中心で、トップの意志通りに動かし、決めごとを徹底するためには、企業発展のある段階には有効なやり方かもしれません。社内で人望もないエゴイスティックな人材を一時的に活用するアイデアです。

しかし、その後の組織の進化をうまく果たすことのできた企業では、その手の人材は間違いなく不要になり、特に要職にいると害ばかりが大きくなります。あくまで、企業の進化の過程における、ある短期間の暫定的な役割ということを、トップは理解しておくべきです。

創業者が一代で築き上げた企業の場合は、役員として側近に親族を配置する場合も多く見られ、たとえ上場していても、ほぼ同族支配状態の企業は多数見られます。

トップにとっても「一族だから」ということで、安心できる環境になるのでしょう。そこで、誰が見ても役員としてふさわしい人材であれば問題がないのですが、ここでも難あり人材、エゴイスティックな人材が親族だからという理由だけで要職についていると、その人が関わる社内のあらゆるところに、様々な理にかなっていない「理不尽な状態」が出現します。

身内が役員にいる場合に、創業者が「兄弟、仲良くやりなさい」と株を割り振って渡した場合や、創業時の株主構成のまま、創業から一緒に経営を支えてくれたという意味で、功労者として要職も与えられている例などのケースがあります。

これらのトップの側近が、「難あり」人材の場合には、今の自身のポジションを守るための保身、あるいはエゴイズムに起因する「思惑」を抱くことがよくあります。これでは、会社の成長の次のステージに向かうために、自律性を持たせた組織分業を進めるに当たって最も重要な「フェアネス」が徹底できなくなります。当然、社員は、社内の「地雷」を踏まないように気を配りながら、仕事をしなければならなくなります。

「ああいう、害のある人材でも依怙贔屓(えこひいき)されれば是(ぜ)となるのだ」というメッセージになり、「結局、気に入られればいい」ことになり、企業にとって重要な、トップマネジメントに対する信頼を毀損(きそん)する原因にもなります。

こうして考えていくと、特にトップ周りの組織づくりにおいては、「エゴイズムの排除」は、事業の健全化と事業の発展のためには、本来避けられない最大の課題と言えます。エゴイズムの難しいところは、その本人には全く悪意の自覚のないままに、組織の慣性力として根を張ってしまう点です。

前述のように、事業の初期の段階においては、事業におけるPDCAの精度を保つためにトップが自らすべての判断をし、組織全体をDoer(実施者)にしてしまうのは、一つの有効な組織運営です。しかしながら、事業がうまく進めば、早晩、次の組織運営のステージに進化が求められる局面が来ます。そのような時に組織の慣性力が作用してしまった例を紹介します。

古株による改革者の追い出しなど日常茶飯事

かつてドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーなどのゲームのヒットが続いた時代に、ゲーム販売を行っていたある企業は100億円を超える売上規模に至りました。この会社の創業者は当時上場を狙い、ゲーム会社が開発するソフト販売だけに依存している現状はまずいと考え、社外から腕の良い人材を探し、COOとして迎えました。

その新しいCOOは現状を分析し、新しいビジネス基軸を見出すべく企業改革プランを描いて創業者に提出しました。そのプランを見た創業者も「これはいける」とその改革への着手を承認し、COO自身も動きはじめました。

ところが創業から一緒にやってきた者たちからすると、突然現れたCOOの存在は面白くありません。社内の協力が得られずに改革プランはまったく進みませんでした。創業者も、本音では一緒にやってきた幹部メンバーは功労者でもあり、かわいかったようです。

結局、改革はことごとく進まず、このCOOは2年を待たずして退社しました。そして、残った古株たちが創業者にこう言ったそうです。

「ね、社長。やっぱり僕たちのほうがいいでしょ?」

結局、この会社はヒットゲーム販売への依存体質からの脱却ができず、その直後、瞬く間に事業規模は縮小し、上場はおろか、存続も危うくなりました。

このCOOに協調性や、空気を読んで動く能力が十分だったのか、改革の進め方が適切だったのかは、その子細を確認していないので定かではありません。しかし少なくとも創業者は、この改革プランは「いける」と考え、このCOOが自分の後を継ぐリーダーとしての能力があると読んでいたようです。この創業者は、苦々しい表情で笑いながら、この話をされていました。

・古株たちは、このCOOが自分たちの上にくることを嫌がり、改革の阻止に成功した

・創業者は、会社を新しい成長ステージに乗せるための改革のプラットフォームづくりに失敗した

・結果として、この「船」は沈没の危機に瀕した

これは、創業メンバーたちのささやかな保身から来るエゴイズムを創業者が許したため、会社の将来の発展のための実験の機会を逃してしまった事例です。

株式会社RE-Engineering Partners代表/経営コンサルタント

早稲田大学大学院理工学研究科修了。神戸大学非常勤講師。豊田自動織機製作所より企業派遣で米国コロンビア大学大学院コンピューターサイエンス科にて修士号取得後、マッキンゼー・アンド・カンパニー入社。マッキンゼー退職後は、企業側の依頼にもとづき、大手企業の代表取締役、役員、事業・営業責任者として売上V字回復、収益性強化などの企業改革を行う。これまで経営改革に携わったおもな企業に、アオキインターナショナル(現AOKI HD)、ロック・フィールド、日本コカ・コーラ、三城(現三城HD)、ワールド、卑弥呼などがある。2008年8月にRE-Engineering Partnersを設立。成長軌道入れのための企業変革を外部スタッフ、役員として請け負う。戦略構築だけにとどまらず、企業が永続的に発展するための社内の習慣づけ、文化づくりを行い、事業の着実な成長軌道入れまでを行えるのが強み。著書に、『戦略参謀』『経営参謀』『戦略参謀の仕事』(以上、ダイヤモンド社)、『PDCA プロフェッショナル』(東洋経済新報社)、『PDCAマネジメント』(日経文庫)がある。