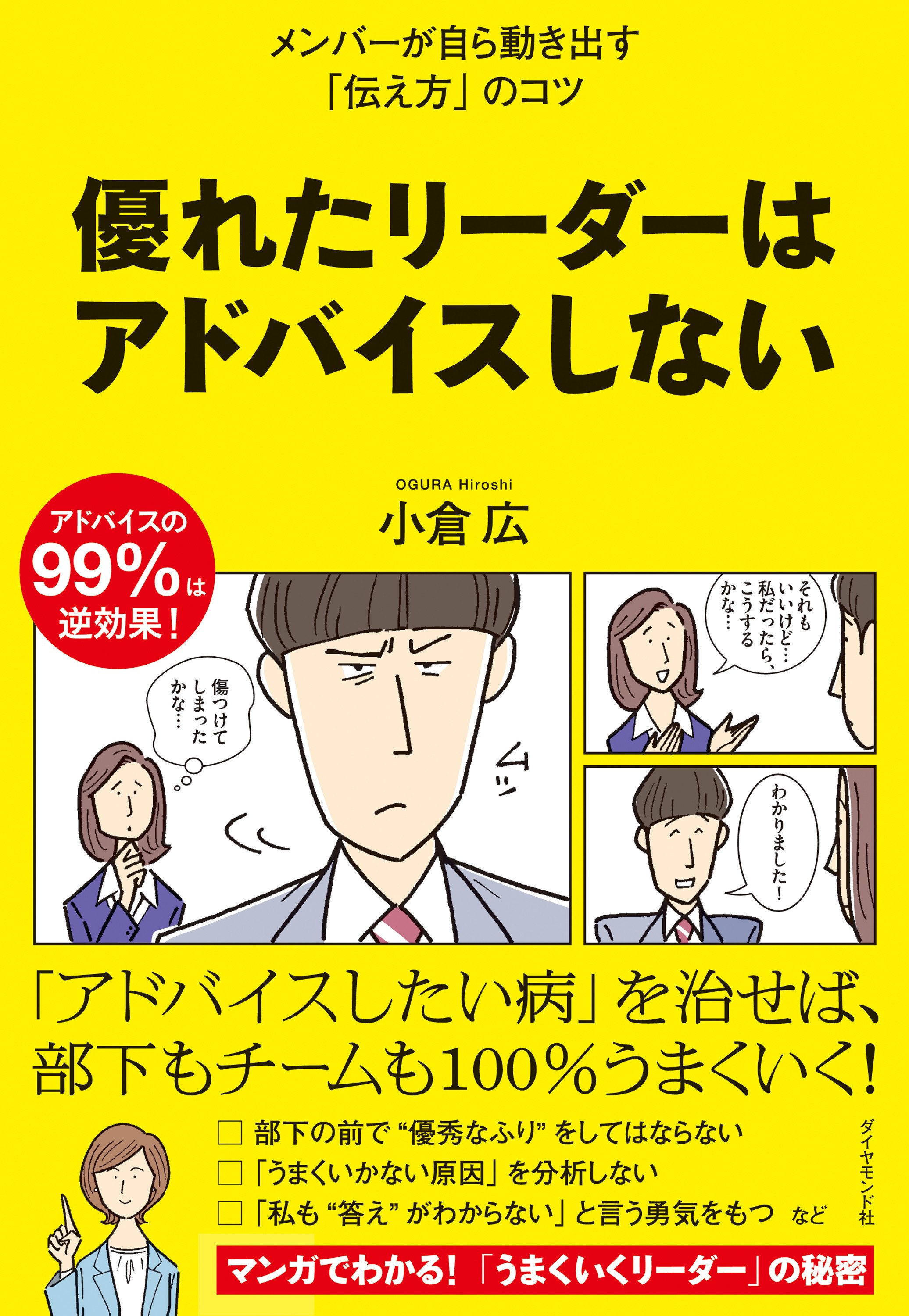

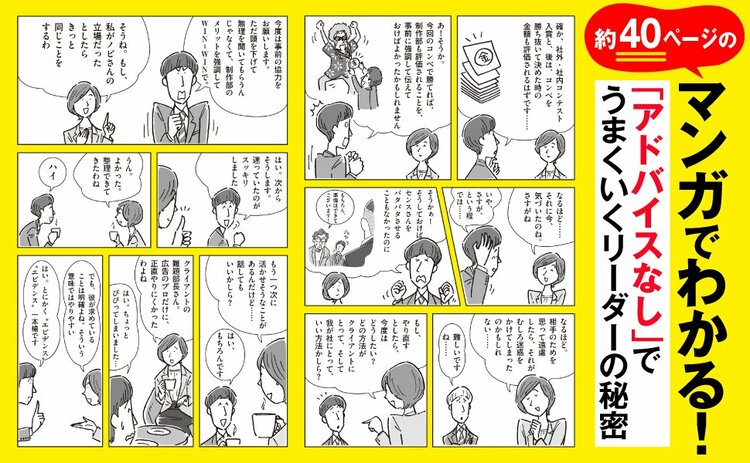

どうやって部下とチームを育てればいいのか? 多くのリーダー・管理職が悩んでいます。パワハラのそしりを受けないように、そして、部下の主体性を損ねるリスクを避けるために、一方的に「指示・教示」するスタイルを避ける傾向が強まっています。そして、言葉を選び、トーンに配慮し、そっと「アドバイス」するスタイルを採用する人が増えていますが、それも思ったような効果を得られず悩んでいるのです。そんな管理職の悩みを受け止めてきた企業研修講師の小倉広氏は、「どんなに丁寧なアドバイスも、部下否定にすぎない」と、その原因を指摘。そのうえで、心理学・カウンセリングの知見を踏まえながら、部下の自発的な成長を促すコミュニケーション・スキルを解説したのが、『優れたリーダーはアドバイスしない』(ダイヤモンド社)という書籍です。本連載では、同書から抜粋・編集しながら、「アドバイス」することなく、部下とチームを成長へと導くマネジメント手法を紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「教育する立場」と「教育される立場」は、

「対等」でなければならない

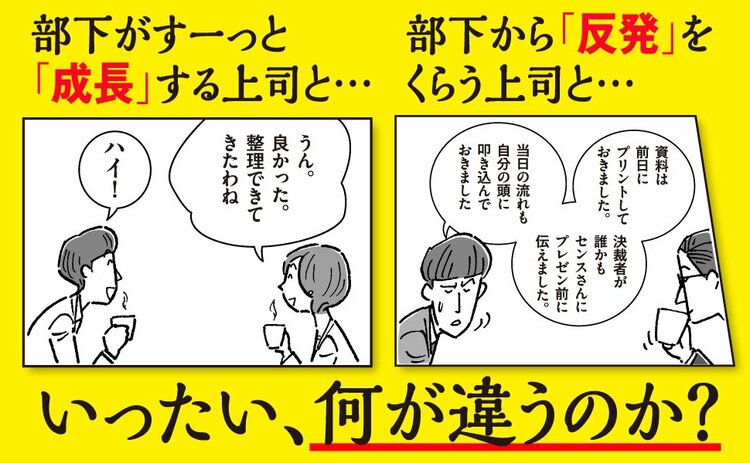

多くの職場において、上司が「優越ポジション」、部下が「劣等ポジション」であるという、「上下関係」「優劣関係」に基づくコミュニケーションが行われているのではないでしょうか?

しかし、アドラー心理学では、教師や親や上司など、「教育的立場」にいる人にとって欠かすことができないスタンスとして、「協力」を挙げています。「教育する立場」にある者と、「教育される立場」にある者は、それぞれ人間としては「対等な関係」であるということを出発点にするのです。

なぜなら、「上下関係」や「優劣関係」があるなかで、相手の「主体性」や「自律性」を求めることはできないからです。そして、あくまでも「主体」は生徒、子ども、部下であり、決めるのも彼らであるという前提でコミュニケーションが統一されます。

「協力」することはできるが、「命令」することはできない

たとえば、子どもが「宿題をするか、しないか」を決めるのも、宿題を「晩ご飯の前にするか、後にするか」を決めるのも、あくまで子どもであり、親はそれに「協力」することはできるが、「命令」することはできないと考えるのです。

もちろん、親は子どもと「対等」の立場ですから、親の都合を子どもに伝えることはかまいません。「あなたが晩ご飯の後に宿題をするならば、お母さんはお手伝いできないわ。晩ご飯の前だったなら、お手伝いができるのだけれど」と伝えることには、何も問題はありません。

しかし、その与件のもとで「どうするか」を主体的に決めるのは子どもです。母親の「申し出」にもかかわらず、子どもが晩ご飯の後を選択したとしても、母親はそれを叱ったり、変更を命令することはできません。ただ淡々と、宿題のお手伝いをせずに、子どもを見守るだけです。

「自己決定」したときにだけ、「責任」は生じる

なぜ、そうするのか?

人間は「自己決定」したときにだけ、「責任」が生じるからです。

逆に言うならば、他者に決められたときには「無責任」になります。

つまり、母親が「晩御飯の前に宿題をしなさい」と命令したら、子どもは、その「決定」に「責任」はありません。しかし、「晩御飯の後に宿題をする」と自己決定すれば、それには「責任」が生じます。

そして、「晩御飯の後」の場合には、親は手伝わないのですから、自分の力でやり遂げるほかありません。もしも、やらなかったときには、その「責任」は子ども自身が取らなければならないのです。

厳しいようではありますが、ここに真の「教育」があります。

なぜなら、「自己決定」には「自己責任」が伴うことを学ぶからこそ、そこに「主体性」「自律性」が生まれるからです。ここに、親は子どもに「協力」することはできるが、「命令」することはできないとする、重要な意味があるのです。

これは、親子関係のみならず、「上司-部下」関係にもあてはまることです。部下の「主体性」「自律性」を育てるためには、「指示・命令」はなるべく控えて、対等の関係性のもとで「協力」するスタンスをとることが大切なのです。

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。