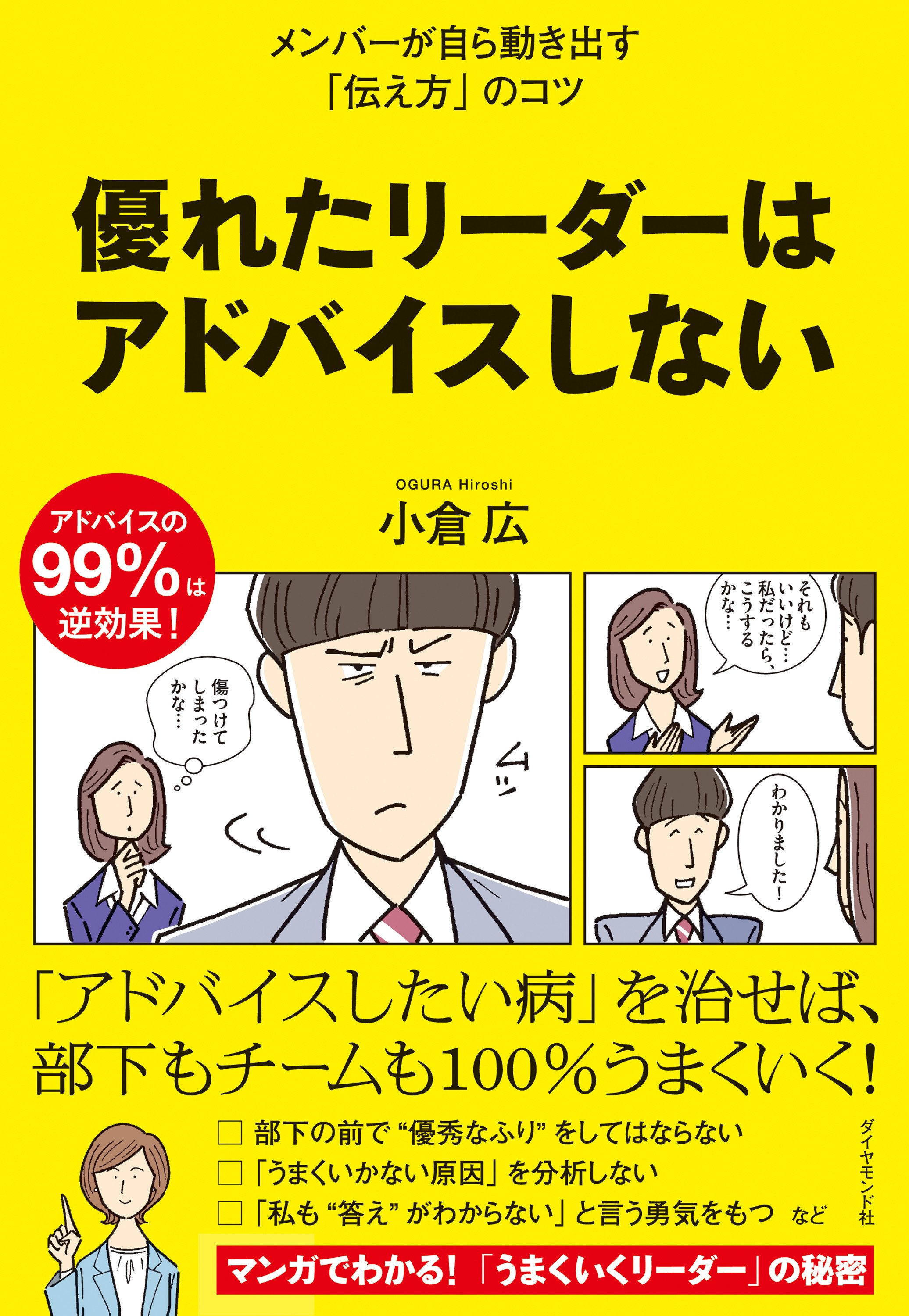

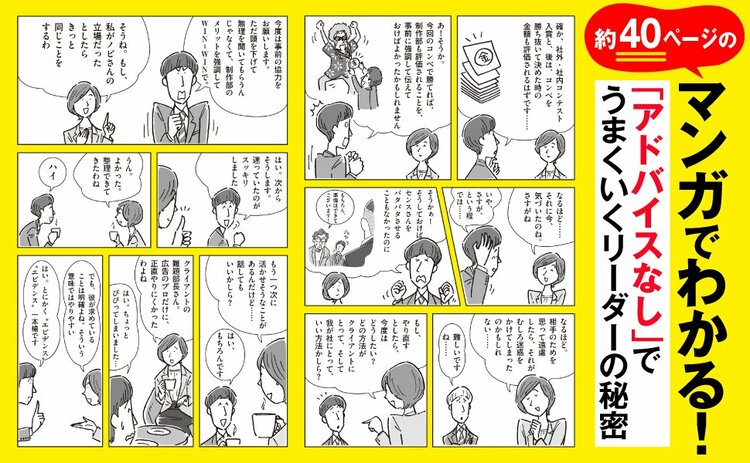

どうやって部下とチームを育てればいいのか? 多くのリーダー・管理職が悩んでいます。パワハラのそしりを受けないように、そして、部下の主体性を損ねるリスクを避けるために、一方的に「指示・教示」するスタイルを避ける傾向が強まっています。そして、言葉を選び、トーンに配慮し、そっと「アドバイス」するスタイルを採用する人が増えていますが、それも思ったような効果を得られず悩んでいるのです。そんな管理職の悩みを受け止めてきた企業研修講師の小倉広氏は、「どんなに丁寧なアドバイスも、部下否定にすぎない」と、その原因を指摘。そのうえで、心理学・カウンセリングの知見を踏まえながら、部下の自発的な成長を促すコミュニケーション・スキルを解説したのが、『優れたリーダーはアドバイスしない』(ダイヤモンド社)という書籍です。本連載では、同書から抜粋・編集しながら、「アドバイス」することなく、部下とチームを成長へと導くマネジメント手法を紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「問題点を取り除く」よりも、「できていることを伸ばす」方がよい

部下が仕事で失敗をしたとしましょう。

上司であるあなたは、同じような失敗をしないように、部下を導く必要があります。

そのためには、いきなり部下の「問題点」を指摘するのと、まずは「できている点」を指摘するのと、どちらが有効だと思いますか?

より厳密に言えば、「“問題点”を指摘し、それを取り除く」というアプローチを取るのか、「“できている点”を伝え、それを伸ばしていく」というアプローチを取るのか。どちらが効果的かという問題です。

その「答え」は、言うまでもないですね。

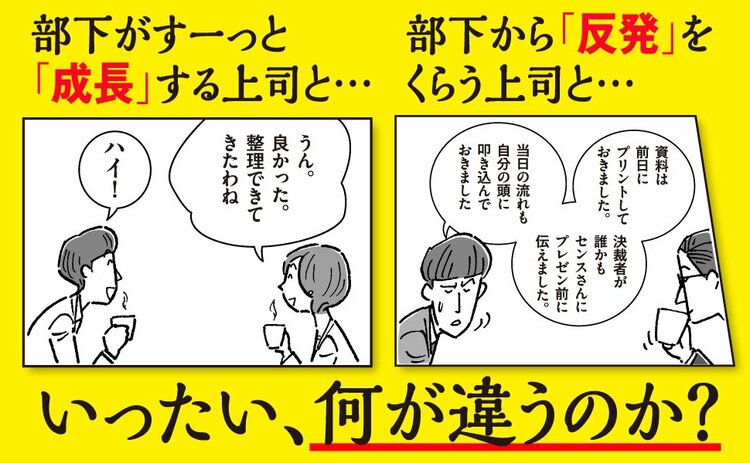

「問題点の指摘」から始めたら、まず間違いなく部下は悲しみ、悔しさ、怒りなどのマイナス感情を覚えるでしょう。そして、上司がいくら「正しい指導」をしたところで、それを素直に受け入れることができないどころか、「反発」や「無気力」を生み出してしまうのです。

一方で、まず最初に、部下に対して、失敗はしたけれども、それでも「できている点」を伝えて、それを伸ばすというアプローチをすれば、部下は「この上司は自分という存在を認めてくれているんだ」「自分にもできていることがあるんだ」と、安全安心を覚えるでしょう。

このようにポジティブな感情をもつからこそ、上司とのコミュニケーションが成立するのであり、そのコミュニケーションから「学び」「気づき」を得ようというスタンスをもってくれるのです。

アドラー心理学の「正の注目」

つまり、「問題点」を指摘するよりも、「できている点」を指摘する方が、明らかに効果的なのです。

これは、アドラー心理学における勇気づけ技法である「正の注目」です。

「正の注目」とは、相手の「よい側面」を探し出し、それを伝えること。そのポイントは、「一見すれば誰でもできそうな当たり前のこと」をも対象とすることです。

これは何も、相手に媚びる“おためごかし”ではありません。

上司と部下が「失敗を繰り返さないためにどうすればいいか?」を共に考えるうえで、まずは部下が「できていること」を指摘することで、「正の注目」をすることが欠かせないのです。それは部下に媚びへつらっているのではなく、部下との適正なコミュニケーションの出発点なのです。

部下に「反省」を強いるのは非科学的な行為である

ところが、「問題点」を指摘しては失敗するという経験を重ねながらも、「問題指摘型アプローチ」にこだわる人がいます。

「そんな甘っちょろいことで人は育たない」という凝り固まった信念をもっているのです。そして、そんな彼らの主張にじっくりと耳を傾けると、ある観点に囚われていることがわかります。

それは、「自分が『できていない問題』に向き合い、反省しなければならない」という“反省信者”の考え方です。

しかし、無理やり「できていない問題」に直面させられ、反省を強いられることによって、マイナス感情に支配されたままでは、「理性」を使って学習することは不可能です(詳しくは「【脳科学が警告】上司の“正しいアドバイス”が部下を苦しめる決定的理由」を参照)。部下の「問題」を指摘して、「反省」させようとすることは、効果が薄い非科学的な行為なのです。

「自分の経験」を部下に押し付けてはならない

それでもなお、「指摘され、アドバイスされることがそんなに問題とは思えない。私自身、上司にビシビシ指導されたお陰で今がある。感謝こそすれ、上司に反発したり、無気力になったことなど一度もなかったよ」という方もいらっしゃることでしょう。

それは、とても素晴らしい経験だと思います。

だけど、それは幸運に恵まれたからではないでしょうか?

おそらくあなたは、幼少期から、ご家族や学校の教師、友人などに恵まれ、「自己肯定感」を高く積み重ねて来られたのでしょう。

そして、その「自己肯定感」に護られて、順調に御自身も努力することができた。学業やスポーツや友人との社交関係もうまくいった。そして、会社にも上司にも恵まれてきた。だからこそ、時に厳しい「指摘」や「指導」を受けても、それをポジティブに受け止めることができたのではないでしょうか。

つまり、希有な環境に恵まれてきたからこそ、「上司に反発したり、無気力になったことなど一度もなかった」とおっしゃるのではないかと拝察いたします。それは素晴らしいことだと思います。しかし、あなた以外のいわゆる普通の人は、そうではないのです。

「部下はどう感じるか」というイマジネーションを働かせる

「生存者バイアス」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

ものごとを見るときに、うまくいったことばかりに注目し、失敗したことから目を背け、いびつな情報をもとに判断をしてしまうことです。いわゆる「強者の理論」です。

私たちが、「部下育成」や「コミュニケーション」を考える際に忘れてはならないのは、「自分はこうだった」と考えるのではなく、「自分とは生まれも育ちも性格も能力も異なる部下は、どのように感じるだろうか」というイマジネーションを働かせることです。

そのためには、「自分が『できていない問題』に向き合い、反省しなければならない」という“思い込み”を外して、傷つきやすい心をもつ「生身の人間」である部下と真摯に向き合うことから始めなければならないと、私は思うのです。

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。