「自分も、もっと数字に強ければ…」

日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。

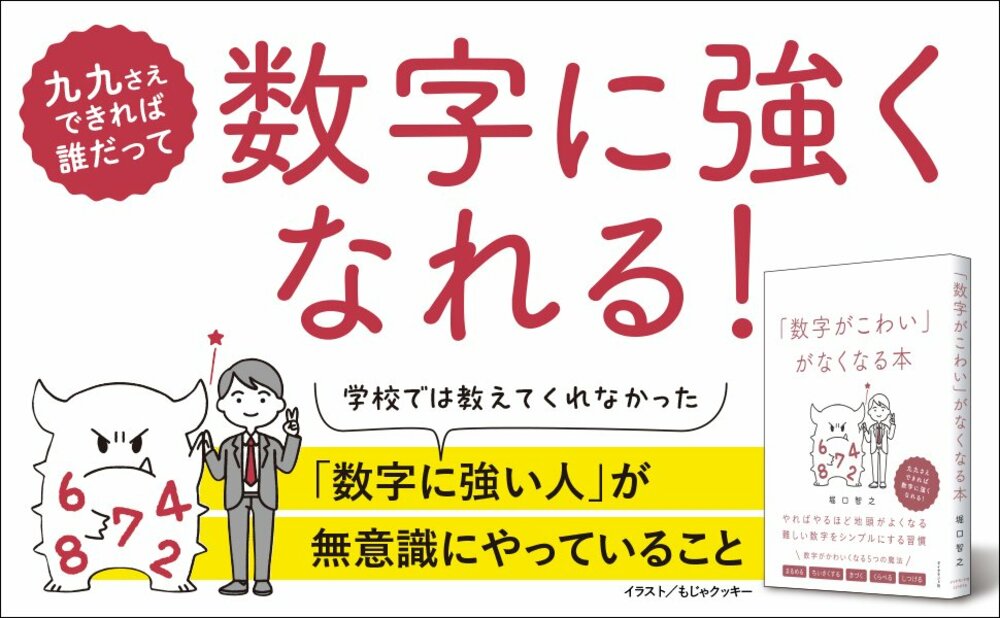

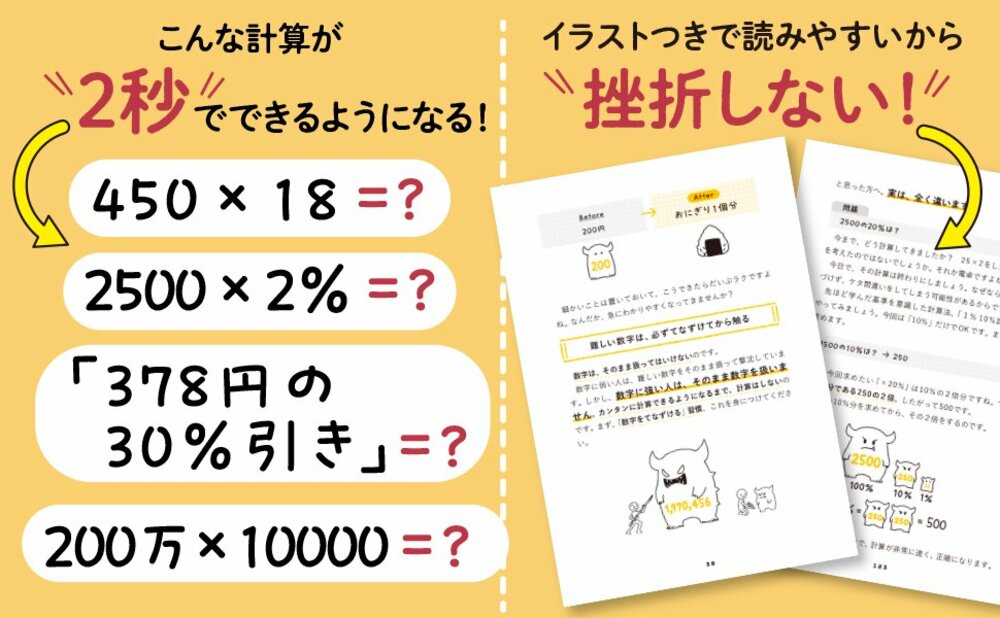

しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。

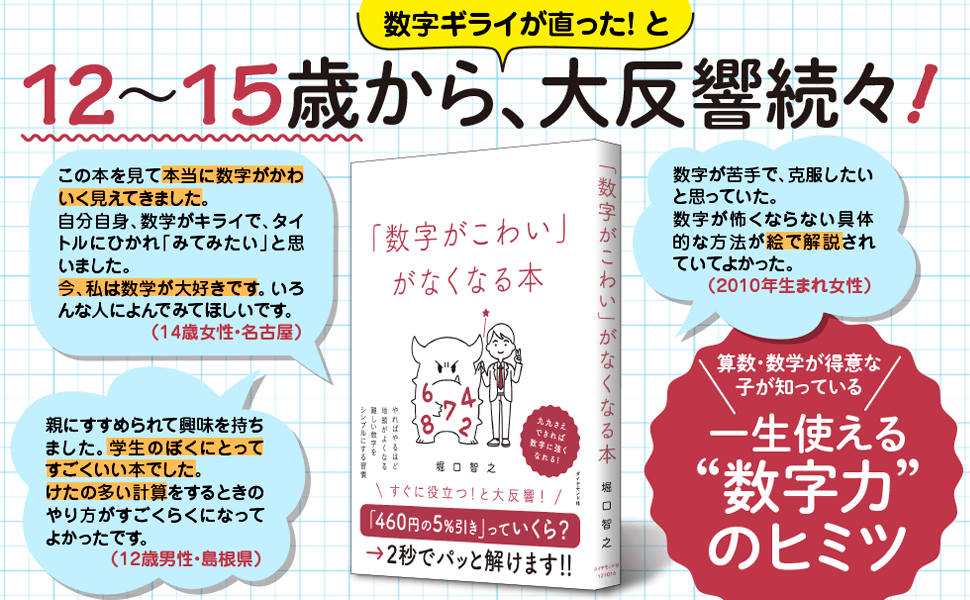

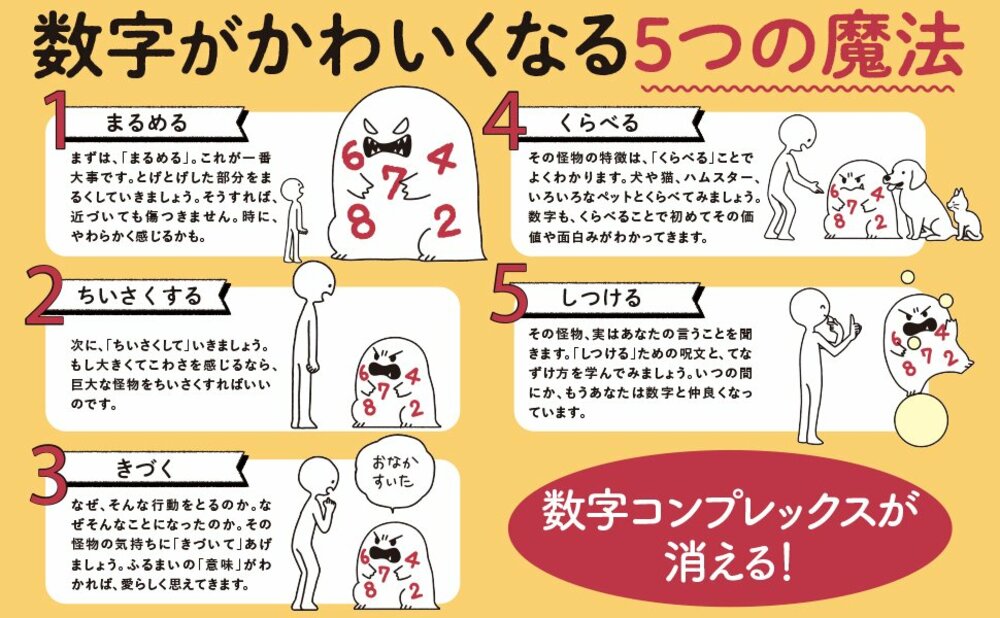

新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「お米」高い。どれくらい?

JA会長の「コメ高くない」のこのひと言が大いに話題となりました。

スーパーの棚で5キロ袋が4000円を超える光景を見れば、ほとんどの消費者は「いや、十分高いでしょ」と思ってしまうことでしょう。今回は冷静に「比べる」ことを通して、数字をざっくり観察してみましょう。

まずは過去と比べてみる

2020年のお米の全国平均価格は約2200円(5キロ)でした。現在(2025年3月)は約4400円(※1)。つまり、わずか5年で約2倍です。

もちろん、物価は全体的に上がっているものの、せいぜい2020年比較で11.1%上昇(2025年3月現在)(※2)といったところ。つまり、現在の2倍の値上がり(=100%アップ)とは約9倍もの違いがあるわけで、そのお米の値上げり幅の異常性がパッとわかるのではないかと思います。消費者が「高い」と感じるのは当然です。

※2:2020年基準消費者物価指数・総合指数より

一食あたりで換算すると?

茶わん1杯分(炊き上がり150g)に必要なお米(精米)は約65g。

4400円÷5000g×65g ≒ 57円/杯。2020年水準だと30円弱でしたから、1杯あたり30円ほど値上がりした計算です。

これを「たった30円」と見れるかどうか、ですが、3食ご飯を2杯ずつ食べる人なら1日あたり180円。月5400円ほど家計を圧迫することにつながります。同じものを食べているだけなのに、月5400円も減っていくとなれば、無視できない気がしますね。

「パン」と比べてみると?

6枚切りの食パンを1斤200円くらいとして考えてみましょう。1枚あたり約36円。「茶碗一杯のご飯」と「食パン1枚」で比べるなら、ごはんの方が高級食と化していることはお分かりいただけるのではないでしょうか。20円ほど高いです。

もちろん、栄養価、好み、腹持ち等いろいろな条件あるとは思いますが、結果的にパンを選択してしまう人が多くなっても仕方ありませんね。

数字でわかる「お米の値上がり」

このように、数字を比べてみると、お米の今の高さがよくわかりますね。お米の値段は今ほど動くことはなかったため、「5kgなら2000円くらいで買えるだろう。」と皆が思っているわけですが、一気に4000円を超えたことで「この先どこまで上がるの?」という不安も生じることとなっています。

数字に強い人は、こういったお米の値上がりに関しても、「高いなら、どれくらい上がったのか」を考えるようにしています。身のまわりの数字に対する感度が高いわけです。

実際に数字を見てみると、お米の値上がりがよりリアルに実感できたのではないでしょうか。数字に強い人なら、こうした値上がりも冷静に受け止めて、きちんと比較したうえで判断の材料にしていることでしょう。

(本記事は『「数字がこわい」がなくなる本』に関する書き下ろし原稿です)