昨年から新NISAがスタートした。だが、投資には「不確定要素」がつきものだ。どうすれば不運な目に遭わずに投資で成功できるのか?

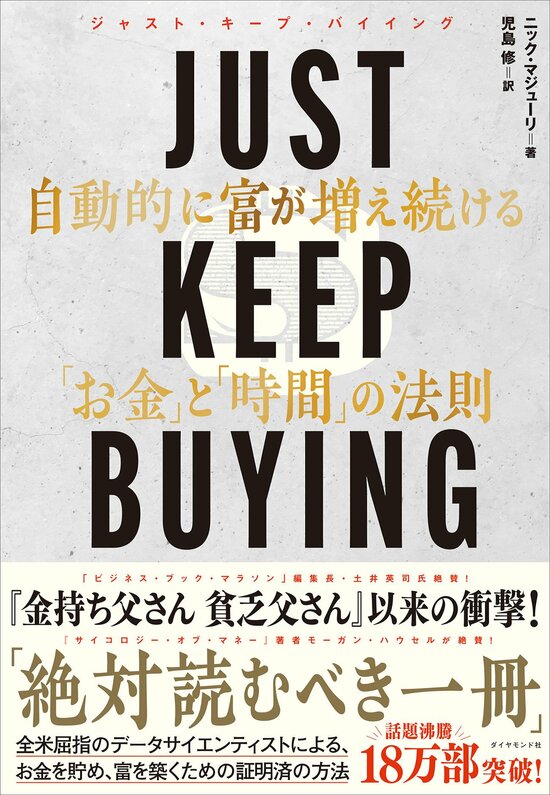

今、全国の書店で話題となっているのが、「読むと人生が変わる」「シンプルすぎ最強」「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書!」と絶賛されている全世界40万部のベストセラー『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』(ニック・マジューリ著)だ。前回に引き続き『ストーリーとしての競争戦略』の楠木建氏(一橋大学特任教授)の特別投稿第4弾をお届けする。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「お金の使い方」より難しいもの

お金は自分が望む生活を実現する道具であるべきだ。

確かにお金は大切だが、値札を見るたびに不安を感じていたら身がもたない。

問題はお金の多寡ではない。本当に難しいのはお金の使い方ではない。

人生で本当に欲しいものが何かを見つけることのほうがよっぽど難しい。

自分にとって大切なことは何か。どんな生き方をしたくないのか。どんな価値観で生きて行くのか――こうした問いへの答えがはっきりすれば、お金を使うことが楽しくなる。

重要なのは、何を買うかではない。どんな基準で買うかだ。

自分の価値基準に忠実に、精神的な充実感が得られるお金の使い方を優先しなければならない。

したがって、唯一のお金の正しい使い方とは「自分に合った方法」としか言いようがない。

昇給すれば消費をしたくなる。車を買い替える。今より良い家に引っ越す。外食の回数を増やす。

その結果、徐々に生活レベルが上がっていく。これが「ライフスタイル・クリープ」だ。

従来のパーソナルファイナンスの専門家の多くは「ライフスタイル・クリープは避けるべきだ」とアドバイスする。

しかし、本書『JUST KEEP BUYING』の著者の考えは異なる。

パーソナルファイナンスにおいては、厳密な計算が自動的に答えを教えてくれるわけではない。

人間心理を含めたさまざまな要素が絡んでくる。

やり方によってはライフスタイル・クリープは大きな満足感をもたらす。

働いた成果を享受できないなら、一生懸命働く意味がどこにあるのか――これまた言われてみれば当たり前の話だ。

データでリタイア期を判断する「4%ルール」とは?

だとしたら、収入が増えた時、どれぐらいまでなら使ってもいいのか。

ここでまた著者はデータに立ち戻る。

貯蓄率によっても変わってくるが、ほとんどの人に当てはまる答えは「約50%」――昇給額の50%を貯金するというシンプルで実行しやすいルールが導かれる。

パーソナルファイナンスの世界で最も厄介で難しい問題は「いつリタイアするか」だという。

キャリアの終盤を迎えている僕にとっても興味深いテーマだ。

著者はデータに基づいてリタイアする時期を判断するために使えるシンプルなルールを提案している。

それが「4%ルール」だ。

退職者が老後資産を使い果たさずに毎年どれぐらいのお金を引き出すことができるかを試算したウィリアム・ベンゲンによると、老後生活者は、30年間以上老後資金を使い果たすことなく、株式50%:債券50%のポートフォリオから毎年4%を取り崩せるという。

さまざまな統計データは、実際に4%ルールを実践していれば、資金が枯渇する可能性は歴史的に見て非常に低いことを示している。

「4%×リタイア資産=年間支出」とすれば、「リタイア資産=25×年間支出」となる。

4%ルールを実践するには、リタイア後1年間に予想される年間支出の25倍の資産が必要ということになる。

本書の真骨頂とは?

著者はさらに分析を進める。

ベンゲンの4%ルールは実にシンプルだが、批判もある。

このルールが、債券の利回りや株式の配当利回りが現在より高かった時代につくられたものであるというものだ。

確かに歴史的に見て利回りは下がっている。しかし、インフレ率も低下しているため、資産を安全に取り崩せる率は変わらない。しかも、支出は年齢が上がるにつれて減っていくというデータもある。複数の統計はリタイア後の支出は一般的に年間約1%ずつ減少することが明らかにしている。

ここまでがデータサイエンティストとしての著者の考察だが、本書の真骨頂はその先にある。

銀行口座に100万ドルの大金があれば幸せな老後生活を送れるわけではない。

リタイアの本当の問題は経済的側面よりも人間としての存在にある。

本書では早期リタイア人たちの経験が紹介されている。

人気テレビ番組の司会者は36歳で自分の会社を売却して3年間のリタイア生活を続けた。

それはひたすら退屈なものだった。

彼は「人はお金のためだけに働くのではない」ことを仕事を辞めるまでよくわかっていなかった。

「私たちは仕事をするからこそ自分でいられる。仕事を通じて、人と触れ合うことができる。今度はいつリタイアするかって? 絶対にしない。二度とだ」

と彼は言っている。

僕のリタイアはまだまだ先か

作家のジュリアン・シャピロも次のように言う。

「スタートアップを売却して何百万ドルもの大金を手にした友人が何人かいるが、みな一年後には以前と同じような仕事を始めている。彼らはお金を使っていい家を買い、美味しいものを食べるようになった。でも、それだけだ。それ以外は昔と何も変わっていない」

著者は「FIRE」(経済的自立・早期リタイア)については懐疑的だ。

FIREノマド的なライフスタイルとは、自分はもはや世の中にとって重要な存在ではないと受け入れることに等しい。手応えの感じられない世界で生きていかなければならない。リタイアは経済的な問題である以上にライフスタイルの問題だ。

いつリタイアできるかを知る以前に、何のためにリタイアするのかよく考えておかなければならない。

リタイア後の時間をどんなふうにすごしたいか。どのような人づき合いを望んでいるか。リタイア生活で一番大切なことは何か。これらの問いに対し納得いく答えを持てない限り幸せなリタイアはできない。

僕にしても、リタイアするのにはまだしばらく時間がかかりそうだ。

(本稿は、『JUST KEEP BUYING 自動的に富が増え続ける「お金」と「時間」の法則』に関する書き下ろし記事です。)

経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)

専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。