「自分も、もっと数字に強ければ…」

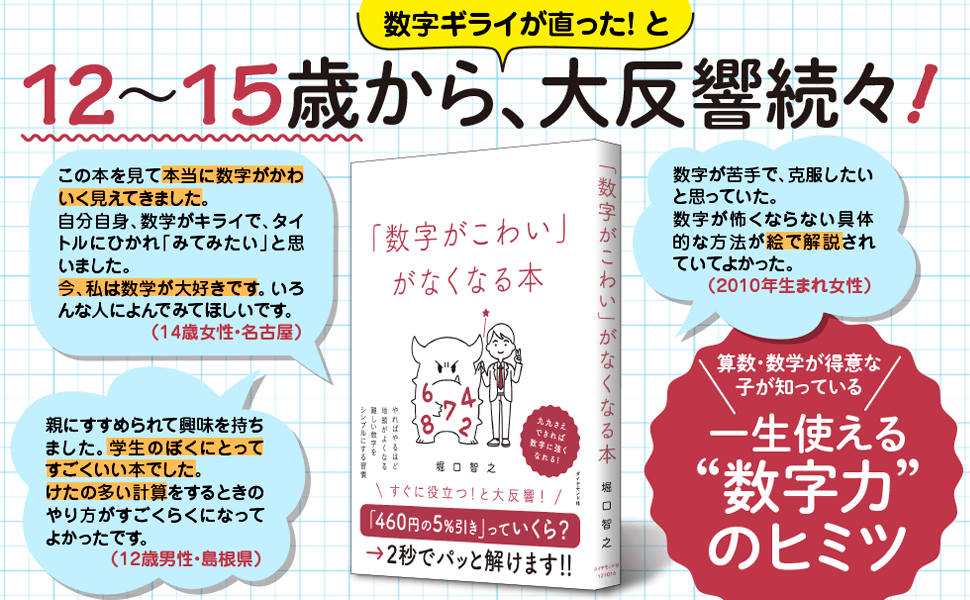

日々の買い物や職場で「数字コンプレックス」を感じたことはないだろうか。「算数や数学は大キライ…」「できるだけ見たくない…」中には「数字はもう諦めた」という人もいるだろう。

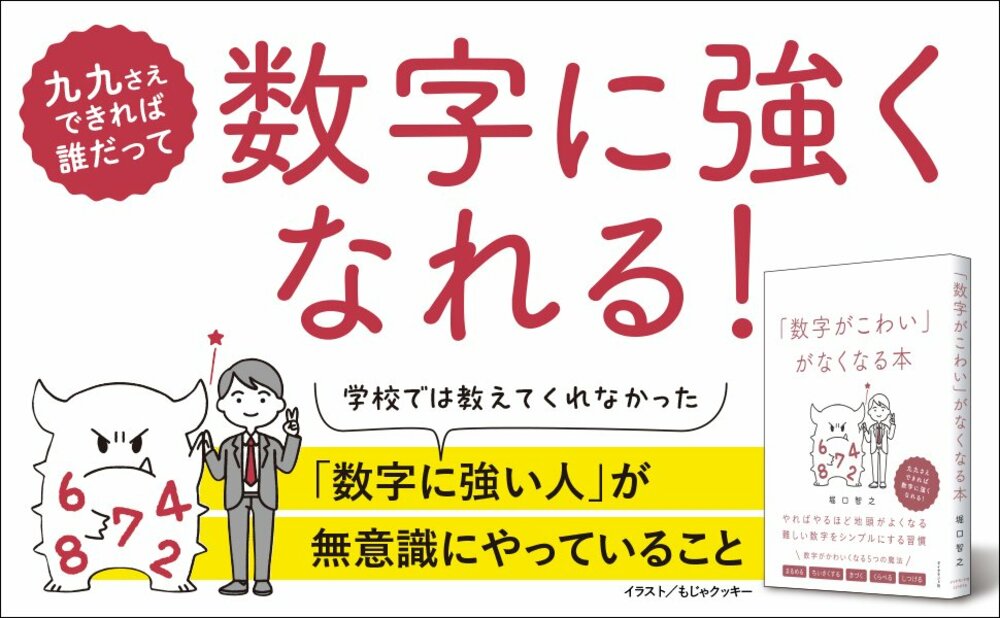

しかし実は、「数字に強い」は生まれつきの才能ではない。数字に強い人は、無意識のうちに九九などの「頭を使わないラクな計算」を使って、面倒な計算をうまくサボっているのだ。

新刊『「数字がこわい」がなくなる本』は、数字に強い人の脳内を解明した一冊。数字に強い人が無意識にやっている「頭を使わないサボり計算テク」を知れる本書の中から、今回は「数字のとらえ方」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「2%アップ」は厳密には正しくない

消費税が上がった日を覚えていますか? 2019年10月1日消費税率が8%から10%へ引き上げられました。

これ、何%アップでしょうか。「2%アップでしょ?」と思う人が大多数でしょう。しかし実は、これは正確とは言い切れません。

数字に厳密な人は、こういった点にも気を配っていることがあります。今回はそれについて、紹介していきましょう。

「2%増」と「2%ポイント増」の違いとは?

8%から10%への変化は、引き算して「2%増」ではなく「2パーセントポイント増」などと表現されることがよくあります。「パーセント」を省略して「2ポイント」です。

ここで気をつけたいのが「ポイント」という考え方。ではどうして、このような言い方をするのでしょうか。

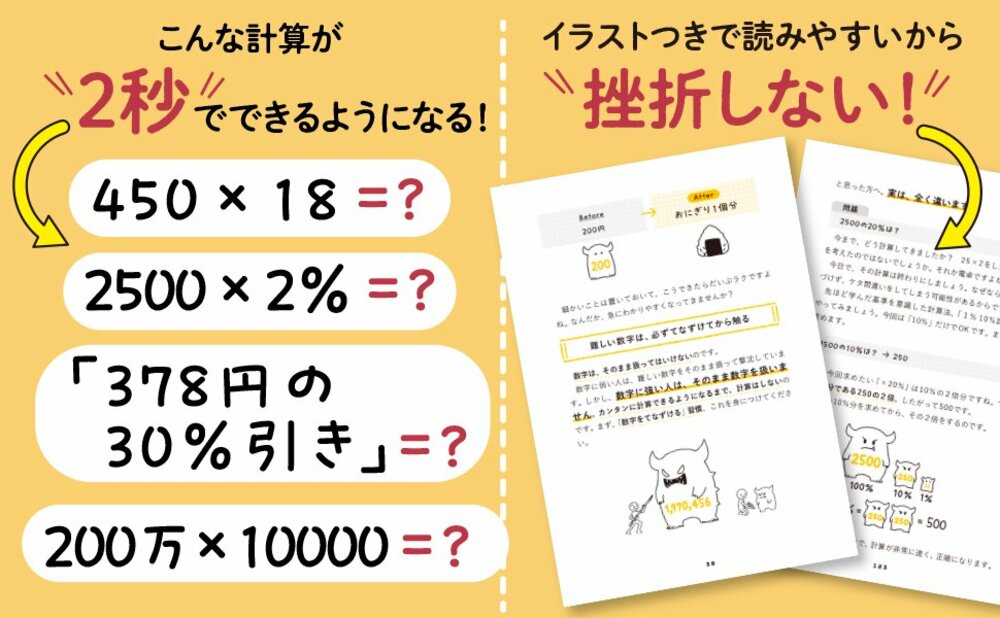

例えば、税抜100円のものを買うとき、8%時代には108円でしたが、10%になると110円。8円と10円の差ですから、金額でいえば2円しか違いません。しかし、もとの税額が8円だったところに2円上乗せされているわけですから、増加率としては25%(=2円/8円)にもなるわけです。

「差」と「割合」を区別する

「そんな細かいこと、どうでもいいよ!」という声が聞こえてきそうですね。確かに重箱の隅をつつくような話ですが、数字に強い人は、こうした「差」と「割合として何%増えたか(減ったか)」を切り分けて考えます。つまり、単なるパーセントの引き算である「(パーセント)ポイント」と「元との割合」を瞬時に比べるクセがついているわけです。

たとえば、今回の消費税の場合なら、「8%が10%になるのは2ポイントの上昇だけれど、もとの8%に対しては25%上がってるぞ」と頭の中で整理しているのです(それを言うかどうかは別ですが)。

数字に強い人は「数字の意味」を考える

一方、数字が苦手な人は、どうしても「2%だけ上昇した」と文字通り受け取ってしまいがちです。

コツは、「◯%上がった」「◯ポイント増えた」という話に触れたとき、いくつかいくつに変化したのかを確認する習慣を身につけることです。そうすれば実際には何%の増減なのか、増減率はどのくらいインパクトがあるのかを冷静に見極められるようになります。

消費税だけではなく、数字をつかむときに重要なのは、「差」を見るか、「割合」を見るか、それらを意識的に使い分けることです。数字に触れたときに、今自分がどちらを見ているのか気付けるようになると、数字に強い人に近づけるようになっていくのです。

(本記事は『「数字がこわい」がなくなる本』に関する書き下ろし原稿です)