ツイッター社員の心をつかんだマスクの「一言」とは?

『Breaking Twitter』によると、マスクはツイッターを買収するずっと前、2020年1月にツイッター社のワンチーム・カンファレンスで社員に向かって話をしている。

彼は当時すでに3000万人以上のフォロワー数を誇る最大級のツイッターユーザーだった。

ゲストとしてカンファレンスに参加したマスクは、ツイッターが「世界のタウンホールとして市民が対話する場になる」と熱弁した。

彼の話には熱がこもり、心の底から信じていることを語っているように見えた。

マスクのビデオ通話が終わったときには、嵐のような拍手が巻き起こった。

マスクのビジョンにツイッターの人々の心が踊った。会場の雰囲気ははっきりと変わったという。

買収の目的は「リターンを得ること」ではない

テスラに投資した目的が電気自動車を作ることではなかったように、後にツイッターを買収した理由は単に経営を再建し、企業価値の増大によるリターンを得ることではなかった。

自分が経営する会社のプロモーションがしたいからでもなかった。

完全な言論の自由が保障されている場が必要だと確信していたからだ。

自由に意見を交換できる場は「文明の未来にとって必要不可欠」

当時のツイッターが取り組んでいた「モデレーション」は、彼が目指すものと反対の方向を向いていた。

主流と異なる意見を抑圧し、凍結し、場合によっては削除するというモデレーションは世界のタウンホールに必要な条件を破壊してしまう。

複数惑星に住めるところまで人類文明が到達するためには、文明が前に進み続けなければならない。暗黒時代に戻らないようにしなければならない。

真に自由に意見を交換できる世界のタウンホールは文明の未来にとって必要不可欠であり、人類の存続がかかったミッションに他ならない――マスクは(少なくともそのときは)真剣にそう考えていた。

「意識を拡張できる方法を選ぶべき」

全ての源となる哲学が自分にはある。

意識の広がりを拡張できる可能性がいちばん大きくなる方法を採るべき。

文明レベルで物事を改善できそうな方策はどれなのか。

文明の寿命を伸ばせそうな方策はどれなのか。

――マスクの熱意のこもった語り口から、本気であることがひしひしと伝わってくる。常人には理解しがたい話でも、なぜか親近感を覚えてしまう。

未来への壮大なビジョンを語らせれば、マスクには圧倒的なカリスマ性があるのだ。

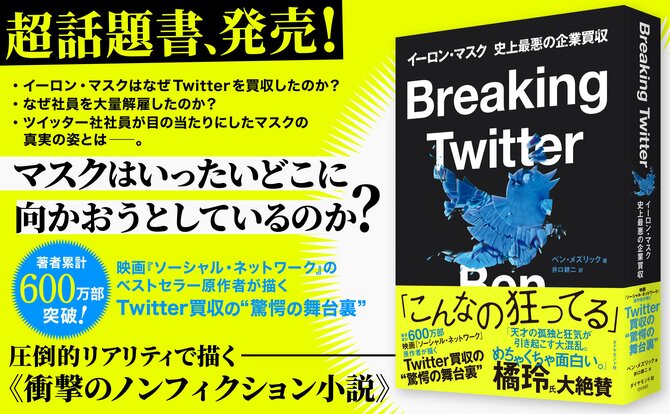

(本書は『Breaking Twitter イーロン・マスク 史上最悪の企業買収』に関する書き下ろし特別投稿です)

経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)

専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。