当然、裁判所はこのような訴えに対して回答してくれるわけではありません。

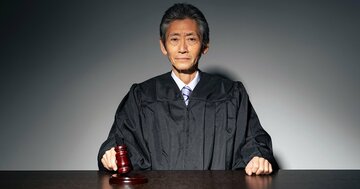

裁判官は特別職の公務員

どこまでが権限の範囲?

公務員は権限の範囲内で仕事をしなければなりません。範囲を超えれば越権の違法が発生します。だから裁判官の仕事を理解するうえでは裁判官の権限を理解する必要があります。裁判官の権限は裁判官の仕事の範囲を見える化してくれるのです。

これまでの裁判報道では、裁判所の権限を考えずに、越権の判断をした判決を何らコメントせずにそのまま報道して、国民を錯誤に陥れていました。悪いことをしているという自覚もあったのかどうか。第二次世界大戦中の大本営発表をそのまま垂れ流すやり方を今でも繰り返しているのです。蛇足判決(井上 薫著『司法のしゃべりすぎ』〔新潮新書〕)がその典型例ですね。

裁判官の仕事は裁判所(裁判機関)の権限によって境界が設定されます。国家機関も国家公務員も権限がある範囲内で仕事をするのが法の定めるところです。

では、その権限というのはどうやって手に入るのでしょうか?国家機関も国家公務員も生まれながらに持っている権限というものはありません。どの国家機関もどの国家公務員も必ず憲法あるいは法律が一定の権限を授けるという規定を設けてはじめて権限を有するようになるのです。

したがって裁判所の権限を考えるうえでは、裁判所に特定の権限を授ける旨の規定が憲法や法律にあるのかどうかという点に着目して考えていかなければなりません。裁判機関は、自分が担当することになった具体的事件を審理し判決することと、それに必要なこと(たとえば証拠調べ)をする権限のみを有します。その点はすべての裁判所に共通のことです。最高裁もこの中に含まれます。これが司法権の限界です。この消極性が司法権の本質なのです。

したがって、裁判官は判決文中で子どものように書きたいことを書けるわけではありません。あくまで法律上書くべきことのみ書くことが仕事となります。判決文中で結論に影響のない事実認定や法律論を展開すること、また立法論といって新たな立法をすべきだなどと述べるのは権限逸脱の違法があります。仮にこのようなことを述べても無効です。