裁判官は“出しゃばり”厳禁

権限を逸脱してしまった事例

ですから、判決に対するコメントでは、このような権限を逸脱した判断は「裁判所の判断したこと」として、本来マスコミ等は取り上げてはいけません。あとはその裁判官の懲戒や弾劾裁判の問題が残るだけです。裁判官はいま述べた裁判所の権限の範囲内で仕事をするのみです。これは裁判の話を論ずるうえで最低限必要な基礎知識となります。この際しっかりと頭に入れておいていただきたい。

その他、政府がしていることがおかしいからといって訴えても、そのおかしいことが原告の権利や義務に直接関係しない場合は、裁判所はおかしいかどうかを判断してくれません。マスコミで騒がれる有名事件の中にも、このような例はたくさんあります。たとえば、小泉首相が靖国神社を参拝したことを理由に一市民が慰謝料を請求した民事訴訟がありました。

私は、この件を深く研究し、1冊の本(『蛇足判決が司法を滅ぼす――小泉首相靖国参拝の場合』〔産経新聞出版〕)を書いたくらいです。要するに、この国家賠償請求事件では、一市民の慰謝料は認められないとして請求は棄却されたのです。マスコミが大きく扱った靖国神社参拝が憲法違反かどうかの点は結論に関係なく、裁判所には判断する権限がない点が決め手でした。

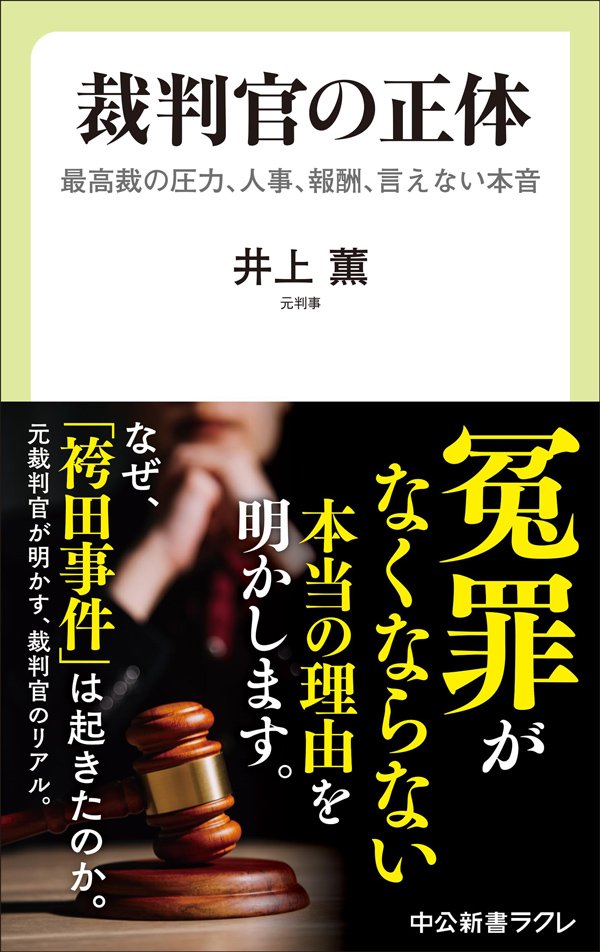

『裁判官の正体 最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(井上 薫、中央公論新社)

『裁判官の正体 最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』(井上 薫、中央公論新社)

警察は、どこどこに死体が発見されこれは殺人事件の可能性があると思えば、誰からも言われなくても独自に活動を開始します。現場から得られる証拠を集めての保存や、犯人である可能性のある人物の当時の行動や様子に関する証拠の収集と容疑者の確保ということを念頭に独自に活動を始めます。行政官庁はおおむねこのような能動的な活動を始めます。

これと対照的に、裁判所は消極的な官庁で、自ら事件を求めて御用聞きに回ることはありません。当事者からの訴えが提起されるのを待って活動を始めます。訴えの提起によって、ちまたの紛争は裁判所という国家機関が正式に対応せざるをえない事件となるのです。今見た裁判所の消極的性格が、裁判の性格も裁判官の仕事も大きく規定しています。これは裁判の仕事全体を貫く最大のキーポイントです。先に見た蛇足判決は、裁判所の消極性を忘れた結果なのです。