ナンピンは「撤退ライン」もセットで考える

ナンピン買いを戦略として機能させるには、「ここまで下がったら撤退する」というラインも合わせて設けておくことも一つの手かもしれません。

すべてのナンピンがうまくいくわけではありませんから、自分の想定を超えて下落した場合は、「今回は勝てなかった」と見切りをつける勇気も必要です。

そうすることで、資金を無駄に拘束せず、次のチャンスに備えることができます。

値動きの激しい銘柄でこそ活きる戦術

ナンピン戦略は、ボラティリティ(価格変動)の大きい銘柄でこそ活きてきます。多少下げても、短期間で一定の反発が見込めるような銘柄であれば、小さな利ざやを積み上げるチャンスが生まれやすいからです。

一方で、値動きが鈍い大型株や、出来高の少ない銘柄では、ナンピン後に「動かないまま取り残される」リスクもあります。銘柄選びの目利きも重要です。

資金管理ができてこそのナンピン

どんなに良い戦略でも、資金管理が甘ければ台無しになります。

ナンピン買いは、最初のエントリーで全力投入してしまうと、下げたときに動けなくなります。

「ナンピン=悪」ではない

ナンピン買いというと、多くの投資本では「避けるべき」とされていますが、それは「戦略なく感情で買い増すナンピン」が危険だからです。

私のように、戦略とルールをもってナンピンを活用すれば、むしろ資産形成に大きく貢献してくれます。

一般論に振り回されるのではなく、「自分の型」を磨いていくことが、結果的に大きなリターンにつながります。

ナンピンは「投資の反射神経」を鍛えてくれる

ナンピン買いを実践することで、チャートの動きに対する反射神経や決断力が鍛えられるという副次的な効果もあります。

下がったときに「待つ」のではなく「動く」ことで、相場に対する感度が鋭くなり、投資判断の精度も上がっていきます。

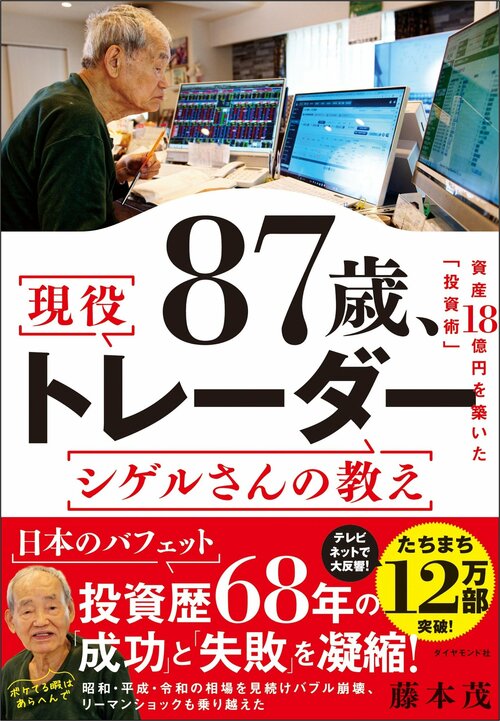

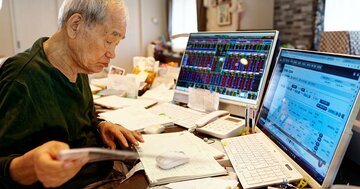

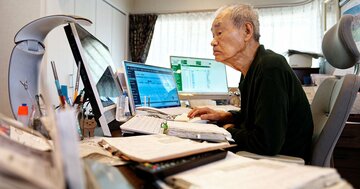

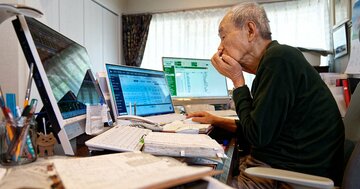

※本稿は、『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え 資産18億円を築いた「投資術」』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。