新NISAをきっかけに投資家の層が広がったことで、株高の恩恵を享受できた人も多かったと思いますが、そうした個人投資家もごく一部の例外を除けば、派手な生活に距離を置いているのではないでしょうか。日本全体で見れば、ここ数年の株高を冷めた目で見ている人が多いというのが実情だと思います。

人々が直面する景気は主観的なものです。勤め先の会社の業績や身近なモノの値段、あるいは報道などによって大きな影響を受けます。したがって、その評価に正解も不正解もありません。景気が悪いと言えば、それまでです。

とはいえ、経済分析をするにあたっては客観的な基準が求められます。そこで経済指標の出番です。

家計の景況感は良好?

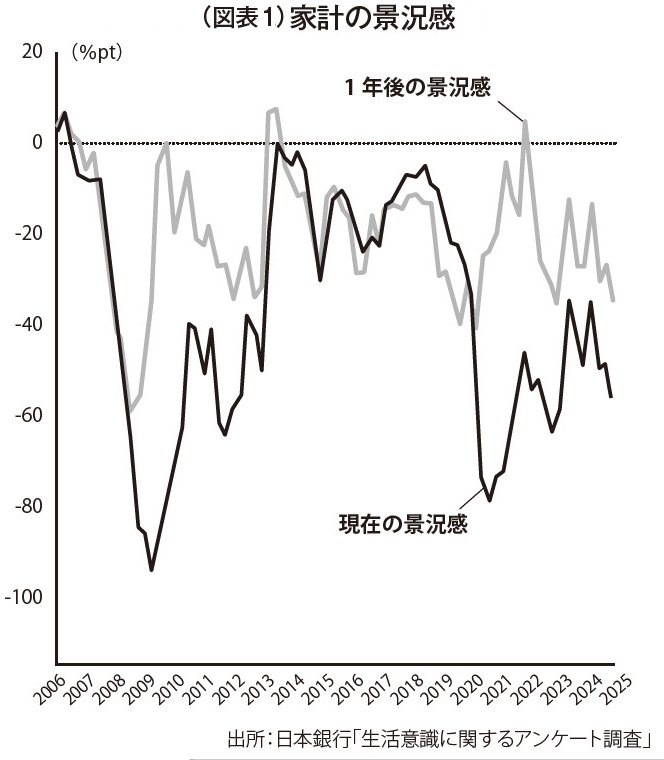

早速、消費者の景況感を示す経済指標を見てみましょう。まず紹介するのは日本銀行が作成している「生活意識に関するアンケート調査」です(図表1)。回答者は全国の満20歳以上の個人で、有効回答者数は2000人を超える規模。グラフ中の「現在」は1年前と比べて景気がどのように変化したと思うか、「1年後」は現在と比べて景気がどのように変化すると思うかをそれぞれ質問したものです。

これを見る限り、株高が顕著になった2022~2024年にかけて、人々の景況感はほとんど改善していません。また今後の景気が上向くとの期待も限定的で、高揚感に乏しい結果となっています。ちなみに2021年に一時的に「1年後の景況感」が上昇したのは、当時はコロナ禍の真っ只中でしたから、「もうこれ以上悪くなりようがない」という特殊要因的な動きと判断されます。当時、本当の意味で消費者心理が明るくなった訳ではありません。