企業が価格決定力を取り戻した結果……

「株高不況」とも言うべき状況を紐解く上で、消費者の景況感が冴えない一方、企業景況感は良好という事実は重要です。

企業の景況感が良い理由として、インフレも挙げられます。ここ数年の物価上昇によって消費者の生活実感は厳しい一方、企業は値上げによって収益確保に成功しており、採算改善を伴った企業収益の拡大が実現しています。

これまで日本企業は、原材料価格の上昇などコスト増に直面すると、人件費を削ってでも値上げを回避し、価格競争力を維持する戦略を取ってきた節がありました。値上げに敏感な消費者が離れてしまうことを恐れ、採算を犠牲にしてきた格好です。

しかしながら、企業はここ数年のインフレでそうした価格競争力重視の戦略に見切りをつけ、値上げを敢行し、採算重視の姿勢に舵を切りました。「値上げで企業が潤い、消費者が割を食っている」という批判はありますが、企業は生き残りをかけて、長年躊躇していた値上げを英断したのです。

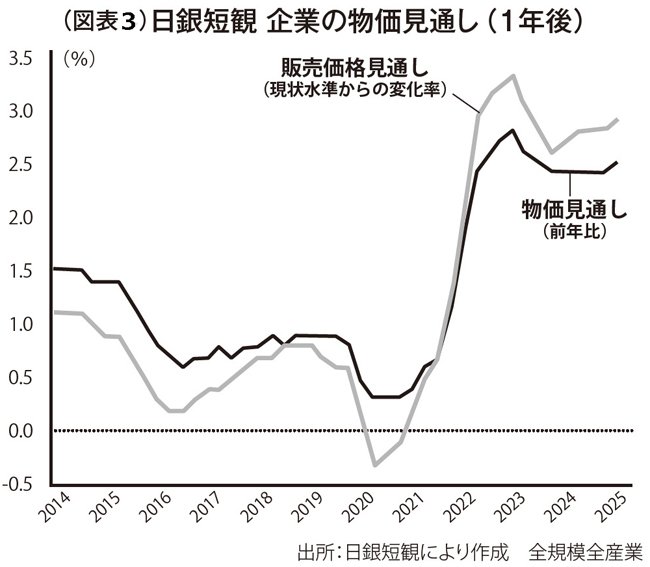

これはデフレ下で失われた企業の価格決定力が蘇ったことを意味します。実際、日銀短観の調査項目である「企業の物価見通し」は顕著な変化が観察されています。

2025年3月調査によれば、企業が予想する1年後の(日本の)物価上昇率は+2.5%、それに対して(自社製品・サービスの)販売価格見通しは+2.9%となっています(図表3)。

コロナ期以前は、販売価格が物価見通しを下回る、つまり日本の物価上昇率以下に自社の販売価格を抑え、価格競争力を高めようとする戦略が透けて見えましたが、今やそうした思考様式は葬り去られたようです。ここから判断すると、値上げはしばらく続きそうです。