なお、グラフの最新値は2025年2月6日~3月4日に実施された調査です(公表は2025年4月11日)。お米の値段が跳ね上がり、生鮮野菜も高騰し、食費の負担が増していた時期にあたります。このデータから得られる一つの結論として「景気が良くなった実感がないのに株価が上がった」というのは否定しようのない事実です。

同様の結論は、内閣府が集計する「消費者態度指数」、あるいは「景気ウォッチャー」など各種アンケート調査の結果からも導き出されます。

このように消費者の景況感が冴えないのをよそに、企業の景況感を示す経済指標はすこぶる良好な水準にあります。

日銀短観から見えてくる実態

そこで最も代表的な企業景況感を示す指標である日銀短観に目を向けると、大企業の景況感は、製造業にやや停滞感が認められているものの、非製造業は1990年代前半に比肩する値となっています。

非製造業で景況感の良さが目立つのは、いわゆるDX(デジタル・トランスフォーメーション)に関連した業種(情報通信、事業所サービス)やインバウンド関連(宿泊・飲食、対個人サービス)、そして建設と不動産です。

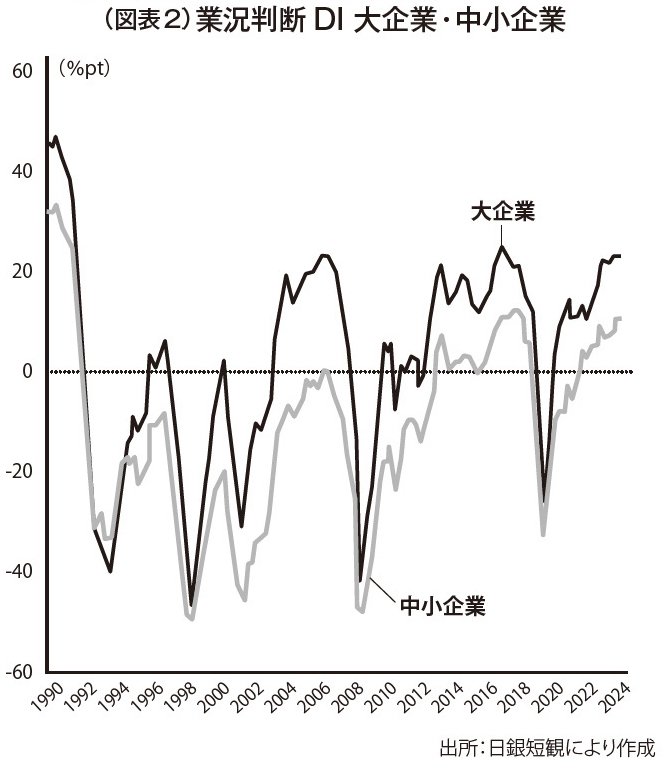

こうした良好な景況感は、大企業に限った話ではないかと思われがちですが、中堅、中小企業を含んだ全規模ベースで見ても大きな違いはありません(図表2)。少し意外かもしれませんが、中小企業の景況感は大企業と同様、非製造業の景況感を示す指数が1990年代前半と同程度の水準にあり、はっきりと改善しています。

「中小企業は余裕がない」「人手不足が深刻で倒産が増加している」などという情報が多いものの、日銀短観を見る限り、中小企業の経営状態は改善傾向にあると言えます。

想像と違う結果の経済統計を見ると、条件反射的に「実態を反映していない」「統計が歪んでいる」などという反応を示したくなるのは理解できますが、日銀短観の回答者である企業が自ら景況感が「良い」と答えているのですから、これは事実として認識しておく必要があります。