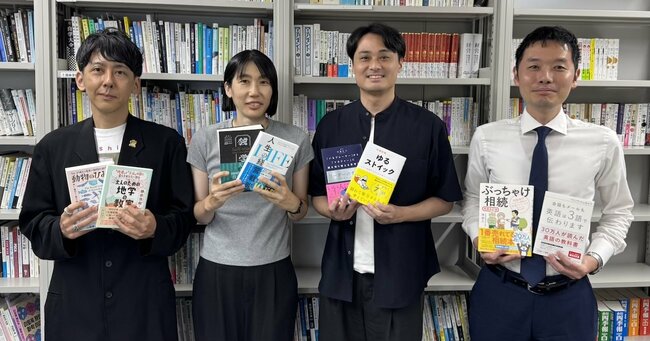

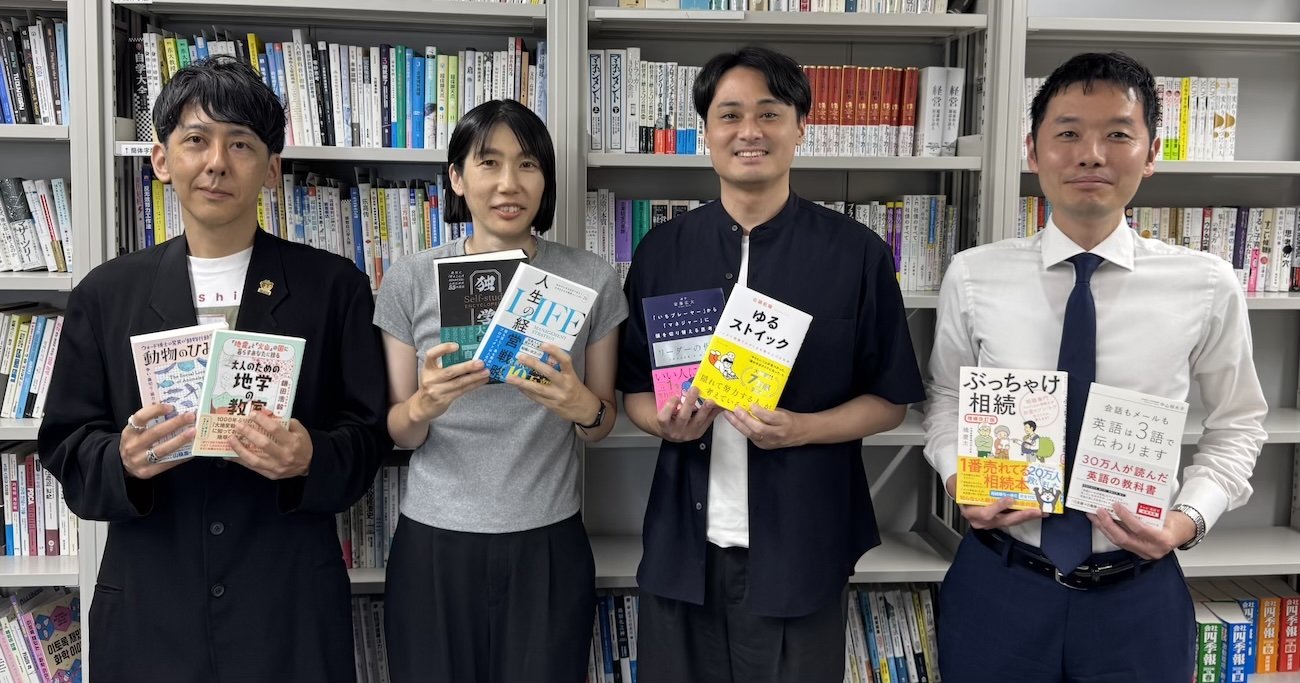

ダイヤモンド社書籍編集局では、中途採用で書籍編集者を募集しています。異業種・未経験の方からの応募も大歓迎です。そこで、4人の書籍編集者がダイヤモンド社の職場のリアルについて語り合う座談会を行いました。ご一読の上、ご興味を持たれた方はぜひご応募ください。応募締切は2025年9月2日(火)です。募集要項は「募集要項」および「マイナビ転職」をご覧ください。座談会の音声はこちらから聴くことがきます。(構成:ダイヤモンド社・市川有人)

鬼編集長はどこにいる? 入社後わかった大きなギャップ

――ダイヤモンド社は「ベストセラー編集者がしのぎを削る厳しい環境」というイメージを持たれることが多いですが、実際のところはどうでしょうか?

中村明博(以下、中村) 僕は13年前にダイヤモンド社に入社したんですが、入社前は「鬼編集長」みたいな人がいて企画にものすごくダメ出しする、みたいなイメージがありました(笑)。でも、実際は「どうしたらもっと面白くなるか」という前向きなアドバイスをくれますし、困ったことがあれば相談に乗ってくれる文化があります。13年経ってもその文化は変わらず、ダイヤモンド社の非常に良い文化だと感じています。

田中怜子(以下、田中) 私は鬼編集長というイメージはなかったですが(笑)、「個人主義」の会社だと思ってました。ベストセラーを出した個人が集まっていて、会社としてどうこうというより、それぞれがプロとして力を発揮している。だからこそ、企画にダメ出しされたり、本作りを指示されることもあまりないのかなあと思っていました。

私の以前の本づくりはマーケットから考え、売れている本をアレンジするような方法でしたが、ダイヤモンド社の先輩からは「市場にないオリジナルなものをどう作るか」「新しい著者を探してこよう」など、今まで言われたことのないことばかりアドバイスされました。個人主義の真逆で、色々なことを教えてもらい、この会社に来て自分自身がすごく変化しました。本作りの探求が深まったのは、他の編集者の方々のおかげですね。

種岡健(以下、種岡) 僕も入社前は、「圧倒的な実績を持って完成されたスタイルの編集者が活躍している場」というイメージでした。でも実際は、それぞれ得意分野はあれど、入社してから編集スタイルや本の作り方が変わっていく人が本当に多くて驚きました。「タイトルの考え方」や「カバーデザインの方向性」「著者選びの傾向」などが変わった、と語る人も多いですよね。

種岡 健(たねおか・けん)

種岡 健(たねおか・けん)書籍編集局第一編集部 副編集長

主な担当書:『ゆるストイック』『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』『1%の努力』『ストレスフリー超大全』『気づかいの壁』『投資家みたいに生きろ』

田畑博文(以下、田畑) 私は教養書が得意ジャンルなので、ダイヤモンド社には「ビジネス書を作っていない編集者」として入社しました。そのため、社風に合うだろうかという不安はありました。でも、働き始めると、世間で言われるような「意識が高い人たちの集まり」とは違いました。それぞれが自分の仕事に集中している仕事に誠実な人たちで、書籍編集者らしく、内向的な部分もありつつ、何かを突き詰めてコンテンツを作るのが大好きな人が集まっている会社です。私のようなタイプの編集者でも居場所があると感じました。

それと、本にまつわるあれこれについて質問すると、皆さん本当に丁寧に教えてくれます。コンテンツ作りの方法論を教え合う文化が根付いていると思います。私は、転職前は翻訳書を作ったことがなかったんですが、局内で翻訳書で実績を出している編集者に質問したら、原著の選び方やタイトルの付け方など、とても丁寧に教えてくれました。ここまで編集の知見を共有してくれる会社はなかなかないと思います。入社前に警戒していた自分に「全然怖くないよ」と教えてあげたいですね(笑)。

――なぜ、皆さん「怖い」と感じるのでしょう?

種岡 おそらく、ビジネス書の出版社であることと、会社の業績が好調で売上数字のインパクトがあるからかもしれませんね。あと、「ビジネス書の版元だから会議でもカタカナ語が飛び交ってるのでは?」というイメージもありますよね。でも実際は全然違います。会議で「実はドラッカー、読んでいません」「ブルーオーシャンって何ですか?」と言う人も結構いますしね。

中村 僕も採用面接で「経済学の本、作れますか?」と聞かれたんですが、当時は作ったことも読んだこともなかったんです。それで、入社したら経済学の本を作らなきゃいけないのかなとドキドキしていたんですけど、そんなことはなかったです(笑)。

田中 経済学など、ビジネスや学問の知識がない方が、いい時もあると思います。私は「自分は頭がいい方ではない」というコンプレックスがあるんですが(笑)、それを「読者の気持ちがわかる」という武器に変えられたらと思っています。

田中怜子(たなか・れいこ)

田中怜子(たなか・れいこ)書籍編集局第二編集部 副編集長

主な担当書:『人生の経営戦略』『月10万円で豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』『独学大全』『メイクがなんとなく変なので友達の美容部員にコツを全部聞いてみた』『発達障害サバイバルガイド』『SF超入門』

中村 中途で入ってきた人たちが、実際にどんな本を出してヒットさせているかというと、新しいジャンルを開拓している人が多いのではないかと思います。前の会社で出していたジャンルでベストセラーを作れる人もいますが、入社して新しいジャンルに挑戦し、ベストセラーを出すパターンの方が多い気がします。僕の場合も英語の本や相続の本は初めて作りました。すごくできる人がクールに仕事しているというよりは、みんなが挑戦者として頑張っている、というのも良いギャップですね。

田畑 社内にいると、ビジネス書や自己啓発書以外にも色々な本が出ていると感じます。英語の本や相続の本もそうですし、児童書や育児書、文芸に近い本や料理の本を作っている人もいます。私の作っているサイエンス書もそうですが、それぞれが突き詰めたいものや手がけたいものに挑戦しているので、多様性がありますね。また、手がけるジャンルがだんだんと変わっていく人もいる。その時々の自分の関心や追求したいテーマを追いかけながら、色々なことに挑戦できる会社だと感じています。

田畑博文(たばた・ひろふみ)

田畑博文(たばた・ひろふみ)書籍編集局第三編集部 副編集長

主な担当書:『若い読者に贈る美しい生物学講義』『世界史は化学でできている』『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』『すばらしい人体』『超圧縮 地球生物全史』『動物のひみつ』『大人のための地学の教室』

ベストセラーを生み出す驚きの会議術・企画術

――皆さんも中途入社ですが、入社して一番驚いたところ、イメージと違ったところはどこですか?

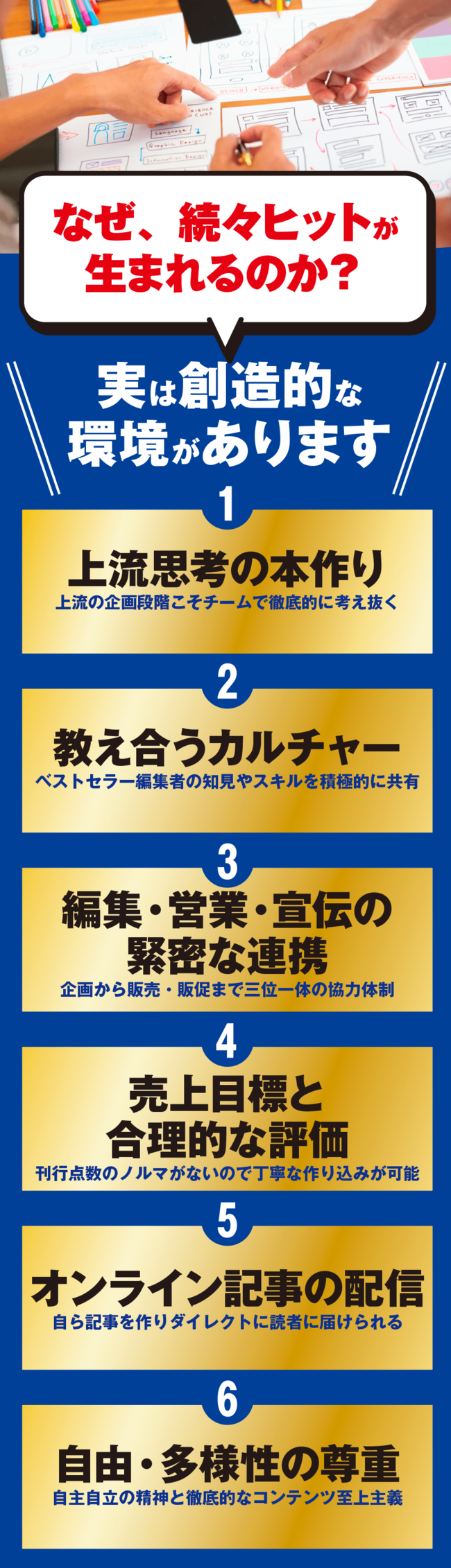

種岡 一番は「会議のやり方」ですね。他の会社だと、社長や役員、編集長など管理職だけがいて、そこにメンバーが一人でプレゼンしたり、あるいはプレゼンもなく企画書だけで判断されるケースが多いと聞きますが、ダイヤモンド社は違います。編集者が部署ごとにベテランから若手まで全員が参加して、自由に意見を言える会議をやっているのは本当に驚きました。

田中 会議とも関係しますが、私も企画書のクオリティに驚きました。以前の会社ではある程度フォーマットがあって、タイトルやコピーを埋めていく程度でしたが、ダイヤモンド社の企画書はほとんどそのまま出版できるレベルで、タイトル、サブタイトル、帯コピー、構成案まで作り込みます。会議では構成案にも細かくツッコミが入りますし、タイトルがしっくりこないと先に進めない文化もあります。最初にそこまで企画書を作り込んでから本作りを始めるのが、売れる秘訣かもしれませんね。

田畑 私が転職してきてすごくいいと思ったのは、企画書を作るプロセスです。担当編集者が作った企画書を、編集部会議に提出する前に、デスク(副編集長)に相談することができる。ダイヤモンド社の場合、編集長の下にデスクが2人いて、その下にメンバーがいる形になっている。そのため、企画、タイトル、帯コピー、装幀、原稿など、制作のどの工程でもデスクと相談しながら本を作る仕組みができています。

中村 そうですね。僕も田畑さんと似た印象で、企画に対して上司に相談に乗ってもらったり、会議で「もっとこうするといいんじゃないか」とアドバイスをたくさんもらえることが驚きでした。

中村明博(なかむら・あきひろ)

中村明博(なかむら・あきひろ)書籍編集局第四編集部 副編集長

主な担当書:『会話もメールも英語は3語で伝わります』『ぶっちゃけ相続』『経済は世界史から学べ』『超・箇条書き』『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚勉強法」』『ブログで5億円稼いだ方法』『神速Excel』

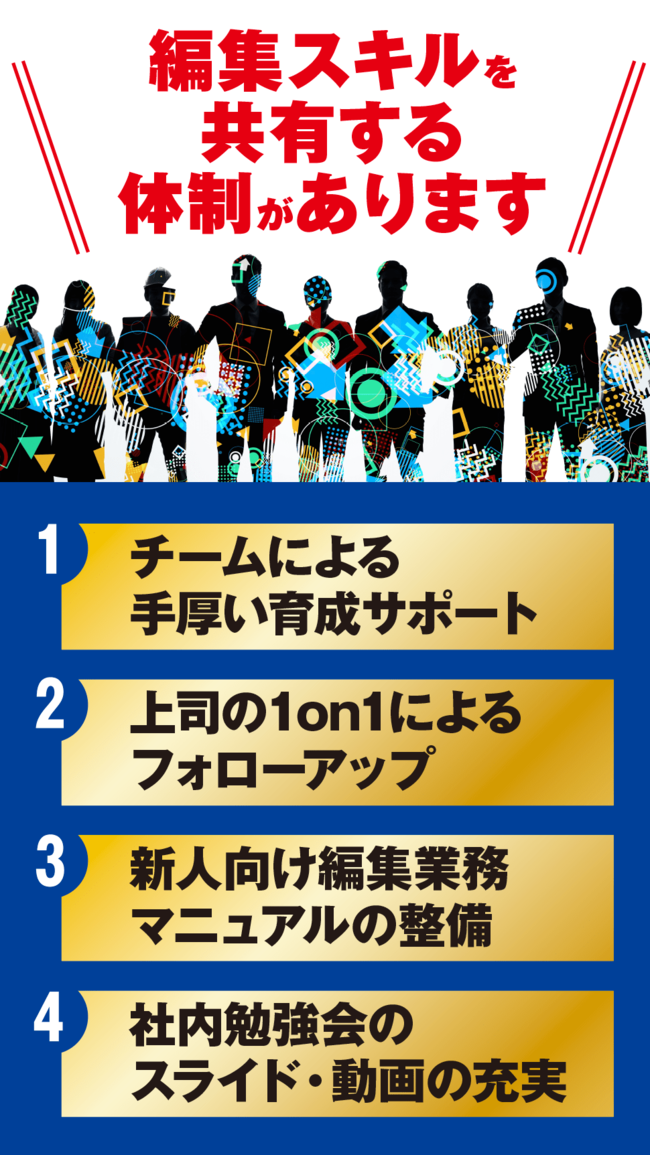

――経験の浅い編集者へのサポート体制はどうでしょうか?

種岡 それぞれ副編集長(デスク)に3~4名のメンバーがついているチーム制なので、相談もしやすい環境なのかなと感じています。実際に僕のチームでも、人数が多すぎないのでかなり細かくメンバーを見ることができると思っています。

田中 新人の育成という意味で大きいのは、「業務ポータル」という、本作りの流れやルールをまとめたマニュアル集があることです。これが非常に活用されていて、「迷ったらとりあえず業務ポータルを見る」「参考にしながら書く」といった感じで使われています。もともと新入社員のために作ったポータルサイトですが、全世代に役立ちます。本作りや編集の知識を徹底的に言語化・マニュアル化するところは、ダイヤモンド社の組織力の凄みだと思います。

ヒットを生み出す「最終決定権」の秘密

――では、ダイヤモンド社で働くメリットは何だと思いますか? 会社としてどんなところに強みを感じますか?

中村 大きく二つあります。一つは、すでに出てきましたが企画会議の仕組みがいいこと。仕組みというか、土壌ができている点ですね。企画に対し、編集部の他メンバーが自分の企画のように考えてくれるのが、働くメリットとして大きいと思っています。

もう一つは、最終的に自分で決めることができる点です。前職では、編集者がタイトルやカバーデザインを決めても役員にひっくり返されることがよくありました。ダイヤモンド社の場合、もちろん上司や営業から様々な意見は出ますが、最終的には自分で決めることができます。もちろん「なぜそのタイトルか?」「なぜそのカバーか?」を説明する必要はありますが、この「自分で決められる文化」は、働くメリットとしてとても大きいと感じています。

種岡 決定権があるのは本当に大きいですよね。編集者であれば、理不尽にタイトルやデザインを変えられた経験がある人は多いと思いますが、最終的に担当者に委ねられるというのはすごいことだと思います。あと、担当ジャンルが決まっていないので、「今回は翻訳書をやってみよう」とか「実用書にチャレンジしてみよう」といった挑戦がしやすいのも大きな強みです。

中村 私が入社した当時は、児童書や料理書はほとんどなかったですが、今は色々なジャンルに挑戦しやすい土壌がより強まっています。営業もそのジャンルを開拓していくことで書店さんとの新しいルートができ、良い循環が生まれていると感じます。

田中 編集と営業との連携も強いですよね。常に営業・宣伝の担当と密にやり取りができているので、自分の本がどう置かれているかをしっかり把握できますし、その結果を受けて販促も変えていけるという好循環があります。

宣伝に関しても、もちろんテレビ紹介など派手な部分もありますが、細々した「基本」が徹底されていると感じます。例えば、よくある「在庫がないのに新聞広告を打ってしまって結果が出ない」といった売り逃しがないんです。これは密な情報連携ができているからこそだと思います。

田畑 ダイヤモンド・オンラインを使って、読者にダイレクトにコンテンツを届けることができるのも大きな強みですね。本の抜粋記事や著者のインタビュー記事、書評記事など、記事タイトルを含めて自分でコンテンツを丸ごと作れます。その本が受け入れられる新しい文脈を発見できると、「こういう届け方をすると新しい読者に響くのか」と実感できます。それが本の売れ行きにもつながり、次の企画を考えるきっかけにもなっている。

書籍の編集者は、本を作ったあと「書店に並んだら終わり」となりがちです。読者からのリアルなフィードバックを受ける機会が少ないんですが、ネット記事を出しながら読者の反応をPVなどの数字や記事へのコメントという形で感じ取ることができます。コンテンツを作っていく上で、紙とウェブの両方に関われることは、ダイヤモンド社の書籍編集者の大きなメリットだと思います。

若手が続々ヒットを生む「育成の仕組み」

田畑 最近のダイヤモンド社の強みとして感じていることは、若い編集者もどんどんベストセラーを出せるようになっていることでしょうか。以前は他社でベストセラーを出していた編集者が中途入社後に活躍するケースが多かったのですが、今は経験の浅い若い人もどんどん入社して成長しています。これは、先ほどの業務ポータルの活用もそうですが、育成の仕組みが整ってきているからだと思います。

私が所属している第三編集部でも、中途入社した若い編集者たちとベストセラーを分析する勉強会を行なっていますが、それぞれの編集者たちが「こうすれば売れる本が作れるんだ」という自分なりの方法論を掴みながら活躍しています。

田中 それはすごく感じますね。この前の社内勉強会で、オンライン記事の作り方について若手の編集者に講師として話してもらったんですが「ここまで考えているのか!」と、刺激になった…どころか危機感を感じましたね(笑)。年齢問わず、お互い刺激し合えるのも、フラットな文化があるからだと思います。年上、年下関係なく、売れた本のことは誰にでも聞きに行きますよね。

田畑 社内には優秀な編集者がたくさんいますが、特別扱いされる「圧倒的なスター」がいない。全員がフラットに働けている感じがすごくいいですね。

「本当に作りたい本」と向き合う楽しさと重圧

――皆さんのデスクにも若い編集者がいますが、働く環境について何て言っていますか?

田中 若い人たちからは「働きやすい」という声をよく聞きます。「こんなに働きやすい職場でありがとう」と感謝されることも多いです(笑)。

種岡 自由度が高く、自分で最後に決められるというところが若い世代にとって重要なポイントかもしれないですね。迷ったときに、「リスクがあるけどチャレンジする方」と「売れてる本をマネする方」の二択があったら、以前の会社では後者の「置きに行く方(安定)」を選ぶことが多かった人が、ダイヤモンド社に来たら、前者の「チャレンジする方」に一歩踏み出すのを躊躇なくできるようになった、と。それがうまくいけばものすごい自信につながるし、次の新しいチャレンジにもつながるので、「良いサイクルに入った」と聞いたのがすごく印象的でした。

田中 「企画が通るようになった」とよく言われます。前の会社では「若いから」と引き継ぎ企画ばかりやっていた人も、ダイヤでは自分のやりたい企画ができる、と。もちろん、企画の審査が甘いという意味ではなく、上司や先輩と相談、議論しながら、自分が本当にやりたいテーマに取り組んでくれています。

田畑 自分が本当にやりたいテーマに取り組めることと、過剰な点数ノルマから解放されるのも大きいとも言われます。それまでは、毎月の会議で企画を通すことがゴールになっていましたが、ある程度企画を絞り込みながら、一冊一冊にかける時間が増える。編集者が「本当に世の中に届けたい本」を作れるようになっています。そうすると、結果が出る・出ないにかかわらず、作り終えた後に受け取るものも全然変わってきます。一冊一冊の結果を精査することで良い循環が回るようになり、それが結果的にベストセラーにつながっているのだと、うまくいっている若手の編集者を見て感じますね。

種岡 「とりあえずノルマで作っている」という本は社内では見かけないですよね。働き方が自由な分、企画が自分事化されるというか、おのずと「自分はどんな一冊を作るべきか」ということと向き合わざるを得なくなるので、良いプレッシャーになっていると思います。

経験や実績以上に、編集者にとって大切なこと

――最後に、どんな人に応募してほしいか教えてください。どんな人ならダイヤモンド社で活躍できると思いますか?

種岡 ある程度の編集経験がある方の場合なら、「中途半端に本を作るクセがついてしまった人」です。刊行点数がノルマになっている会社だと、作ることがゴールになってしまいます。本作りって、手を抜こうと思えば抜けてしまう部分がありますよね。周りには分からなくても、本人には「これぐらいでいいか」と妥協した部分が分かるはずです。この後悔を引きずっている人は、ぜひダイヤモンド社で「もう一度、腰を据えて一冊入魂で本を作る」ということに向き合ってほしいです。過去に妥協してしまった自覚がある人は、応募してほしいですね。

田中 一番大事なのは「熱意」だと思います。熱意さえあれば、どんなタイプの人でも絶対にダイヤモンド社だったらベストセラーを出すことができると思います。ダイヤモンド社には頭がいい人も、真面目な人も、面白い人も、おとなしい人もいます。みんなそれぞれタイプは違いますが、本作りに対しての熱量、本づくりをマニアックに突き詰める力は共通していると思います。徹底的に良いものを作りたい、という人が結果を出す。そのための環境は整っています。

田畑 種岡さんと田中さんの話に近いですが、「本を作ることが好きな人」に来てもらえると嬉しいです。そういう人はダイヤモンド社で働くとすごく楽しいと思います。会社員編集者として働くうえで、こんなに自由な環境はないと思っています。おそらく、次にどこかで働くなら、もう自分で出版社を作るしかない、というくらいです(笑)。

自分が納得いくまで徹底的に作りこめる環境が用意されているというのは大きいです。私も前職までは「この本にあと少し時間がかけられれば……」と思うことも多かったのですが、転職してから担当した本は、読み返すと「こうすれば良かったかもしれない」という点はあるものの、どれもその時点でのベストを尽くせたと感じます。そういう環境で働けることは幸せだと思っています。

中村 僕も皆さんと同じで、本作りが好きな人、熱意のある人にぜひ来てほしいです。加えてもう一つ、どんなことでも「面白がれる人」、好奇心を持っている人にぜひ来てほしいですね。本作りで編集の仕事はたくさんありますが、大事なのは「企画の源泉」、つまり「種」を見つけてくることです。それは編集者の「面白がる力」や「好奇心」、そして「アンテナを立てる力」がすごく大事になってきます。逆に言うと、それさえあれば、未経験の人でも活躍できる環境がダイヤモンド社には揃っていると感じています。だから、未経験でも本を作ってみたいという人にも、ぜひ応募してほしいです。

――まだ実績が足りないと応募を躊躇する声もよく聞きますが、問題ありませんか? 編集未経験でも大丈夫ですか?

種岡 まったく問題ないです! 熱意があれば、ノウハウは環境でしっかりカバーできます。

中村:僕もまったく問題ないと思っていますが、異業種からの転職だと、「言葉にして伝える力」があるといいかもしれません。著者を口説くにしても、編集部で何か意見を言うにしても、「その企画の何が面白いのか?」「なぜ売れるのか?」を言葉にして、伝える力が必要です。その力さえあれば必ず活躍できると思います。

田畑 いま、局内には昨年に入社した新人編集者が4人いますが、彼女たちのために作られた業務ポータルなどの仕組みや各編集部内の育成の方法論は、中途採用の方たちにも活かせるのではないかと感じています。それと、私が編集者になって感じたのは、本を読むことと、本を作ることは似ているようで、まったく別のことだということです。何かを「作る」ことに喜びを感じる人は書籍編集者に向いている気がするので、文章を書く、料理を作る、絵を描く、写真を撮る……なんでも良いのですが「作る」ことに関心のある人には楽しい仕事だと思います。

田中 第二編集部には異業種から転職してきた若手がいますが、その人を見ていて思ったのは、まったく違う職種だったとしても、これまでの仕事の経験が必ず本作りに役立つ、ということです。例えば、前の仕事で悔しい思いをした、素晴らしい上司がいた、新人時代にここが辛くて苦労した、といったビジネスパーソンとしての違和感、怒り、楽しさ、経験が、ビジネス書の企画に直接的に役立つことが多いです。

種岡 モヤモヤやイライラを溜め込んでいて、それを解消したい人には本当にいい仕事ですよね(笑)。

中村 本作りの知識は、1、2冊作ればだいたい身につきます。それよりも、「どんな人に何を書いてもらうのか」ということを自分で積極的に考え、そして行動する力が大切ですね。もちろん慎重に考える力も必要ですが、積極的に人に会いに行くのが好きな方は向いていると思います。

種岡 あと、シンプルに「ベストセラーを作りたい」という方も大歓迎です。もちろん部数がすべてではないですし、こつこつロングセラーを積み上げるスタイルや高価格帯の本で売上を作る方法もあるかと思いますが、編集者になる醍醐味として「大ヒットを作ること」はやっぱり魅力だろうなと考えています。

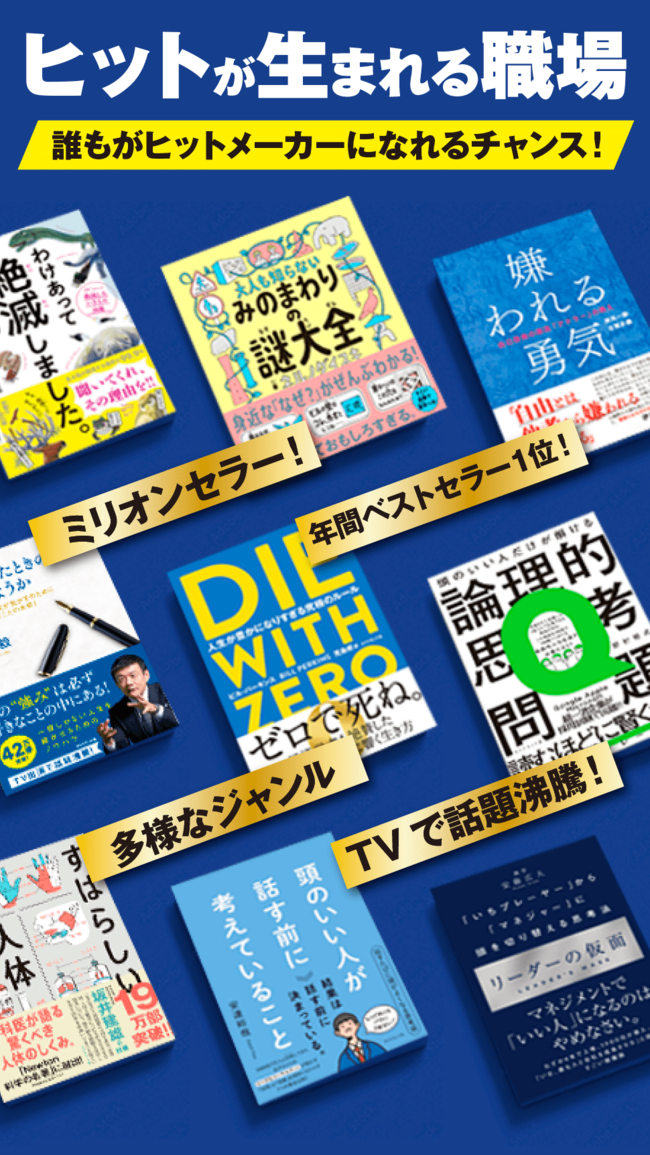

僕が入社して7年経ちますが、その間に、会社全体で50万部超えのヒットが10冊もあって、毎年1冊以上は出ています。それも誰か特定の編集者に偏っているわけではなく、第一、第二、第三、第四の全編集部から出ているんですよね。これは書籍編集局としてヒットが生まれる環境が整っている何よりの証拠だと思います。だから、せっかくこんな環境に身を置くのであれば、「シンプルにベストセラーを作りたい!」とまっすぐ思える人にも、ぜひ来てほしいですね。「売れたい!」ということがあまり公言できない会社もあると思うので、そうした思いを前面に出せるのがダイヤモンド社の強みだと最後に伝えておきたいです。

――ありがとうございました。みなさんの話から、ダイヤモンド社の雰囲気が伝わるといいですね。多くの方からのご応募を心よりお待ちしています。