「金がすべて」じゃなかった…Jリーガーや将棋チャンピオン、ファッション誌のモデルが投資銀行に集まるワケ

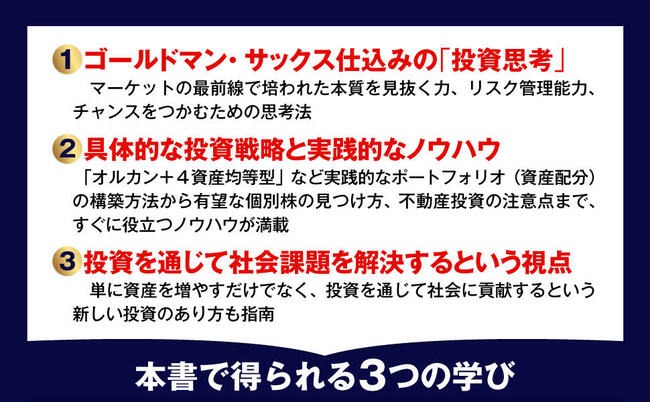

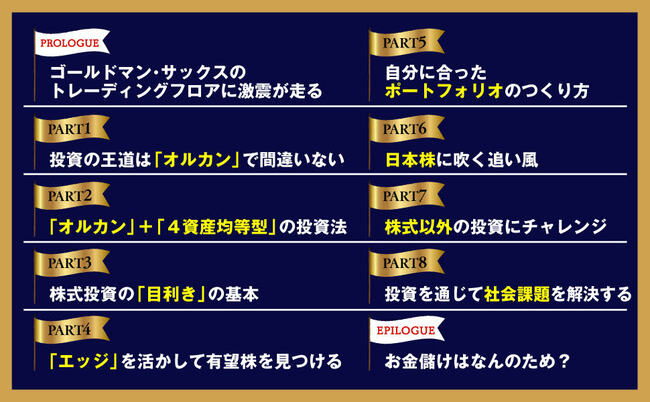

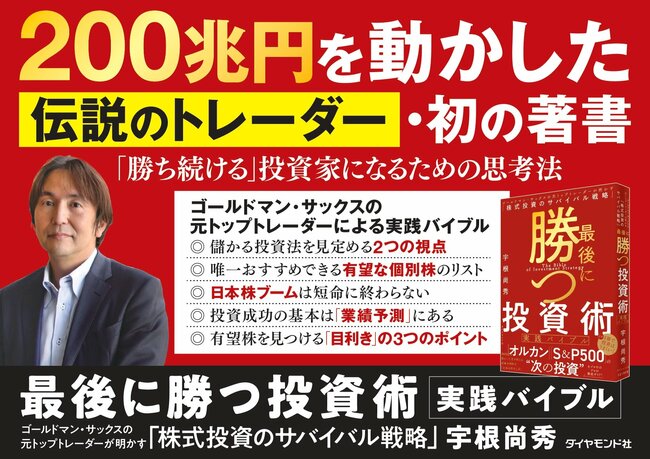

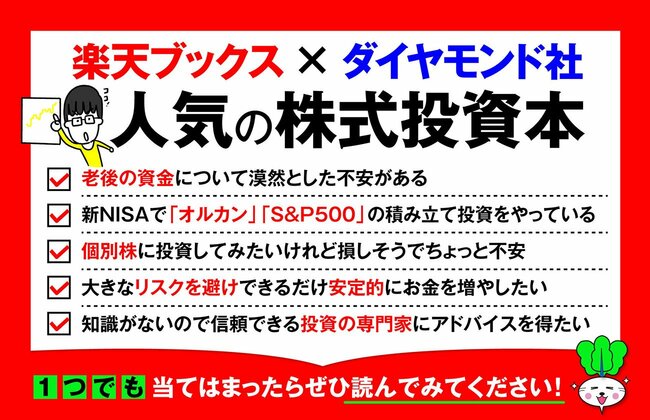

東京大学大学院卒業後、ゴールドマン・サックスに入社。30代にして上位数パーセントの幹部、マネージング・ディレクターに就任し、アジアのトレーディングチームを率い、巨額の利益を上げた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトップトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S&P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』(ダイヤモンド社)。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン+4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ(資産配分)の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、すぐに役立つノウハウが満載!

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「金がすべて」では語れない現場のリアル

「金がすべて」

外部の人からすると、ゴールドマン・サックス(GS)はそう見えるかもしれません。たしかにGSにいた若い時分の私は、「収益を上げる」という任務に魅了され、没頭していました。

ただ、私たちは金銭への欲求だけに突き動かされていたわけではなく、どちらかといえばスポーツに打ち込むのに近い感覚で仕事をしていました。

シンプルに「株式投資という競技ルールのなかで勝つ」ということに、全力を尽くしていたのです。

「勝てば正義」の世界で求められる多様な強み

お金を稼ぐというのは、ある種の「総合格闘技」であり、ルールさえ守れば勝ち方は人それぞれです。

理論を突き詰めて投資のチャンスをつかむ人、人間力や営業力を活かしてお客様から巨額の資金を預けてもらう人、システムを構築して効率的に投資処理をする人、とにかく運がいい人――など、それぞれのエッジ(強み)を活かすことができます。

東大総代からJリーガー、モデルまで――集った異才たち

私たちのトレーディングフロアには、東大卒業生総代、世界最高峰のヨットレース・アメリカズカップの船の設計者、アメフト部の主将、Jリーガー、将棋の学生チャンピオン、学生テニスチャンピオン、有名ファッション誌のモデルなど、学歴以外に過去になんらかの勲章を持つ人たちがゴロゴロいました。

共通していたのは「限界までやってみたい」という欲求

そんな多彩な人材には、ある共通点がありました。それは、自分の力でどこまでできるか試すのを望んでいたことです。

異なる才能を持った人が、「お金を稼ぐ」というシンプルなルールの下で、その数値を最大化すべく競い合う……そんな、資本主義を凝縮したような環境で戦い続けていたのです。

現場から見た「マネーゲーム批判」への本音

GSなどの投資銀行の業務は、ときに「マネーゲーム」「強欲な資本主義」を具現化する存在として批判を受けることがあります。

大局的には、その批判は正しいかもしれない、という反省もあります。しかし、現場に身を置いていた私自身の感覚とは、やや異なります。

理系男子が魅せられた「統計」と「マーケット」

もともとGSに入る前の私は、研究が楽しくて仕方がない“理系男子”でした。

GSに就職したのは、最初に内定をくれて、自分の専門である「統計」の知識を活かせると思ったからでしたが、内心では3年くらいで大学の研究室に戻るという思惑がありました。

3年で戻るはずが、いつしか15年に……トレーディングの奥深さ

ところが、金融のトレーディングという仕事は、私が想像していた以上に奥深いものでした。

入社して3年がたつ頃には、もはや引き返せないほどに仕事にのめり込むことになります。そうして、結果として15年にわたってGSに在籍することになりました。

「結果がすべて」の環境で生き残るということ

私が就職した頃のGSは、「収益を上げる者には青天井に給料を払うが、収益を上げられないなら退場せよ」という単純明快な社風でした。

そうしたなかで私が退場を迫られず、15年にわたって仕事を続けられたことは幸運だったと思います。

チームとして高収益を継続できたため、退場を余儀なくされるチームメンバーもほとんどいませんでした。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。