「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

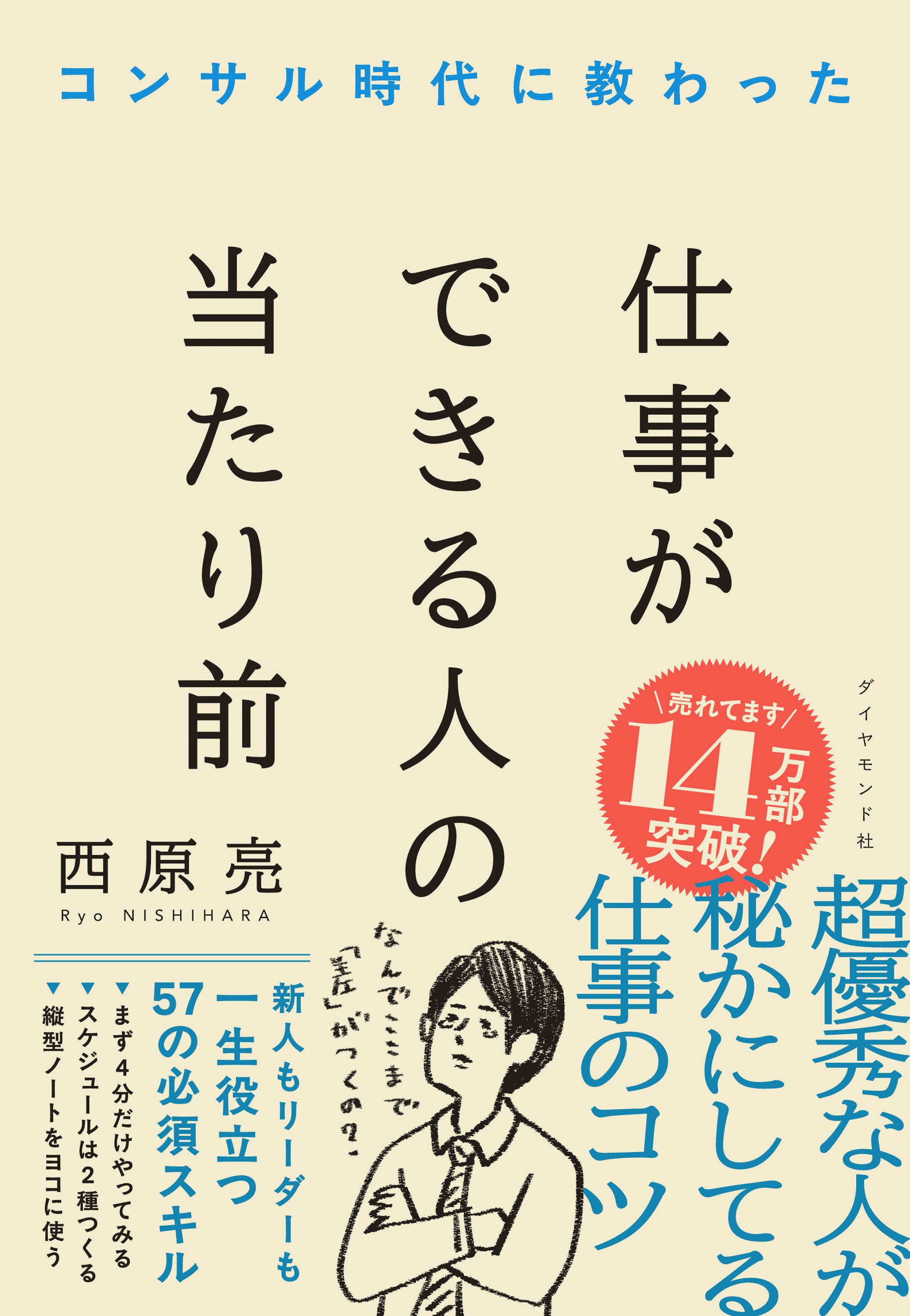

ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

理由を聞くのではなく「仮説」を提示する

7月から10月にかけては離職率が高いとよく言われています。

人が辞めていくということは、必ず何かしらの原因があるはずです。

そこで大事なことは、離職者が出たことを企業が変わるきっかけと捉えて欲しいということです。

人が辞めるには理由があります。しかし、その原因を無視して、「最近の若者は根性がない」と一蹴してしまう人もいます。

これは非常に危険な考え方です。

なぜなら、辞める原因が確実に存在しているうえ、辞める人が一人ではなく複数に及ぶ場合は、企業にとって深刻な問題が潜んでいる可能性が高いからです。

こうした状況こそ、企業が原因を特定し、自らを見直す絶好の機会なのです。

自分たちが生まれ変わるチャンスと捉えられなければ、

将来的に企業としての出口は見えてこなくなるでしょう。

会社のトップが「お前らは全然ダメだ、やる気がない」と発言する場合、これは「他責」、つまり原因を外に求めている状態です。

一方、「自責」とは、責任を自らの内側に見出し、「うちに原因がある」と考える姿勢を指します。

経営者がどちらのスタンスを持つかによって、その企業の未来は大きく左右されます。

ではどう離職の原因を特定すればいいでしょうか?

果たして離職者に原因をヒアリングして本当の答えを回答してくれるでしょうか?

ー 答えはNOです。

これは私の主観ですが、離職の真の原因をきちんと伝えて辞めていく人はほとんどいない。

そもそも伝えてくれないのである、というスタンスに立つことです。

ではどうすればいいか?

企業として今の会社に問題があるはずだという「自責」のスタンスに立ち、洗い出す他ないのです。

たとえば、従業員が大量に辞めてしまう背景には、「評価指標が曖昧だった」「給与が上がらなかった」「パワハラがあった」といった具体的な問題が潜んでいるかもしれません。

こうした会社としての原因を仮説として持ち、現在従事している従業員に問いかけ調査することが大事なのです。

「何かあったらなんでも言って」と伝えて、答えられる人はそうそういません。

だからこそ仮説(これを当社は直すべきでは)を提示して、問題を炙り出すことが大事になります。

離職の増加を「チャンス」として捉えるか、単なる「損失」として片付けてしまうかによって、企業の行く末は大きく異なります。

ですから、皆さんもその会社の風土をよく観察し、どのようなスタンスで物事に向き合っているのかを見極めることが大切です。

(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏が特別に書き下ろしたものです)