「頑張っているのに、結果がついてこない」「必死に仕事をしても締め切りに間に合わない」同僚は次々と仕事を片付け、成果を出し、上司にも信頼されているのに、「なんでこんなに差がつくんだ……」と自信を失ったとき、どうすればいいのでしょうか?

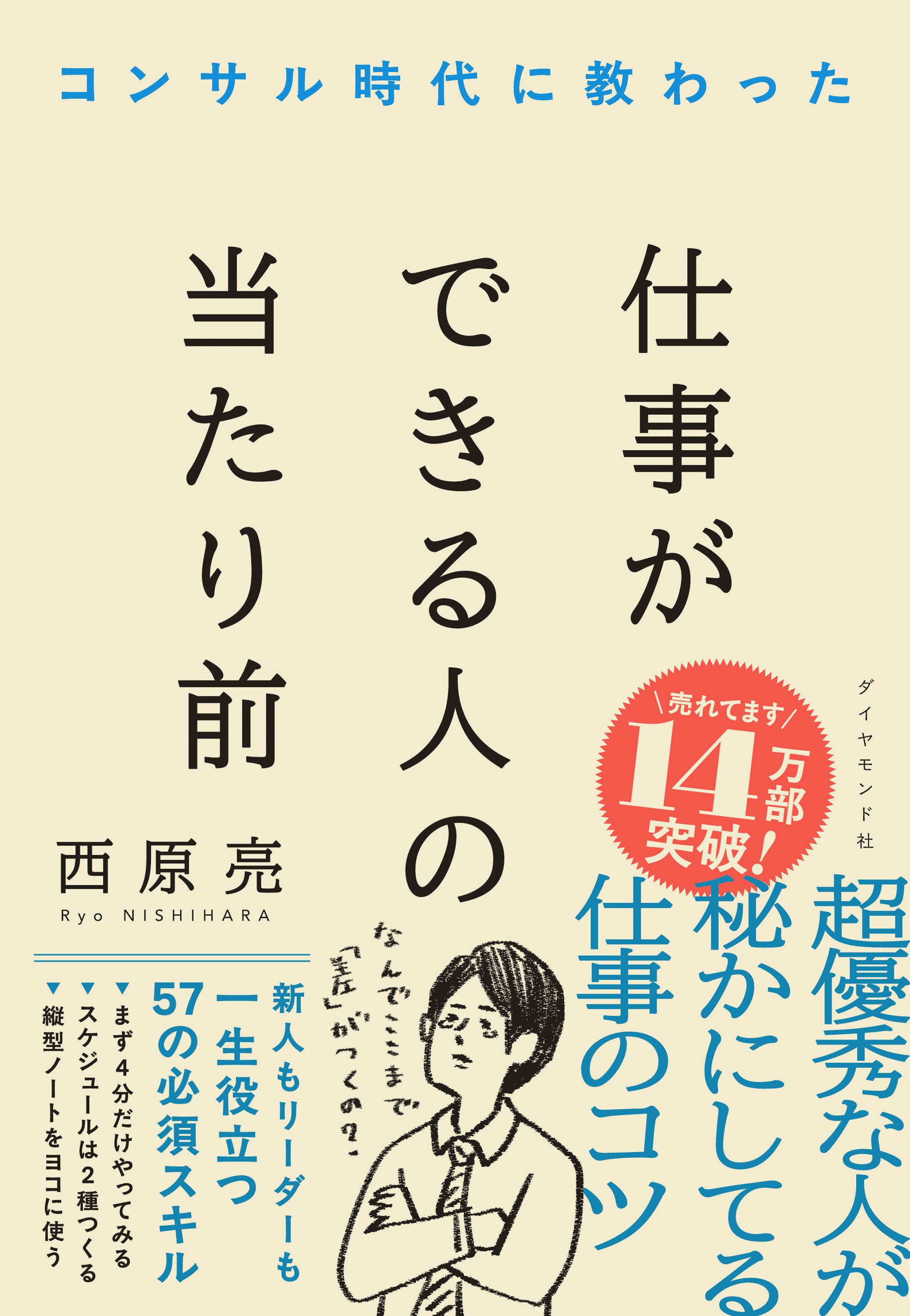

ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている仕事のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

なぜ「管理職になりたくない」と思うのか

まさに、現在の日本社会が抱える大きな課題の一つとして、「部下が昇進を望まない」という現象があります。

最近では、「マネージャーになりたくない」「マネジメント層になりたくない」と言って転職してしまう人の話を、ニュースなどでもよく見かけるのではないでしょうか。

例えば、「自分は一生プレイヤーでいい」「責任を持ちたくない」と考える人が多く見られます。

かつては、「お金が欲しい」「どんどんステップアップして成長したい」「承認欲求を満たしたい」といった思いが、社会全体である種の正解として捉えられていました。

しかし、令和の今の時代では、それが必ずしも当てはまらなくなっています。

では、このような状況の根本的な原因は何なのか。

私なりに考えたところ、「上司の仕事が部下にシェアされていない」ことが挙げられると思うのです。

上司は、部下がどのような仕事をしているのか、例えばAさんが今日お客様先に訪問して営業活動をしたり、事務作業を行っているということまで把握しています。

そして、「こういうことが課題だよね」と理解している。

しかし、部下の側からすると、上司が本質的にどのような仕事をしていて、何が楽しくて、何が苦しいのかまでは分かっていません。

実際、「上司の仕事とはこういうものです」と部下に対して共有している人はほとんどいません。

ここにギャップが生まれているのです。

そのため、部下から見ると、「上司っていつも責任が重そう」「板挟みで大変そう」といった場面しか見えていない。

それゆえに、結果として「昇進したくない」と感じてしまうわけです。

もちろん、評価制度や報酬面などの要因もあるでしょうが、大部分は「上司の仕事の本質が共有されていない」ことにあると思います。

さらに、飲み会の機会が減っていることも影響しているでしょう。

こうした非公式な場が減ることで、上司と部下の関係性や相互理解が希薄になっているのです。

だからこそ、企業が今後取り組むべきこととして、部下の仕事を「見える化」することも大切ですが、それ以上に上司の仕事も「見える化」しなければなりません。

具体的には、上司がどのような思いを持ち、どのような熱量で業務に取り組んでいるのかを、月に一度でも部下にシェアする機会を設けると良いでしょう。

そうすることで、部下たちも「なるほど、こういうところが面白いんだ」と理解でき、「自分も昇進を目指してみよう」と思えるようになるかもしれません。

ぜひ、令和の時代の新しい処方箋として、こうした取り組みを実践してみてください。

今は「よくわからないけど、なんだか辛そう」といったイメージだけで昇進を避けてしまう人が多いのが実情です。

昇進して部長になったときに、「何が良かったのか」という話を誰も聞いたことがない、というのが現実ではないでしょうか。

特に大企業や上場企業のような大きな組織であればあるほど、その傾向は強いと思います。

だからこそ、「私は部長になって、こういうことが良かった」といった経験を、組織内でしっかりと共有する文化をつくることが非常に重要だと考えています。

(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏が特別に書き下ろしたものです)