オフィスや家庭に当たり前のように存在する、シヤチハタのはんこやスタンプ。身近な商品ですが、同社が100年の歴史の中で自己否定と挑戦を繰り返してきた「イノベーション企業」であることは、あまり知られていないかもしれません。その原動力は「このままでは事業がなくなるのではないか」という強い危機感だったといいます。今回は、シヤチハタ株式会社代表取締役社長の舟橋正剛氏に、危機感を行動へと転換し、新たな価値を創造し続ける100年企業の経営哲学について聞きました。(書籍オンライン編集部)

※本記事は、2025年5月13日に開催したマーケティングの本質を学ぶコミュニティ「マーケリアルサロン」のトークイベント「シヤチハタ 危機感を行動に落とし込む100年企業の経営 ~第二の創業期も挑戦し続ける企業へ~」の内容をダイジェストでまとめたものです。

競合に発売されたら困る商品を作ってきた

シヤチハタ=はんこメーカーというイメージが強いかもしれませんが、実は最終商品のはんこを作っているだけではありません。真の強みは、インキを保持し、紙に適量を転写できる特殊なゴム(ポーラス体)や、そのためのインキといった素材を自社で開発している点にあります。ホルダーの金型から成形まで自社で行い、それらを組み合わせてお客様に「しるしの価値」を提供するビジネスモデルなのです。インキやゴム、樹脂などがそれぞれ単独のビジネスとしても引き合いをいただいています。

舟橋正剛さん

舟橋正剛さんシヤチハタ株式会社 代表取締役社長

1965年愛知県名古屋市出身。米リンチバーグ大経営大学院修士課程修了後、広告代理店に入社。主に企業のプロモーションを担当した後、1997年シヤチハタに入社。経営企画やマーケティング部門を経験後、常務、副社長を経て、2006年から現職。従来のプロダクトの枠にとどまらない商品や、デジタル関連サービス、素材ビジネスまでジャンルにとらわれない「しるしの価値」を追求する。

*舟橋社長の背景に映っているのは100周年記念ロゴ。

当社の歴史を俯瞰すると、常に自己否定を繰り返してきました。1925年の創業は、使うたびにインキを補充しなくても乾かない「万年スタンプ台」の発明からでした(図1の上)。

しかし創業者は、日本の高度経済成長期に「スタンプ台とゴム印の2つを使う手間は時代に合わなくなる」という危機感を抱きます。そして、自社の主力商品だったスタンプ台を不要にしてしまう、企業需要を狙ったインキ浸透印「Xスタンパー」を1965年に開発しました(図1の下)。これはまさに、自社商品とのカニバリゼーションを恐れない挑戦でした。

図1:創業時の主力商品「万年スタンプ台」と、その後開発したXスタンパー(資料はすべて舟橋社長講演時の投影資料より引用)

図1:創業時の主力商品「万年スタンプ台」と、その後開発したXスタンパー(資料はすべて舟橋社長講演時の投影資料より引用)

次に大きな転機が訪れたのは1990年代、Windows95の登場です。企業内で紙の書類に押印して承認を得るという決裁のワークフローが、いずれパソコンに取って代わられるだろうと予測されました。紙が本当になくなってパソコンにすべてが変わってしまったら、私たちの商売の生命線が絶たれてしまう。その危機感から、まだ社内にITに長けた人材もいない中、1995年には電子決裁システムの開発に着手したのです。ITの知見もなく、(アスキー創業者の)西和彦さんに教えを請いながら一歩一歩つくっていきました。

図2:主力商品とのカニバリを恐れず、ゼロからつくった電子決裁システム

図2:主力商品とのカニバリを恐れず、ゼロからつくった電子決裁システム

このように、スタンプ台からXスタンパーへ、そして物理的なスタンプから電子印鑑へ。私たちは常に「自分たちの競合がこんな商品やサービスを始めたら困る」というものを、自ら手掛けてきた歴史があります。面白いことに、スタンプ台もXスタンパーも、そして電子決裁サービスも、それぞれが少しずつ形を変えながら今も共存しています。危機感を起点とした挑戦が、結果的に事業のポートフォリオを広げてきたのです。

強烈な逆風だったコロナ禍が、新規事業の追い風に

1995年に開発を始めた電子決裁サービスは、まさに「いつか来る未来」への投資でした。先ほどもお話ししたとおり、IT企業ではない私たちが手探りで一歩一歩開発を進め、OSやデバイスの変化にも対応し続けました。しかし、開発費はかさむ一方で、売上は25年もの間、年間1億円を少し超える程度。事業としては大変苦しい時期が長く続きました。それでも、いつか必ずこの事業が花開くと信じ、やめずに続けてきたのです。

その粘り強さが報われたのが、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大でした。「はんこを押すために出社するのはナンセンス」という社会的な風潮が強まり、私たちのリアルなスタンプ事業にとっては強烈な逆風となりました。しかし、この逆風が、長年育ててきた電子決裁サービスにとっては追い風となったのです。

私たちは、当時すでにクラウドのサブスクリプションモデルに転換していたこの電子決裁サービスを、期間限定で無料開放し、さらに有名なタレントの方を起用したテレビCMも展開しました。この大きな決断によって認知度が飛躍的に高まり、事業は一気に成長軌道に乗りました。かつて年間1億円ほどだった売上は、現在では15億円弱にまで成長しています。

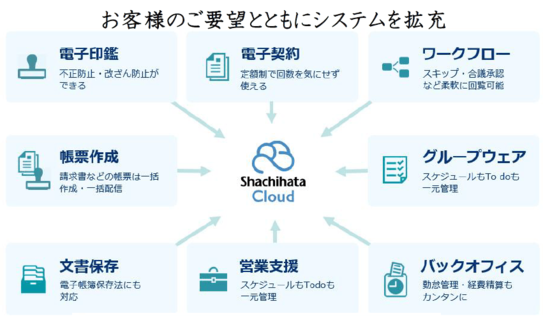

私たちが目指しているのは、巨大なIT企業と競合することではありません。日本の9割を占める中小企業様に寄り添い、「何からデジタル化していいかわからない」という悩みからお手伝いできるようなサービスです。だからこそ、電子認証だけでなく、お客様の声を伺いながら勤怠管理や経費精算、グループウェアといった機能を少しずつ追加してきました。その結果、お客様ごとにカスタマイズされたような利便性が生まれ、継続率は97%と非常に高い水準を維持できています。30年間の苦労が、ようやく事業の柱として認められる形になってきたと感じています。

図3:電子決裁サービスは、中小企業のお客様の要望に沿ってラインナップが拡大してきた

図3:電子決裁サービスは、中小企業のお客様の要望に沿ってラインナップが拡大してきた拡大画像表示

賛否両論を生むような商品が私たちには合っている

シヤチハタでは、「しるしの価値」を軸に、社員発でユニークな商品を開発してきています。例えば、建築現場の課題から生まれたのが、ボルトの締め作業を効率化するためのマーキングスタンプ「ボルトライン」です。従来は1本ずつ手書きで線を引いていた大変な作業を、スタンプでポンと押すだけで完結できるようにしました。油で汚れた工場など、過酷な現場の「困りごと」に、私たちのインキやスタンプの技術で応える。こうした産業向けの提案を強化しています。

2008年のリーマンショックでオフィス需要(BtoB)が急減したのを機に、一般消費者向け(BtoC)の市場にも本格的に取り組み始めており、こちらでも非常にユニークなアイデアを形にしています。その一つが、トイレの尿ハネ汚れを可視化するスプレー「ミエルモ」です。スプレーすると汚れている部分だけが青く残り、掃除すべき場所が一目瞭然になります。この商品は、社内でも賛否が分かれましたし、お客様の反応も「こんなの見たくない」という方と「こういうのを待っていた」という方に真っ二つに分かれました。

図4:「しるしの価値」を追求して柔軟に商品を拡大(ミエルモは現在販売されていません)

図4:「しるしの価値」を追求して柔軟に商品を拡大(ミエルモは現在販売されていません)

私は、こういう商品こそ、私たちのような企業には合っていると考えています。すべての人に受け入れられるマス向けの商品ではなく、一部の人には「いらない」と言われても、半数の人には「待っていました」と熱狂的に支持されるような商品。そうしたニッチなニーズに応えることで、新たな市場を切り拓いていけるのだと思います。

こうしたユニークなアイデアは、どこから生まれてくるのか。その多くは、社員のアイデアです。私たちは、社員が自由に発想できる土壌を大切にしています。

そのための仕組みの一つが、25年近く続けている「シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション(SNDC)」です。プロ・アマ問わず「しるし」をテーマにしたアイデアを募集し、受賞作品は原則商品化を目指します。このコンペを通じて、社内に新しい発想の種が蒔かれ続けています。

また、営業担当と開発担当が一緒になってお客様の現場に足を運ぶように努めています。現場で直接お困りごとを聞き、「私たちの技術ならこんな解決策を提案できるのではないか」と考える。素材から自社で開発しているからこそ、提案の幅が広がるのです。

今年迎えた創業100周年も、社員が主役です。「さあ、もうひと旗。シヤチハタ100周年。」というスローガンも、記念ロゴも社員が考えてくれました。記念行事も、従来のお客様をお招きする形式から、社員とその家族が楽しめるイベントへと大きく舵を切りました。これも、若い社員たちが手挙げ方式のプロジェクトで企画してくれたものです。作った本人たちが「なかなかいいですよね」と自画自賛しているのを聞くと、私も「本当にいいな」と思います。

私たちは今、「第二の創業期」にあると認識しています。環境が大きく変わり、既存事業だけでは生き残れないという危機感は全社員が共有しています。不安な面もありますが、それ以上に、自分たちの手で次の100年を作っていくという大きなやりがいを感じています。これからもアナログでもデジタルでも、「しるしの価値」を追求し、挑戦を続けていきたいと思います。