大航海時代を「1枚の地図」で学ぶ! スペインvsポルトガルの航路バトル

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

大航海時代を「1枚の地図」で読み解く!

本日はヨーロッパから見た大航海時代(大交易時代)に焦点を当ててお話しします。

大航海時代に真っ先に乗り出したのは、ポルトガルとスペインです。

両国ともイベリア半島というヨーロッパの西端に位置し、また長年にわたりレコンキスタ(半島再征服運動)という異教徒との戦い(=十字軍の一環)を続けていました。立地の問題でヨーロッパにおける領土の拡大の余地はなく、また国家統合のためにも外的な要因に訴える必要から、文字通り大海原へ漕ぎ出すのです。

さて、外洋に乗り出そうというポルトガルとスペインですが、終着点すなわちゴールがあります。それが、モルッカ諸島です。

東南アジア、現在のインドネシア東部のマルク州および北マルク州にあたるこの島々は、古くから香辛料の一大産地として知られました。なかでもナツメグやクローブ(丁子)は、当時ここでしか入手できませんでした。このためモルッカ諸島はヨーロッパからは「香料諸島」とも呼ばれ、ここを目的地に航海が始まるのです。

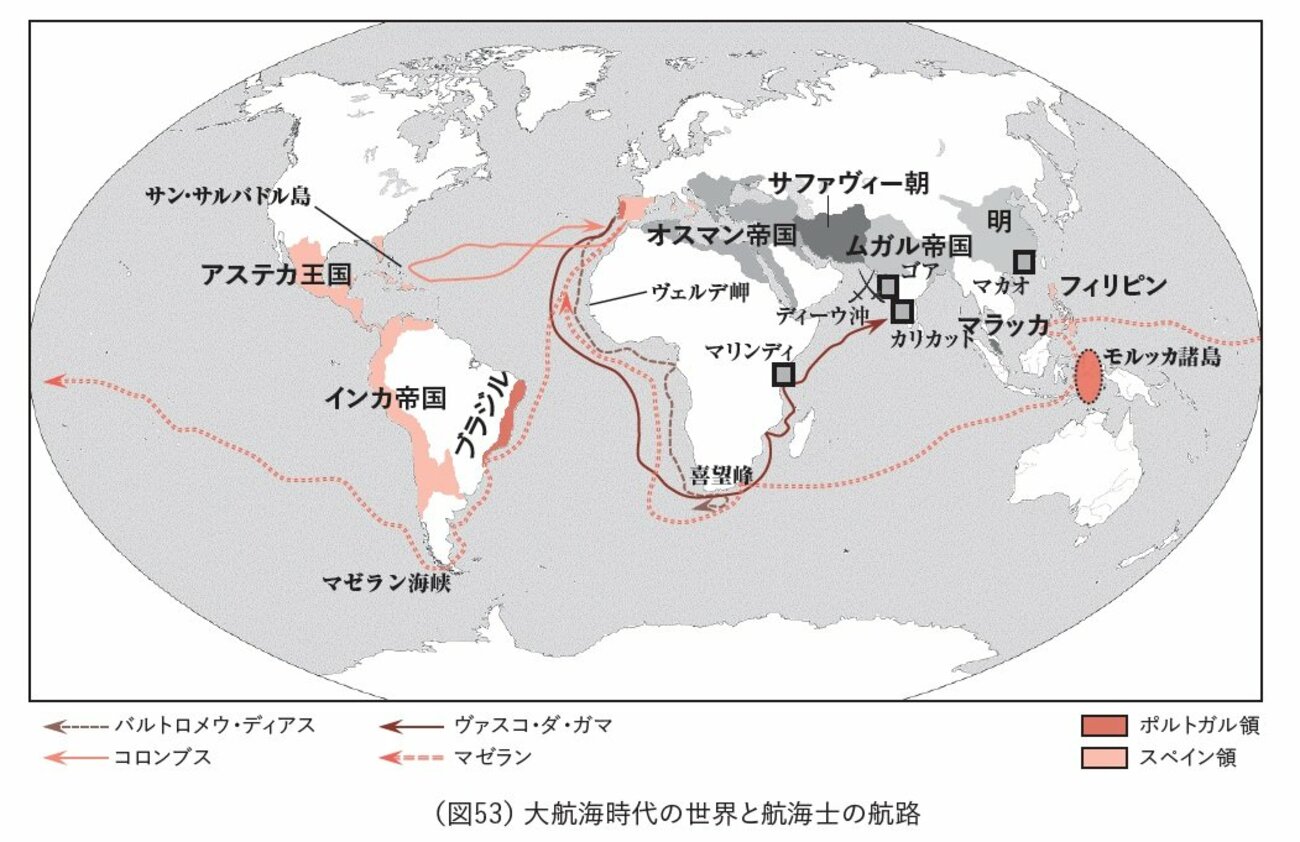

ではどのようにしてモルッカ諸島に向かうか? 下図(図53)で見ていきましょう。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

まず、比較的早い時期から航海事業に乗り出したポルトガルは東回り、すなわちアフリカを回ってインドを経由し辿ろうとします。ポルトガルでは「航海王子」と呼ばれた王族のエンリケ(1394~1460)が、航海技術の研究や航海士の育成などを支援し、この事業が歴代の国王に継承されます。1488年にはバルトロメウ・ディアスがアフリカ最南端に到達し、まもなくここは「喜望峰」と通称されます。

さらに、1498年には、ヴァスコ・ダ・ガマが南インドの港市カリカット(コーリコード)に到達し、インド航路を確立します。しかし、ヴァスコ・ダ・ガマのインド到達はゴールではありません。さらにその先の香辛料の産地にまで、ポルトガルは向かおうとします。しかし、カリカットの君主(ザモリンと呼称)やマムルーク朝といったイスラーム王朝は、インド洋貿易へのポルトガルの参入を歓迎せず、瞬く間に戦闘になります。

1509年にインド西岸のディーウ沖海戦でポルトガルがマムルーク朝やカリカットとの連合軍に勝利したことで、インド洋貿易に大きく食い込むことになります。そして1511年には、東南アジアの交通の中心マラッカを征服し、翌12年についにモルッカ諸島に到達し、ポルトガルがここを占領するのです。

一方、スペインはポルトガルと正反対、すなわち西回りでのモルッカ諸島到達を試みます。ヴァスコ・ダ・ガマのカリカット到達より6年早い1492年、スペインの支援を受けたジェノヴァ人航海士コロンブス(コロン)が、西インド諸島のサン・サルバドル島に到達します。

コロンブスはその後の航海で、さらに周辺の島々や南米の沿岸も探索しますが、彼は自身が到達した地をアジアと信じて疑わず、生涯にわたり「インディアス」と称し続けました。後にフィレンツェ出身の航海士アメリゴ・ヴェスプッチの調査により、コロンブスの到達地はアジアではなく「新大陸」であると発覚します。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)