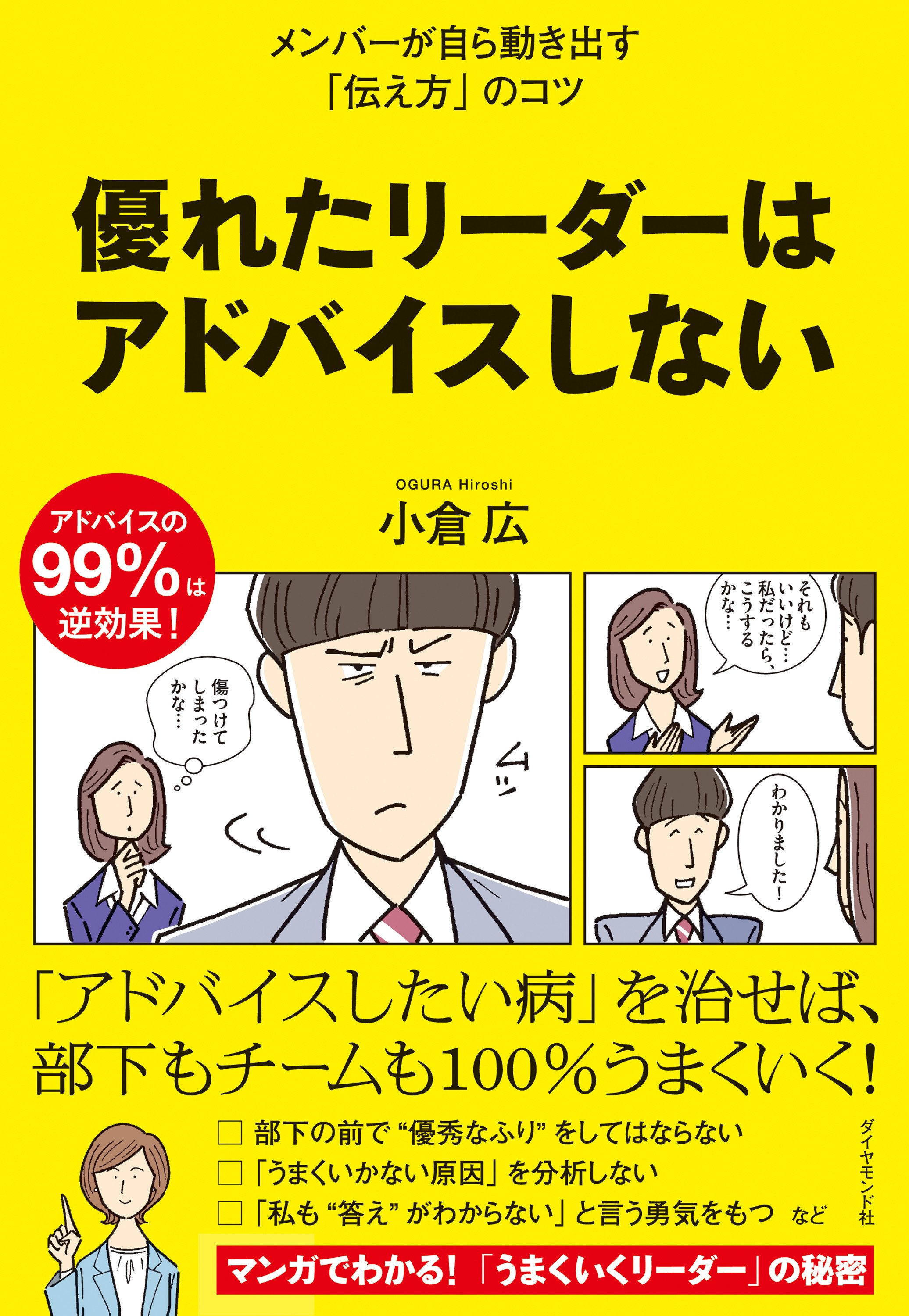

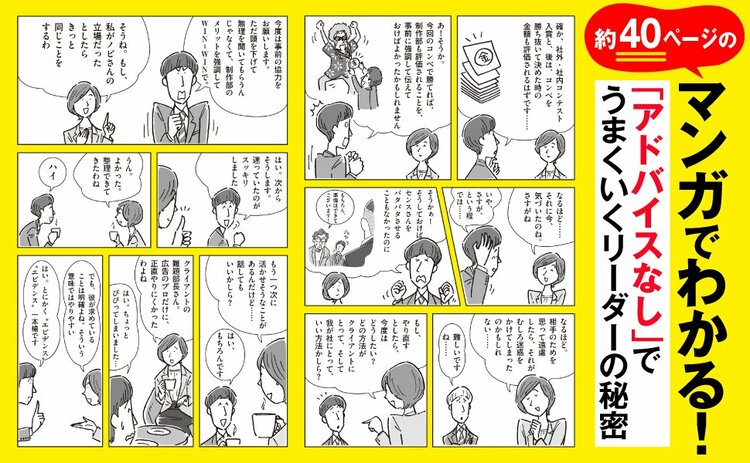

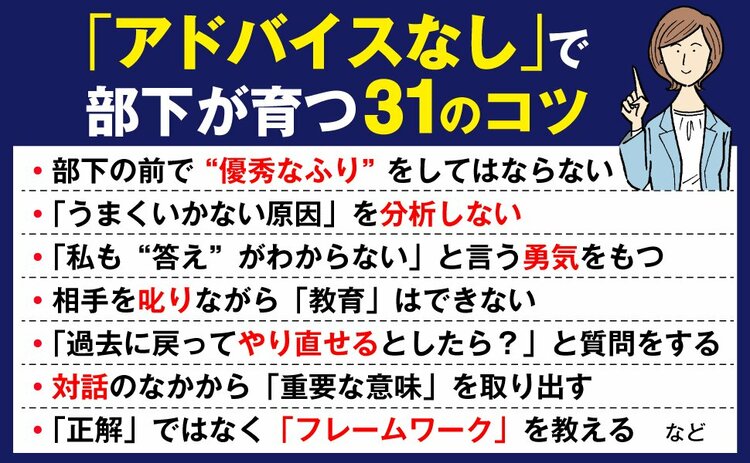

どうやって部下とチームを育てればいいのか? 多くのリーダー・管理職が悩んでいます。その悩みを受け止めてきた企業研修講師の小倉広氏は、「どんなに丁寧なアドバイスも、部下否定にすぎない」と、その原因を指摘。そのうえで、心理学・カウンセリングの知見を踏まえながら、部下の自発的な成長を促すコミュニケーション・スキルを解説したのが、『優れたリーダーはアドバイスしない』(ダイヤモンド社)という書籍です。本連載では、同書から抜粋・編集しながら、部下と向き合うときに、上司に求められる振る舞いについて考えていきます。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

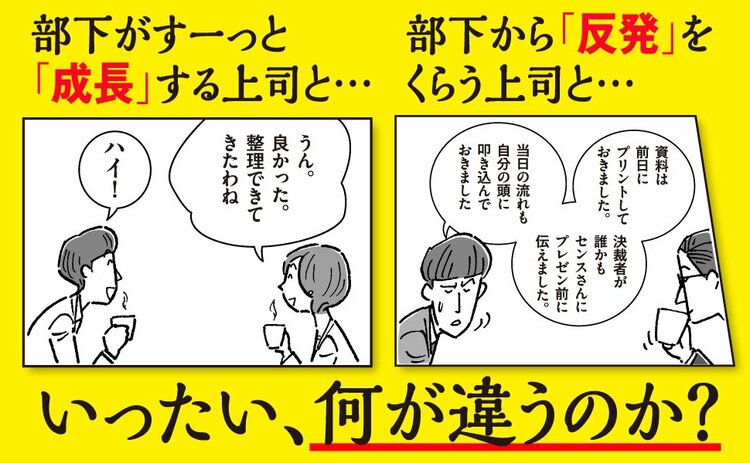

部下が明らかに「間違ったこと」をしたとき、どうするか?

部下の「問題」をストレートに指摘する、「問題指摘型アプローチ」には効果がない――。

私は、そう確信しています。

なぜなら、「問題点」を厳しく指摘された部下は、マイナス感情を強く刺激され、「理性」を使って学習することができなくなってしまうからです。それに、「そのやり方は間違っている。こうやるべきだ」などと、上司が「自分の正解」を押しつけてしまうと、部下の「主体性」や「自律性」を大きく損ねてしまいます。

だから、部下に対して怒りをぶつけるのは論外としても、部下の「問題」を指摘するのも避けるべきであり、部下と共に「正解」を創り出すことを意識しなけれならないのです。

しかし、このような話をすると、必ずと言っていいほど尋ねられることがあります。

「部下が明らかに間違ったことをしたときには、どうしたらいいのか?」

ごもっともな質問です。

部下が明らかに間違った判断・行動をしたときには、なるべくはやくその「間違い」を修正しなければなりません。そうしなければ、組織にダメージを与えることになりかねませんし、部下本人が傷つくことにもなりかねません。

部下の「間違い」を指摘する前に、「セルフ・チェック」をする

このような場合、真っ先にしていただきたいのは、上司が「自分は“ノット・ノーイング(Not Knowing)”のスタンスに立てているだろうか?」というセルフ・チェックをすることです。つまり、「自分は部下のことを何も知らない」「自分が正解を知っているわけではない」という大前提を再確認してほしいのです。

「もしかして、自分は無意識に自分が正しいと思い込んでいるのではないだろうか?」「治療者が患者を見下ろすような、上下・優劣のポジションでいないだろうか?」「山の頂上に立ったまま、山のふもと・登山道の入り口に立っている部下を見下ろしてはいないだろうか?」と自分を疑ってみるのです。

それに続けて、「自分が考える“正解”が、自分自身に最適化された“正解”になっていないか?」というセルフ・チェックもしてください。

「こうすべきだ」と考えている「正解」が、自分独自の「能力」「経験」「性格」「人間関係のつくり方」などに最適化されたものであれば、部下にとっては実行困難・実行不可能な「指示・命令」にしかなりません。

いま考えなければならないのは、上司にとっての「正解」ではなく、部下の「能力」「経験」「性格」「人間関係のつくり方」などに最適化された「正解」です。

上司に最適化された「正解」を部下に押しつけてはならないのです。

「行動修正」を求めるときは、「控えめに提案する」のが正解

これらふたつのセルフ・チェックを経たうえで、それでも、部下に「間違い」を気づかせ、「方向転換」「行動修正」を求める必要があると判断した場合には、どうすればいいのでしょうか?

ここでのキーワードは、「控えめに」ということと、「提案する」ということです。

上司が育成しなければならないのは、“上司のいいなりになるロボット”としての部下ではありません。

あくまでも、自分の頭で考え、自分でリスクテイクをして、自分で意思決定をして、最後までやり遂げる部下です。

そのためには、部下の「主体性」を徹底的に尊重することが欠かせません。

だから、上司は「控えめ」でなければなりません。

部下の行動に「問題」があるからといって、上司が主体になって業務を仕切るようなことをしてしまうと、部下の「主体性」を決定的に損ねてしまうでしょう。

また、部下に対して「こうした方がいい」「こうすべきだ」などと、「教示」するのも避けなければなりません。

それでは、部下の「自己決定権」を奪うことになってしまうからです。

「こうした方がいい」という「教示」ではなく、「こういう方法もあるのでは?」といった「提案」でなくてはならないのです。

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。