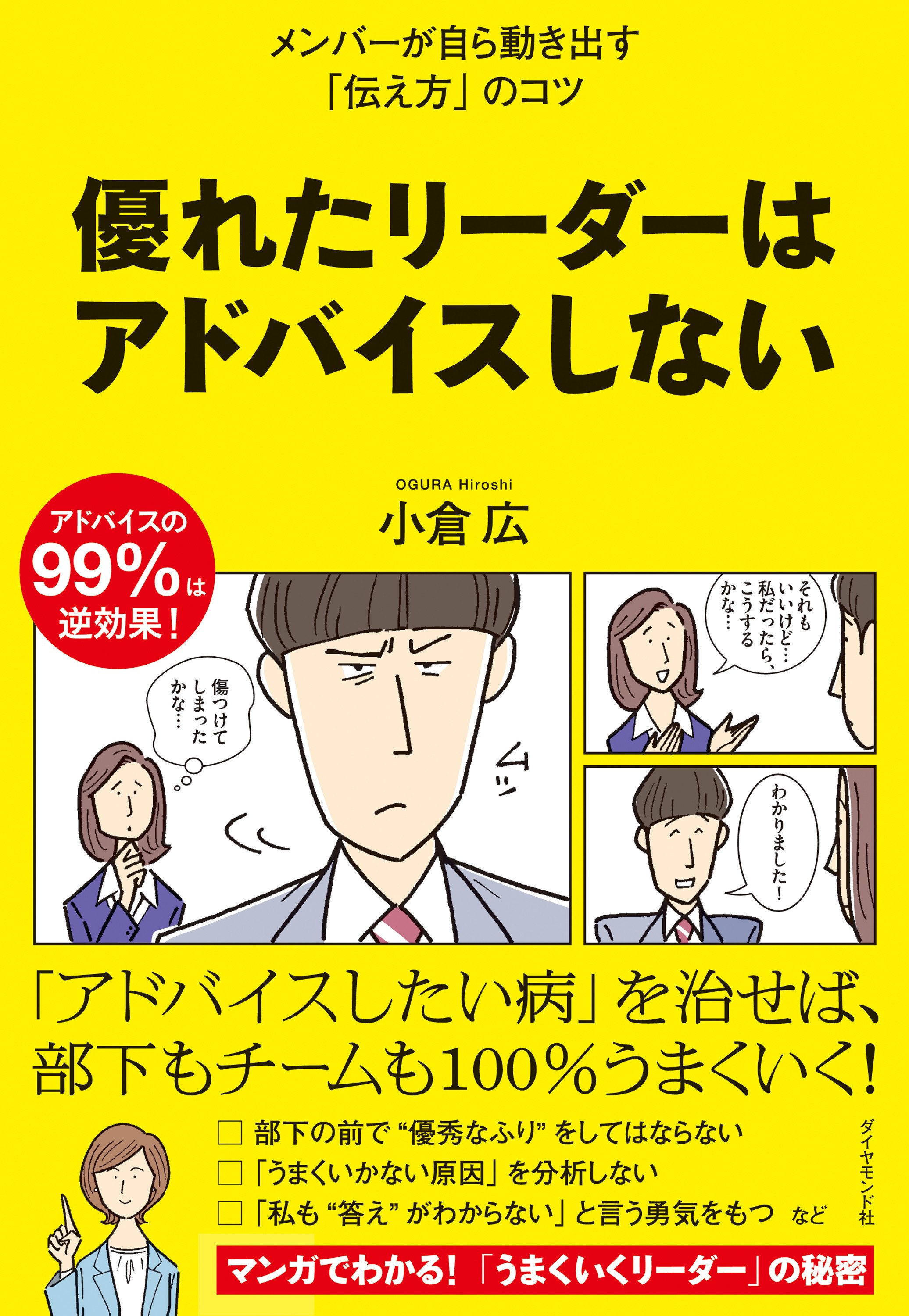

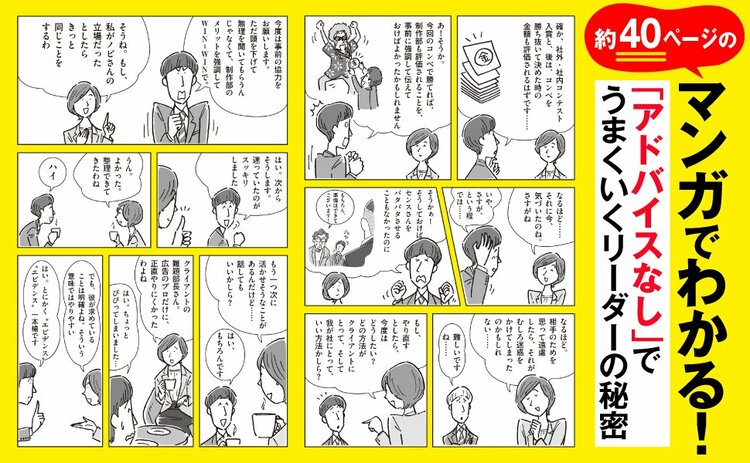

どうやって部下とチームを育てればいいのか? 多くのリーダー・管理職が悩んでいます。パワハラのそしりを受けないように、そして、部下の主体性を損ねるリスクを避けるために、一方的に「指示・教示」するスタイルを避ける傾向が強まっています。そして、言葉を選び、トーンに配慮し、そっと「アドバイス」するスタイルを採用する人が増えていますが、それも思ったような効果を得られず悩んでいるのです。そんな管理職の悩みを受け止めてきた企業研修講師の小倉広氏は、「どんなに丁寧なアドバイスも、部下否定にすぎない」と、その原因を指摘。そのうえで、心理学・カウンセリングの知見を踏まえながら、部下の自発的な成長を促すコミュニケーション・スキルを解説したのが、『優れたリーダーはアドバイスしない』(ダイヤモンド社)という書籍です。本連載では、同書から抜粋・編集しながら、「アドバイス」することなく、部下とチームを成長へと導くマネジメント手法を紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

人間は、話しながら、「言いたかったこと」を理解する

「体験過程」という言葉をご存じでしょうか?

これは、哲学者であり現代カウンセリングの基礎を築いた偉人カール・ロジャーズの研究パートナーであったユージン・ジェンドリンが、哲学者ディルタイの考え方にヒントを得て提唱した理論です。

通常、僕たちは、「体験→理解(気づき)→表現」という順番でコミュニケーションをしていると思っています。

つまり、僕たちは何かを「体験」したことによって、何かを「理解(気づき)」し、それを「表現」しているということです。言い方を換えると、表現する「言葉の意味」は、僕たちのなかに「すでにあり」、それが発露されるのが「表現」であるという考え方です。

しかし、ジェンドリンは「そうではない」と考えました。

それが「体験過程」、すなわち僕たち人間は「体験→表現→理解(気づき)」という順番でコミュニケーションをしていることを発見したのです。

人は、「体験」をした段階では、まだその「体験」がもつ「意味」や、「体験」がもたらした「気づき」を理解できてはいません。そして、考えがまとまっていないまま、言葉にならない何か(フェルトセンス)を言葉で表現するのです。

そして、言葉にしながら、だんだんと自分が言いたかったことに自分自身で気づいていく。ジェンドリンは、その気づきの瞬間を「フェルトシフト」と呼び、そのプロセス全体を「体験過程」と呼んだのです。

「フェルトセンス」という言葉は耳慣れないかもしれません。

たとえば、何か気がかりなことがある状況において、僕たちはうまく言葉にできないような「感覚」を覚えますね?

それは「胃がずーんと重いような感覚」として表現されるかもしれませんし、「背中がぞわぞわとする感じ」と言う人もいるでしょうし、「通りの角から魔女にのぞき込まれているような感じ」や「砂時計の砂がもうすぐ落ち切ってしまいそうな感じ」などメタファー(比喩)として表現されることもあるでしょう。このように表現された「感覚」をフェルトセンスと呼ぶのです。

そして、対話をするなかで、相手の口からフェルトセンスが出てきたら、「それって、○○を××するときのような感じなのでしょうか?」などと相手の表現を響かせるように問いかけると、先ほど出てきた「フェルトセンスの言葉」が新たに更新されます。それを繰り返しているうちに、ふっとその正体がわかる瞬間が訪れるのです。

たとえば、こんなふうに……。

「そうか。砂時計のように残り時間をサラサラと心のなかでカウントダウンして(フェルトセンス)、焦っている(感情)、いや心配している(感情の更新)、……違う。砂が落ち切ってしまう寂しさ(感情の更新)……。そう、これだ。あー、『人生、残り少ない』という老いを感じて、寂しくなっていたのか! そうか、うん。そうだ。そうだったのか……」

人間は「話し」ながら、「理解」を創造している

これは、私たちの実感にも合致するのではないでしょうか?

たしかに私たちは、何かを「体験」したあと、頭のなかがモヤモヤした状態で話し始め、自分のなかでまとまっていない何かを言葉で表現しようとするなかで、「あー、そう、そう! 私が言いたかったのはそういうこと!」と、だんだんと自分が体験したことの「意味」や「言いたかったこと」に自分自身で気づいていくのです。

このことを理解しておくことは、部下を育成・指導するといった場面でもきわめて重要です。

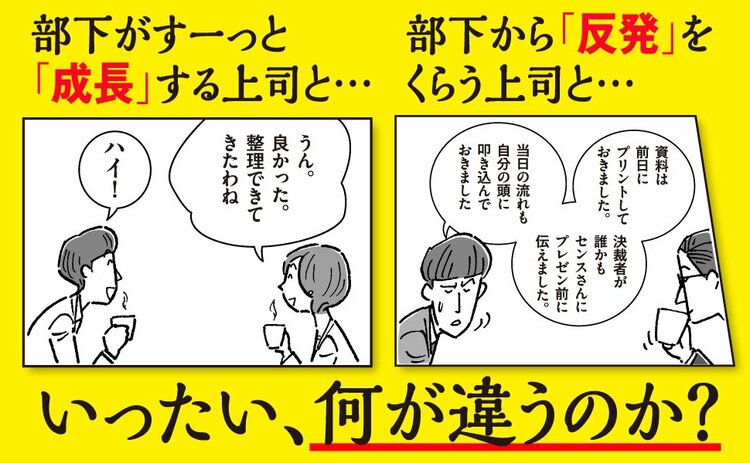

たとえば、部下がなんらかの失敗(ミス)をしたときに、一方的に部下の問題点や改善点を指摘するのは、言うまでもなくNGです。そんなことをすれば、部下の心理的な防衛機制が発動して、上司の指摘を素直に受け止めることができないからです。

それよりも、部下が防衛機制を発動させないように、「安心安全」を感じてもらえるコミュニケーションを心がけるべきです。そのためには、上司側が「部下のこの言動が問題」などと決めつけるのではなく、フラットな質問を通して「なぜ、うまくいかなかったのか?」を部下自身に考えてもらうようなアプローチが有効でしょう。そして、「なるほど」「うんうん」「それで?」といった相槌によって、部下の言葉と思考を促すのです。

「安全安心」の空気感で、部下を包み込む

ただし、ここに“落とし穴”があります。

というのは、往々にして、このプロセスにおいて部下は言葉に詰まりがちになるからです。

なぜなら、「体験過程」を踏まえれば、このときの部下は、頭のなかがモヤモヤした状態で、自分のなかでまとまっていない何かを言葉で表現しようとしている段階だからです。そのため、部下は「うーん……」「なんというか……」「えーっと……」などと、なかなか言葉にならずに悶々としているはずです。

ここで、「安全安心」を大切にしているはず上司であっても、じれったくなって、「だから、○○をしたから失敗したんじゃない?」などと、ついつい“答え”を言いたくなってしまうのです。これをした瞬間、「安全安心」が崩壊するとともに、部下が自分の頭で考えるという「自発性」も損なわれてしまうのです。

この“落とし穴”にはまらないためには、「体験過程」についてしっかり理解しておくことが欠かせません。

部下は、自分が体験した失敗を、自分の言葉で表現することによって、「理解(気づき)」を得るという、「体験過程」のプロセスを辿ろうとしているのですから、なんとか自分のなかのモヤモヤを「言葉」で表現しようと悪戦苦闘しているのを邪魔しないように、上司は何かを言いたくなるのをグッと我慢しなければなりません。

そして、「傾聴」と「相槌」に徹することで、「安全安心」の空気感で部下を包み込み、急がせず、部下が自分のなかでじっくりと「気づき」を深めていけるよう、自然な態度で見守るのです。

そうすれば、時間はかかるかもしれませんが、部下は自らの力で「正解」に辿りつき、「そうかぁ。こうすればよかったのか……」といった「気づき」に到達するのです。このとき、部下は自発的に、自分の言動を変えようとする。すなわち、成長するのです。

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。