壮絶コンプレックスが、なぜAI時代に負けない「最強のビジネススキル」に変わるのか?

文芸作品を読むのが苦手でも大丈夫……眠れなくなるほど面白い文豪42人の生き様。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、名前は知っていても、実は作品を読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文芸作品が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。ヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を大公開!

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

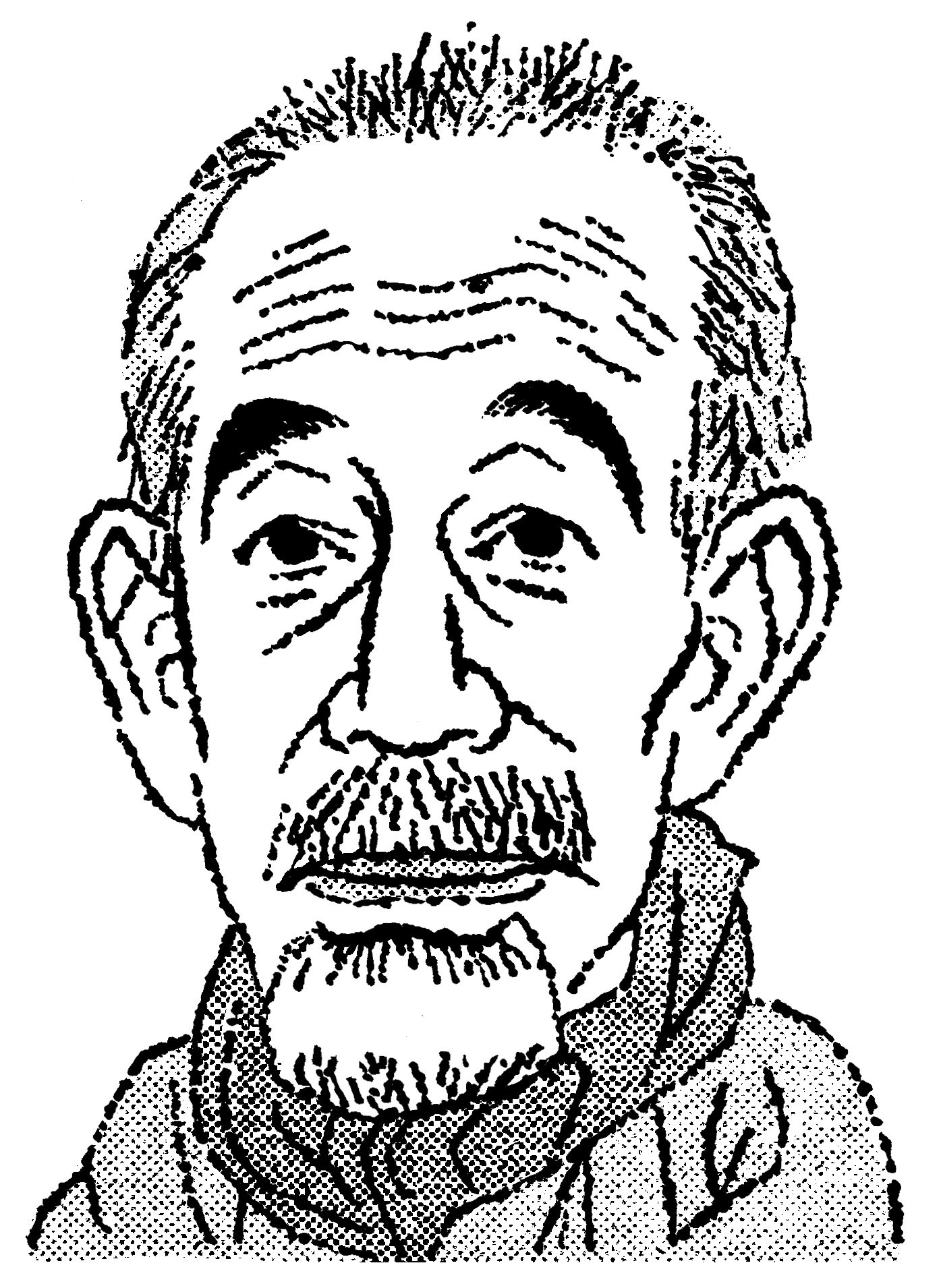

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

「小説の神様」は1682坪の大豪邸育ち

恵まれたエリートが見た「小説の神様」という高み

“元祖・港区男子”とも言えるお坊っちゃまの志賀直哉が、なぜ名だたる文豪たちが憧れる「小説の神様」になり得たのか。

恵まれた環境で育ち、何不自由なく育った直哉は、どんな思いを作品に吐き出したのか。

コンプレックスが結晶させた、精緻な日本語

ここが面白いところなのですが、現代風にいうと直哉は、とことんコンプレックスを「こじらせて」いたのです。

10代後半から20代くらいの青年なら、誰もが抱いたことのあるような悩みを凝縮させつつ、精緻で美しい日本語で結晶させたのが、志賀文学のすごさです。

日記に綴られた、若き日の孤独

たとえば、明治44(1911)年、直哉が学習院の仲間たちと同人誌『白樺』を創刊した直後の日記には、こんなことが書かれています。

「全ての人が嫌だ。全ての人が自分を遠くからからかっている。自分は、友人はこうなるとみんなくだらない奴らばかりだ。偉い奴は一人もいない」

どうでしょう。みなさんにも、こういったグチャグチャとした思いを抱えた“心の葛藤”があったのではないでしょうか。

矛盾こそが魅力の源泉

「まわりの人を誰も信用できない。自分は孤独だ」という思い込み……金持ちの家庭に生まれ、ほしいものは何でも買ってもらうことができ、やりたいことにも挑戦させてもらえる恵まれた環境。学習院では、一緒に同人誌を創刊するほどの文学仲間にも出会えた。にもかかわらず、友人たちと離れたいという矛盾……。

こうした「自己肯定」と「自己否定」の間をつねに行ったり来たりしているような入り組んだ心情も、志賀文学の魅力の1つといえます。