ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊される。

長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。

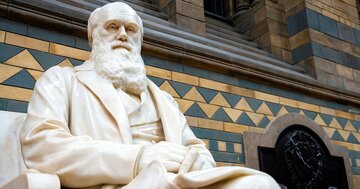

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

なぜ魚に肺があるのか?

『種の起源』の本筋の理論とあまり関係はないのだけれど、比較的有名な部分なので、魚の肺の話題を取り上げておこう。

ある器官は、本来の目的のためには痕跡的になっており、現在では異なる目的のために使用されている。たとえば、一部の魚では、うきぶくろが浮力を与えるという本来の機能では痕跡的になっており、呼吸器官である肺として機能するように変化しつつある。(四五二頁)

金魚が口をパクパクさせる理由

金魚を水槽で飼っていると、しばしば水面まで上がってきて、口をパクパクさせることがある。

あれは、空気呼吸をしているわけで、つまり金魚は肺を持っているのである。肺は、消化管と繋がった器官で、口から吸いこんだ酸素を吸収する働きなどがある。

うきぶくろになると、消化管との繋がりが切れていることが多く、うきぶくろ自体が気体を産生して、浮力の調節を行っている。ダーウィンは、肺よりうきぶくろが先に進化したと考えていたが、それは間違いだった。

とはいえ、データの少なかった当時としては仕方のないことであろう。

うきぶくろより先に肺が進化したことは、肺を持つ現生種の系統的な分布、肺の発生パターン、遺伝子、化石などの研究から、確実と考えられている。

なぜ肺が進化したのか?

ちなみに、肺やうきぶくろを持っているのは硬骨魚類であって、サメやエイなどの軟骨魚類は持っていない。

それにしても、魚は水中に棲んでいるのに、どうして肺が進化したのだろうか。

その理由は、じつはよくわかっていない。一つの説としては、心臓に十分な酸素を送るためという考えがある。

魚は、心臓から鰓に血液を送り出す。鰓で酸素を取り入れた血液は、体中に送られて酸素を届ける。そして、再び心臓に戻ってくるのだが、その血液には酸素があまり残っていない。

だから、心臓は酸素不足になるのである。

ここで、鰓に加えて、肺を進化させたとしよう。心臓は、肺に血液を送り出す。そして、肺で酸素を取り入れた血液は、体を回らずにまっすぐ心臓に戻ってくる。そのため、心臓に十分な酸素を供給することができる。

たとえ水中に棲んでいても、肺があった方が便利なのである。こうして、少なくとも硬骨魚類においては、鰓に加えて肺も進化したのだろうと考えられている。

(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』を編集、抜粋したものです)

1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。