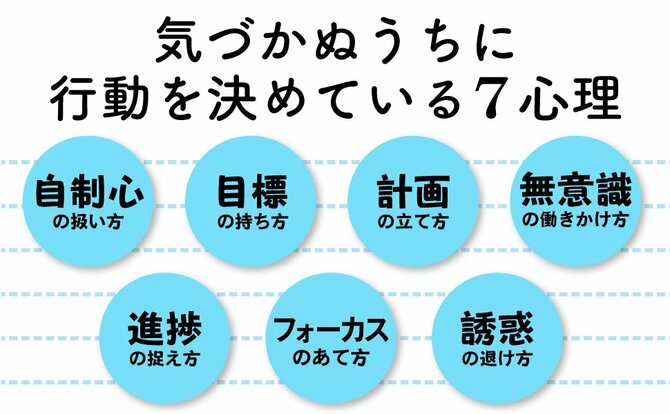

仕事も勉強も、やる気はあるのに先延ばししてしまう。多くの人が抱えるこの悩みに、心理学の視点から答えるのが、新刊『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』だ。著者は、モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏。この記事では、特別に本書から一部を抜粋し、モチベーションにまつわる心理学の最新知見を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

前回までのあらすじ

やることを先延ばししがちな人には、目標を立てるのが効果的です。

目標を持つと「今の自分」と「理想の自分」のギャップが意識され、その差を埋めようと行動が促されます。

ただし、目標は簡単すぎても難しすぎてもダメ。

成功確率50%程度の挑戦的な目標が、最もモチベーションを高めやすいことがわかっています。

>>前回:【先延ばしの原因】やると決めたことを「やれる人」と「やれない人」、考え方に1つの決定的差

エピソード的未来思考で、行動しやすくなる

挑戦的な目標を具体的に設定したならば、自分が目標を達成した姿をなるべく具体的に、エピソード的に想像することが重要になってきます。

これは、心理学では「エピソード的未来思考」と呼ばれています。

「エピソード」とは、人生・経験などにおける挿話的な出来事(本筋と直接関係がない短い話)のことです。

自分が目標を達成するという未来を、エピソードとして考えるのがエピソード的未来思考になります。

たとえば、「10キロ減量する」という目標に対して、単に自分が10キロ痩せた姿を想像するだけではなく(もちろん、それも重要なのですが)、もう一歩踏み込んで想像してみましょう。

周りから「痩せて、かっこよくなったね!」と笑顔で声をかけてもらい、その中で優越感に浸っている自分の姿を思い浮かべるのです。

あるいは、スリムなズボンをはいて、鏡の前に立って、にんまりと笑っている自分の姿をイメージしましょう。

実際に自分がその出来事を体験しているように、場所、時間、周囲の人や周囲の状況、自分の振る舞いなどをなるべく鮮明に想像することがエピソード的未来思考になります。

頭の中で未来を先行体験する

このように、目標を達成した未来をエピソード的に考えることには、未来のポジティブな出来事を「先行体験する」という特徴があります。

つまり、エピソード的未来思考というのは、単に未来を思考することを超えて、今の自分を将来の自分に投影する(置き換える)ことで、ある出来事を事前に経験すること、になります。

こうしたエピソード的未来思考が、目標達成に有効だと考えられています。

一体なぜでしょうか?

エピソード的未来思考の効果――学習意欲を比べる心理学実験

では、私たちの研究グループが行った心理学の実験を紹介します。

ここでの参加者は大学生です。

まずは参加者に、「大学卒業後にどの程度の英語の能力を身につけていたいか」という目標を記述させました。

日本の大学生の多くは、専攻に関係なく英語を学んでいます。その目的は、仕事、旅行、国際交流など、実用的なものが中心だと考えられます。

このような実用的な目標があると、目標を達成した時の状況を具体的に想像しやすくなります。

そのため、この実験では、大学生が掲げる目標として「英語」をとりあげて、エピソード的未来思考が英語学習の意欲にどのような影響を与えるのかを調べることにしました。

この実験で私たちは、[①エピソード的未来思考グループ]、[②単なる未来思考グループ]、[③統制グループの3つのグループ]を用意し、参加者をこのいずれかに割り当てました。

①エピソード的未来思考グループ

「記述した目標の英語能力を身につけた自分が、英語を活用する場面」を想像するよう指示しました。

その後、2分間目を閉じて、実際に自分がその出来事を体験しているように、場所、時間、周囲の人や様子、自分の振る舞いなどをなるべく鮮明に想像させました。

そして、3分かけて、想像したことをできるだけ具体的に記述してもらいました。

②単なる未来思考グループ

エピソード的未来思考による効果が、単に「未来について思考すること」ではなく、「先行体験すること」によるものであることを示すためには、エピソード的未来思考と、先行体験を伴わない未来思考を比較することが必要になってきます。

そうしないと、エピソード的未来思考が目標達成につながることが示されたとしても、それが、単に「未来について思考すること」による効果であるという可能性を排除することができません。

その可能性を棄却するために、「単なる未来思考グループ」を用意しました。

「単なる未来思考グループ」では、大学卒業時点の自分のことについて、自由に想像させました。

具体的には、

「大学卒業後、私は____________。」

という文が20個提示され、アンダーラインの部分を自由に記述してもらうことで、未来(ここでは大学卒業後のこと)を考えさせるように誘導しました。

なお、大学卒業時の自分については、いろいろなことが考えられますが(たとえば、留年して卒業できない、など)、ここではエピソード的未来思考に合わせるために、ポジティブな自分の姿に限るように指示しました。

③統制グループ

統制グループというのは、何の処遇も施されない比較参照のグループのことをいいます。

ここでは、未来についての自分を考えさせるという手続きを行わないのが統制グループになります。

ただし、「未来の自分について、何も考えないようにしてください」なんてことを言われると、余計に考えてしまうのが人間の常です。

そこで、未来についての自分を考えさせないようにするために、この研究とは関係のないアンケートに回答してもらいました。

このように、参加者を3つのグループのいずれかに割り当てました。

それぞれのグループに対応した内容を想像(回答)してもらった後に、「次の1週間で、英語力を向上させるための学習や情報収集に、どのくらいの時間を費やす予定なのか」その学習時間を記述してもらいました。

ここでは、この学習時間を、目標を追求する強さの指標としました。

エピソード的未来思考が行動を促す

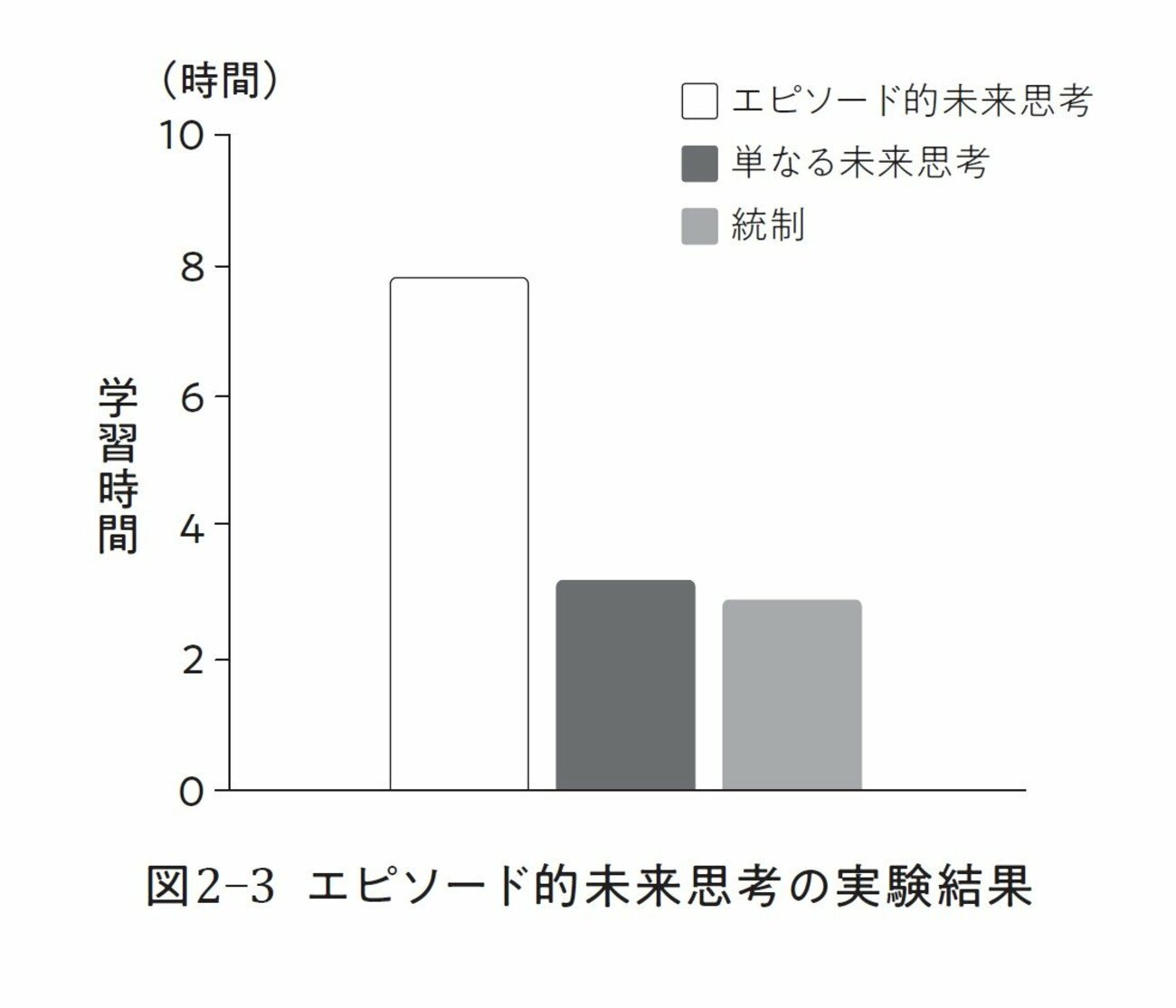

では、結果を見ていきましょう。次の図をご覧ください。

実験の結果

実験の結果

この図を見ると明らかなように、「エピソード的未来思考グループ」が、他の2つのグループよりも、目標を追求する程度が強いという結果が示されました。

単に、未来を想像することではなく、目標を達成した未来を先行体験するエピソード的未来思考が、目標達成を促すのです。

なぜ、エピソード的未来思考が目標追求を促進させるのでしょうか?

モチベーションを高める心理的な戦略

少し、考えてみてください。エピソード的に考えることには、どのような作用が含まれているのでしょうか?

繰り返しますが、エピソード的未来思考とは、いつ、どこで、どのような状況で、どのように起こるかを想像することで、未来の出来事をあらかじめ経験することでした。

心理学では、こうした時間を超えた思考を「メンタル・タイムトラベル(心的時間旅行)」と呼びます。時間旅行なんて、素敵な表現ですよね。

こうしたメンタル・タイムトラベルは、未来や過去における経験を可能にし、「未来や過去の自分」と「現在の自分」がつながっているという感覚を提供します。

エピソード的未来思考は、未来に向けたメンタル・タイムトラベルであり、「現在の自分」と「未来の自分」がつながっているという感覚をもたらすことになります。

そのため、エピソード的未来思考は、その目標を達成するための行動を促すと考えられています。

エピソード的未来思考は、現実逃避や白昼夢の一形態ではなく、現在の自分と、将来、実際に感じたり行動したりするかもしれない自分を結びつける戦略なのです。

この戦略を用いることで、「目標を達成した未来」を目指して行動するモチベーションが高まります。

※本稿は、『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。