「やろうと決めたことがあるのに、すぐにダラけてしまう」――そんな自分にもどかしさを感じ、ストレスを抱えていませんか?

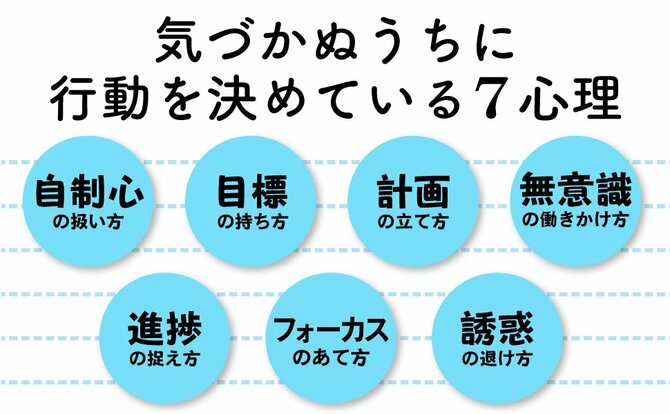

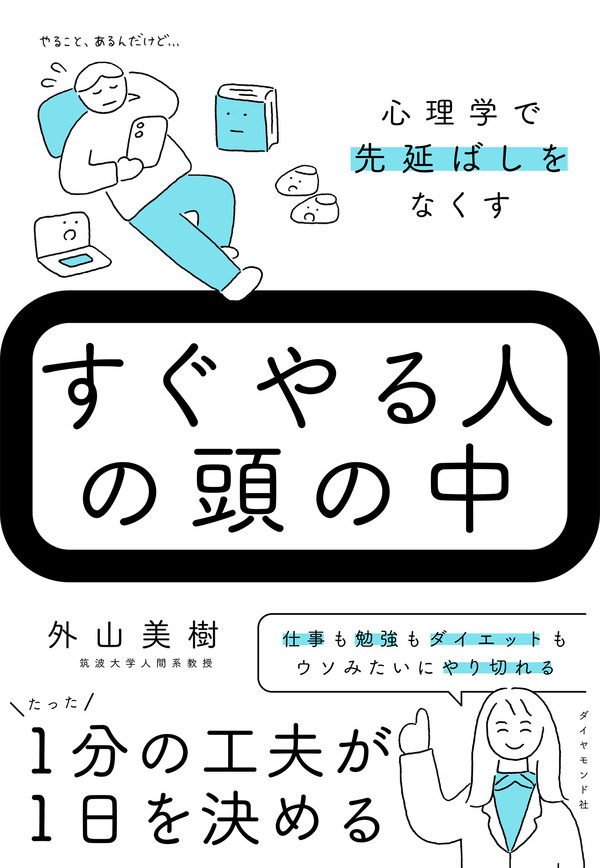

勉強、仕事、筋トレ…やる気はあるのに先延ばししてしまう。多くの人が抱えるこの悩みに、心理学の視点から答えるのが、新刊『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』です。著者は、モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏。本稿では、本書より一部を抜粋し、「やると決めたことを継続するコツ」を紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

実行力を高めるテクニック「実行意図」

ある目標や目的に向けて人が行動を起こす時には、「目標意図」と「実行意図」の2つの意図が作用すると考えられています。

目標意図とは、自分が成し遂げたいことを特定するものです(たとえば「痩せる」)。

これは、目標そのものであり、望ましい最終の状態を単に明確化しているだけです。

それに対して、実行意図とは、ある目標を達成するための行動を「いつ」、「どこで」、「どのように」とるかをあらかじめ決めるものです。

特に、

「夕方の6時になったら、30分間のランニングを始めよう」

「どうしてもお腹がすいたら、甘いお菓子の代わりに納豆を食べよう」

といった「もし(if)〇〇したら、(then)△△を実行しよう」のように、「if-then」形式で計画を立てることをいいます。

なぜ実行意図は効果的なのか?

なぜ、実行意図を形成すると、目標を達成しやすくなるのかについて考えていきたいと思います。

私たちが目標達成の過程でもっとも頻繁に遭遇する失敗は、行動の機会を逃してしまうことです。

たとえば、「毎日30分ランニングをするための時間をつくる」というのは、その気になればなんでもないことのように思えます。

しかし、このその気になればというのが大きな落とし穴になります。

その気になればと思いながらも、日々私たちは、他の目標のための行動をしていたり、他のことを考えています。

そのため、「ランニングをする」という目標そのものを忘れてしまったり、行動する時間(機会)がいざ訪れても、それに気づけなくなります。

そうして、気づいたら1日が終わり、今日もランニングができなかったことを反省し、明日こそはと決意を新たにする日々を繰り返してしまいます。

このように、「ランニングをする」といった行動の機会は、私たちの指の隙間から絶えずこぼれ落ちていきます。

逆に言えば、成功のカギは、機会を逃さない方法を学ぶことに他なりません。それを実現するのが、実行意図というテクニックなのです。

実行意図のメカニズム――脳内で「条件」と「行動」がリンクする

人間は、情報を「もし〇〇なら△△」という言葉で符号化するのが得意で、このプロセスを使って(しばしば無意識に)行動を導いています。

いつ、どこで、目標に向かって行動するかを正確に決めることで、状況や手がかり(if)と、その後に続くべき行動(then)の間に、脳のリンクができるのです。

条件と行動が直接的に結びつくわけですね。それによって脳はすばらしい働きをします。

まずは、「~したら(if)」という特定の状況や手がかりが脳で意識されやすくなります。

たとえば、「夕方の6時になったら、30分間走る」という実行意図を形成したとします。

それによって、あなたは意識することなく、脳が周りを見回して、「if」の部分を探し始めます。

他のことに気を取られていても、これらの状況や合図を簡単に検知できるようになるのです。

テレビを見ていても、6時になったら、それに気づきやすくなるといった具合です。

さらに、脳のリンクができることで、条件と行動の結びつきが起こります。「if」の条件が生じると、次にとるべき行動が自動的に生じるのです。

つまり、脳は次に何をすべきかをすでにわかっています。

先の例でいうと、「夕方の6時になったら」と「30分間走る」が結びついているため、夕方の6時になったら、無意識のうちに走るための準備(たとえば、トレーニングウェアに着替える)を始めるということになります。

このように、実行意図を形成することで、脳内で「条件」と「行動」がリンクし、特定の状況や手がかり(「if」の状況)に直面すると、目標に関連した行動が即時的に(自動的に)引き起こされることになります。

※本稿は、『すぐやる人の頭の中──心理学で先延ばしをなくす』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。