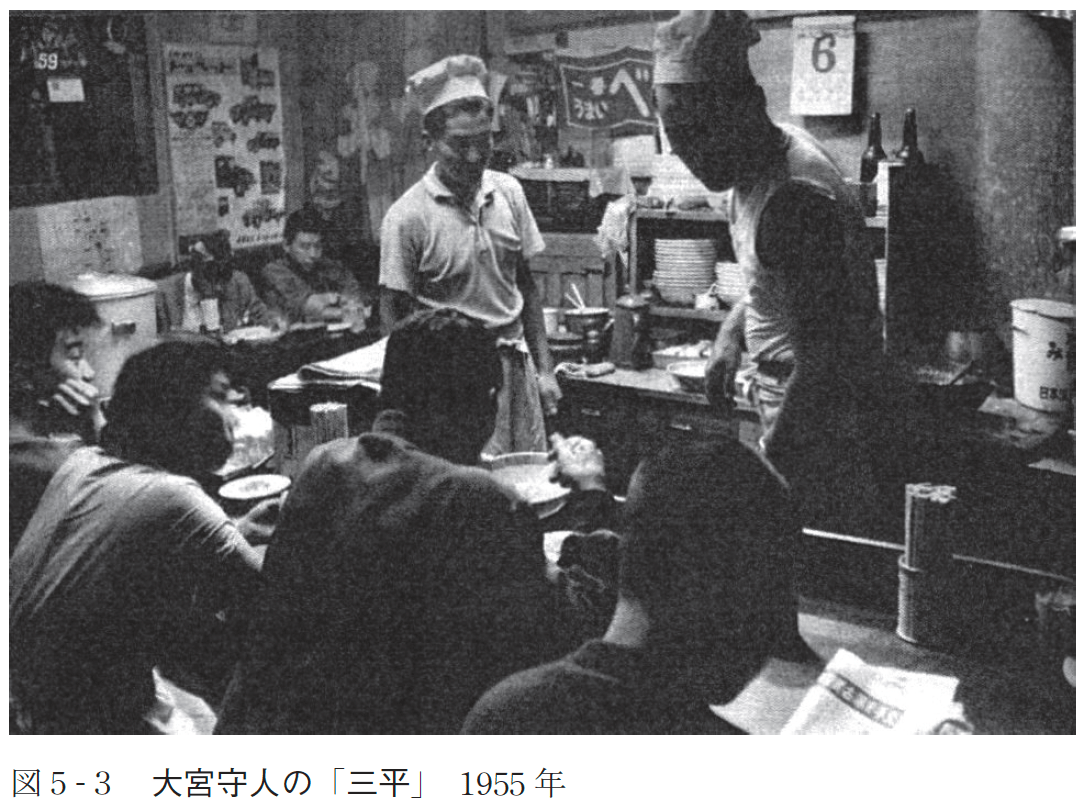

同年12月、かつて満鉄(編集部注/南満洲鉄道。日本の満洲経営の中核となった半官半民企業)に勤務していた大宮守人がそこに飲食店を出した。翌年、松田勘七のラーメン屋台が大宮の店の隣に移り、松田は大宮にラーメン屋を始めることを勧めた。こうして大宮が開いたラーメン店「三平」(現・味の三平)は、今も札幌で営業している。

そしてこの大宮が、「札幌ラーメン」として有名なみそラーメンの発案者である。

1955年頃、三平には単身赴任者や二日酔いの常連客が集まっていた。これらの客がみそ汁を飲みたがったので、大宮が豚汁をふるまうと、客の1人が豚汁のなかにラーメンを入れてほしいと頼んだ。これがきっかけで、大宮はみそラーメンを販売するようになったという。

この有名な俗説を私も信じていたが、「味の三平」のホームページによると、事実にもとづかない「都市伝説」とされている。「味噌は体にいい」が持論だった大宮守人が味噌汁をヒントに工夫を重ねた「味噌味メン」が、味噌ラーメンの始まりであったという。

同書より転載

同書より転載

『暮らしの手帖』編集長が見た

かつての植民地・北海道の現実

大宮たちの作るラーメンを札幌の地方名物としてブランド化したキーパーソンは、ジャーナリスト・コピーライターの花森安治であった。

まずは彼の北海道観から見ていきたい。1954年、花森は「異国情緒の町」として観光都市化される札幌の現実を批判している。

花森によれば、碁盤の目のように整然とした道は、雨が降れば田んぼのようになり、晴れると町中がゴミであふれるので、札幌から東京へ修学旅行に行くと、東京の道がきれいで感心したという。