なぜ富裕層は「攻めの株」と「守りの債券」を組み合わせるのか? その合理的な理由

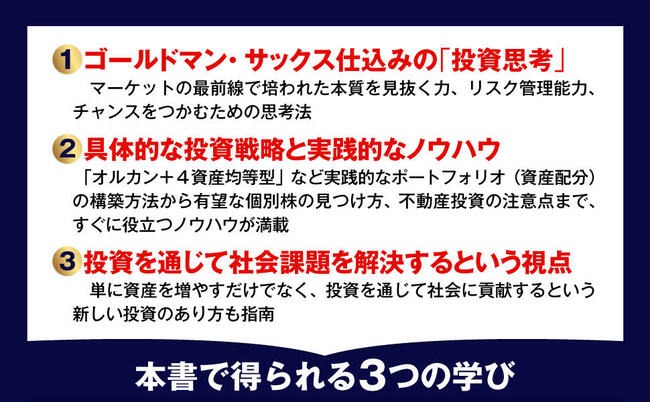

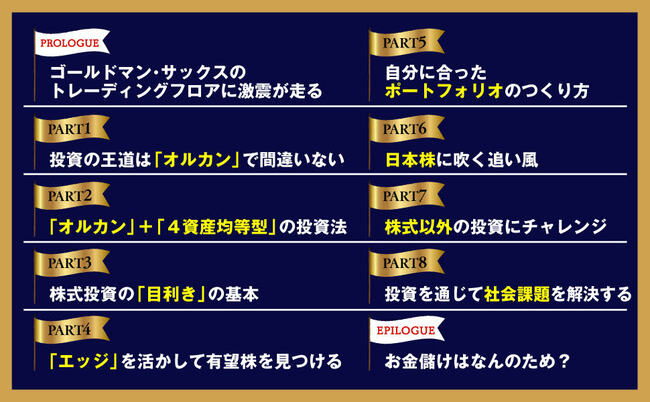

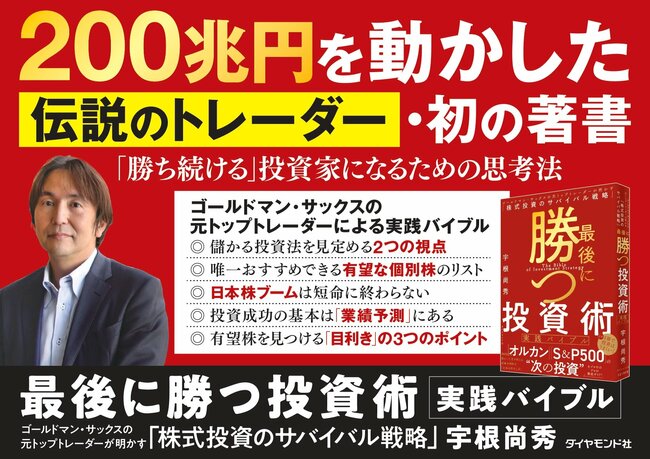

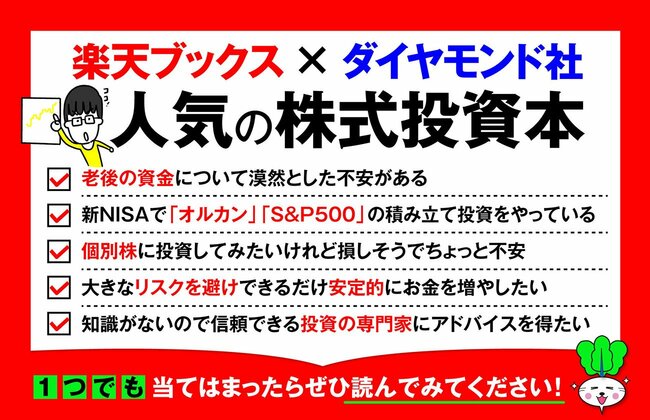

東京大学大学院卒業後、ゴールドマン・サックスに入社。30代にして上位数パーセントの幹部、マネージング・ディレクターに就任し、アジアのトレーディングチームを率い、巨額の利益を上げた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトップトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S&P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』(ダイヤモンド社)。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン+4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ(資産配分)の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、すぐに役立つノウハウが満載!

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「仲間」になるか、「貸し手」になるか

株と債券は企業などが資金調達をするための手段ですが、「株は所有権を、債券は借り入れを、それぞれ金融商品化したもの」であることに、本質的な違いがあると理解しておきましょう。

ひと口に債券といっても、さまざまな種類がありますが、企業は投資家から資金を集めるために「社債(会社が発行する借金の証書)」を発行します。企業は投資家に利息を支払い、満期になると元本を返済します。

銀行融資よりも低金利で多額の資金を調達しやすいのがメリットですが、信用力が低い企業は発行が難しい面があります。

投資家が見る世界

攻めの「株」、守りの「債券」

投資家の立場から見ると、株は金融商品として投資した金額が返ってこないリスクが相応に高く、その分、大きなリターンを期待できます。その一方、債券(社債)は投資した金額が返ってくる可能性が相応に高く、その分、期待できるリターンは限られます。

「攻めの株」と「守りの債券」。この異なる二つの性質を理解することは、投資家が資産を築くうえで強力な武器となります。どちらか一方を選ぶのではなく、この二つを上手に組み合わせる「ポートフォリオ」という考え方が、安定した資産形成への鍵となるからです。

例えば、株式市場が活況で株価が上昇しているときには、株の恩恵を享受できます。逆に、経済が停滞し株価が軟調な局面では、定期的に利息が支払われ、満期には元本が戻ってくる債券が資産全体を下支えしてくれます。

このように、値動きの異なる資産を組み合わせることで、互いの弱点を補い合い、大きな損失のリスクを抑えながら、着実なリターンを目指すことが可能になるのです。

ライフステージに合わせた調整も可能

さらに、ご自身の年齢や家族構成、目標とする金額といったライフステージに合わせて、株と債券の比率を柔軟に見直せるのも大きなメリットです。

まだ若く、長期的な視点で積極的に資産を増やしたい時期は、株の比率を高めに設定して成長を狙う。一方、リタイアが近づき、これまでの資産を守りながら安定的に運用したい時期には、債券の比率を高めて守りを固める。

このように、状況に応じて「攻め」と「守り」のバランスを自分でコントロールできることこそ、投資家が株と債券の特性を最大限に活用する賢い付き合い方といえるでしょう。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。