株式暴落に耐えられない人が知らない“年齢別”投資法の正解

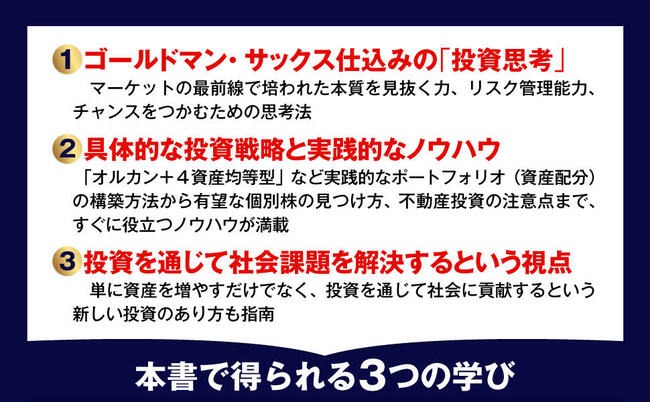

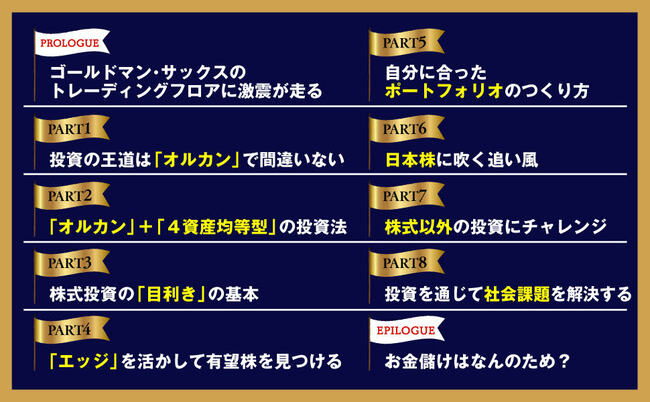

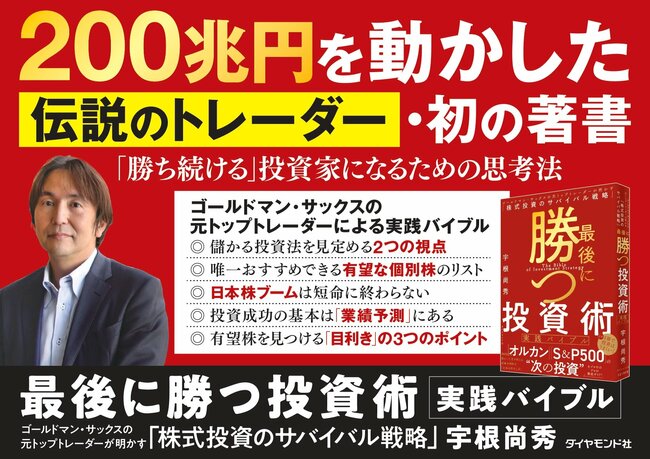

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトップトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S&P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』(ダイヤモンド社)では、投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン+4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ(資産配分)の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、すぐに役立つノウハウが満載!

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

暴落の記憶…回復まで7~8年、耐えられますか?

「株式」と「債券」の比率については、日本の年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用している半々の配分が基本となりますが、もし手間をかけることができるのであれば、年齢に応じて調整するのが望ましいです。

高齢者の場合、株式の下落リスクは債券に比べてとても大きいことから、株式を多く持つのは少々危険です。

過去には大暴落時に株価が半値まで下落し、その後価格が回復するまで7~8年かかったことがあります。これは年齢を重ねている人にとっては、間違いなく耐え難い状況です。

時間を味方につける投資術

日本の株式市場を見ると、TOPIX(東証株価指数)が1989年につけた最高値を34年以上かけて更新したという事実もありますから、国別に投資をする場合は、ここまで回復に時間を要することもあり得ます。

一方、若い人の場合、もし株価が下落しても回復までの時間的余裕がありますから、結果としてリターンを得やすくなります。

30~40代のリアル…株式100%も選択肢に

「労働収入」という最強のセーフティネット

働くことで労働収入を長く得られる強みもあるので、より大きなリスクをとることができるはず。

こうした年齢差を考慮すると、年齢が進むにつれて徐々に株を売却して利益確定し、債券比率を増やすのが合理的なのです。

実際、30~40代でリスク許容度の高い人は、株式の投資割合を80~100%にしているケースが少なくありません。若いうちは働いて将来の収入や投資資金をさらに得られるため、現時点では投資のリスクをとって期待リターンを最大化したいということです。

答えはシンプル!

「100-あなたの年齢」の法則

この傾向をアセットアロケーションの戦略に活かすならば、「100-年齢(%)」を株式に割り当てる方法がおすすめです。

例えば、30歳の人であれば「株式70:債券30」、25歳の人であれば「株式75:債券25」といった具合です。

さあ、今日から始める自分だけの黄金比率

このように、GPIFの「株式50:債券50」の戦略にこだわりすぎず、若さに応じて株式への配分を高めることで、長期的な投資成績を高めることも期待できます。

多くの人は「100-年齢(%)」の考え方で十分対応できるため、ぜひ実践を検討してみてください。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。