大手ディーラーと小規模ディーラーで濃淡

取得が進まない国の整備認証

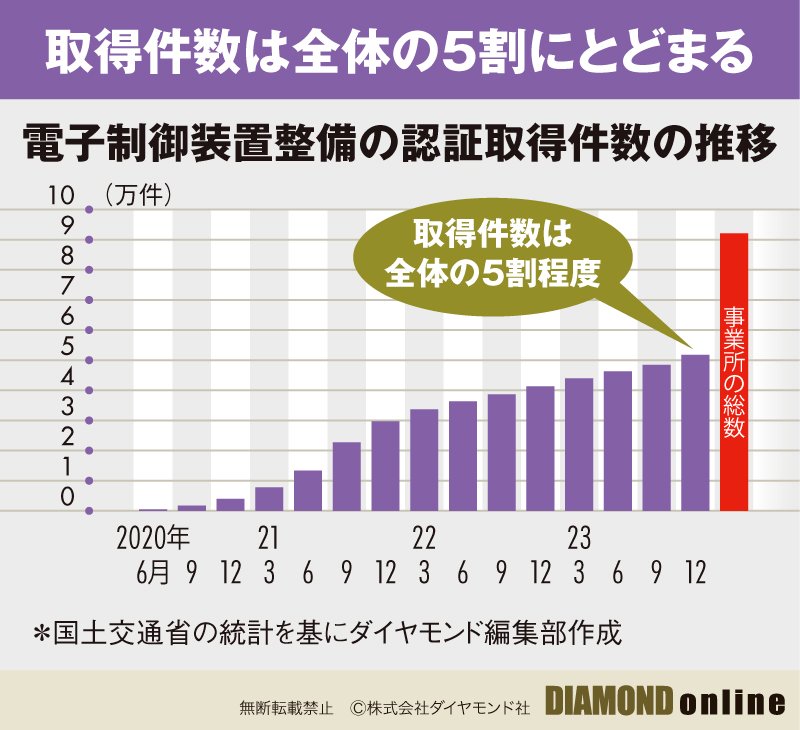

下図は、国から「電子制御装置整備」の認証を取得したディーラーなど事業所の件数の推移を示したものだ。

電子制御装置整備とは、クルマの前方を監視するカメラやレーダーの調整や、自動運行装置の整備のこと。国は、2020年4月の法改正以降、ディーラーや整備工場に同整備を行うための認証の取得を求めている。

トヨタ自動車であれば電気自動車(EV)「bZ4X」や「プリウス」などの一部車両が、日産自動車であれば軽EV「サクラ」やEV「リーフ」が対象となり、24年4月以降はこの認証がなければ該当するクルマの整備ができなくなる。

20年12月時点で3981件だった認証を取得した事業所数は、23年12月時点で5万件を超えるなど増加しているものの、9万件ある事業所のうち約半数が未取得だ。ディーラーや整備工場の認証取得が大幅に遅れているのだ。

店舗を複数運営する一部の大手ディーラーでは、すでにEVやADASのアフターケアへの対応が進んでいる。

東京都内に100店舗以上を展開する日産東京販売ホールディングス(HD)は、10年12月に日産が世界初となる量産型EVのリーフを販売した後、整備士のほぼ全員に国の認定資格やメーカー独自のEVに関する資格を取得させるなど次世代車への対応を強化した。

国や都がEV購入に補助金を100万円以上支給する制度も追い風となり、日産東京販売HDはEVに乗り換えたい顧客の取り込みに成功している。

専用の端末でクルマに異常がないか検査する日産東京販売HDの整備士 写真提供:日産東京販売ホールディングス

専用の端末でクルマに異常がないか検査する日産東京販売HDの整備士 写真提供:日産東京販売ホールディングス

ただ、こうしたケースはまれだ。多くのディーラーは「古いクルマを持つ顧客の対応に精いっぱいで、次世代車どころではない」(都内の別のディーラー)のが実態なのである。

対応の遅れが次世代EV普及の足かせに

業界全体で技術の底上げが不可欠

上記の認証に加えて、今年10月からは車検の項目に「車載式故障診断装置(OBD)」を活用した診断が追加される。

この診断は、クルマのセンサーやカメラなど目視では判別できない電子制御装置に不具合がないかを確認するためのもので、小規模のディーラーや整備工場にとっては設備投資が負担となる。そのため、ディーラー間の格差がこれまで以上に広がる恐れがある。

業者間の技術に濃淡が出れば、大手自動車メーカーが今年相次いで発売する次世代EVの普及の足かせにもなりかねない。当然、クルマを販売するディーラー自身の首を絞めることにもつながる。人口減少で縮小する国内の自動車市場を活性化するためにも、業界全体で技術の底上げが求められそうだ。

Key Visual:SHIKI DESIGN OFFICE, Kanako Onda, Graphic:Daddy’s Home