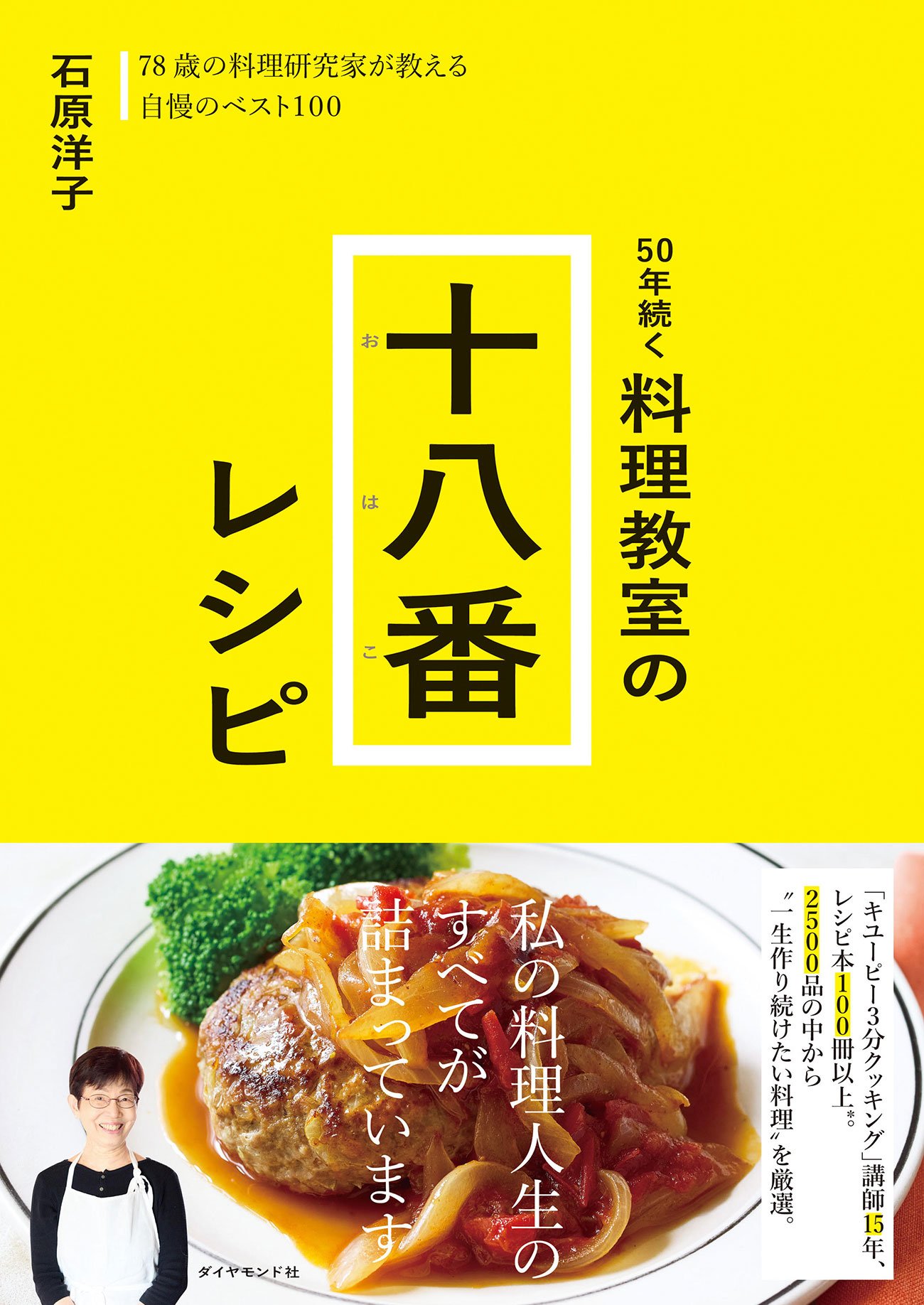

「今夜のご飯どうしよう?」の悩みは、十八番(おはこ)=得意料理を見つければ解決! 料理教室で2500品を教えてきた料理研究家の石原洋子先生が、十八番といえるベスト100品を厳選した集大成のレシピ本『50年続く 料理教室の十八番レシピ』を刊行。作りやすさ、また食べたくなる味つけ、家族が喜ぶ工夫など、石原先生がたどり着いた家庭料理に大切なエッセンスが詰まっている。ネットにはない確かなレシピ、一生モノの料理のコツを学べる本書から、一部を抜粋してお届けします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

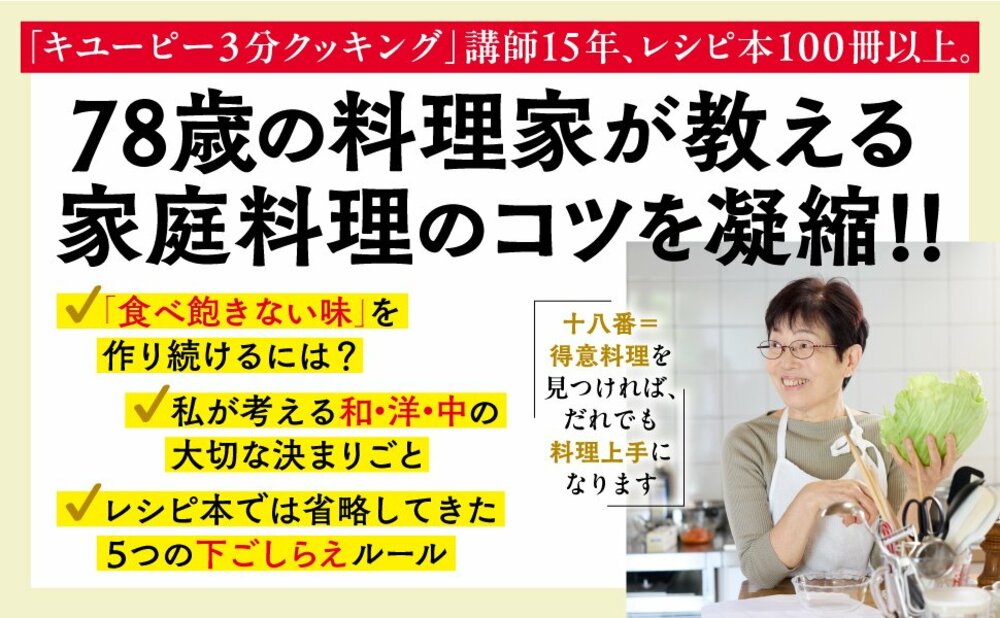

レシピ以前に大切なこと

レシピ本にはわざわざ書いていないけれど、どんな料理を作る上でも知っておいてほしい大切なこと。料理教室の生徒さんにいつも伝えている大事なことです。

レシピ通りにやってもうまくいかないとき、確認してみてください。

1:計量をきちんとする

「レシピ通りにしたのにおいしく作れない」という方に限って、計量を適当にしていたり、基準があいまいなことが多いようです。

大さじ、小さじは、山盛りですくい、スプーンの柄ですりきった状態のこと。ざっくりと山盛りにすくったままでは多すぎます。逆もしかり。

ほんのひとつまみの塩が、料理を別物にします。

2:肉には下味をつける

仕上げに調味する場合もソースをかける場合も、ほとんどの場合は、肉にはきちんと下味をつけておきます。こうすることで肉自体の味がぼやけず、料理全体のうまみが引き立ちます。

また、下味のタイミングも大切。時間をおいて味を染み込ませるレシピ以外は、加熱する直前につけましょう。

3:切り方にも意味がある

切り方は、見た目だけでなく味や食感を左右します。

例えば、玉ねぎ。同じ薄切りでも、繊維に沿って縦に薄く切るのと繊維を断ち切って横に薄く切るのとでは、火の通り方が全然違います。

また、みじん切りは、料理全体に均一に混ぜ込みたいときの切り方。粗みじん切りで終わっている方がとても多いので、一度できる限り細かくやってみてください。驚くほど味わいが変わります。

4:やるべき下ごしらえ、省く下ごしらえ

下ごしらえは、素材の変化に合わせてアップデートするのが私の考え。

例えば、かきやえびは、昔は片栗粉をまぶして汚れを吸着させていましたが、最近のものは臭みが少ない。ならば、今までと同じ下ごしらえではうまみも落としてしまうのでは? と、最近は水で洗う程度にしています。

一方、かたまりの豚肉は十分ゆでて余分な脂を除いてから煮るのが私流。

「どう食べたいか」「何のための作業か」を意識して下ごしらえすることが大切です。

5:「ゆでる」をおろそかにしない

「ゆでる」といっても、水からなのか熱湯なのか、ざるに上げるのか水にとるのか。

さらりと書いてあるレシピが多いですが、私はスペースが許す限りきちんと書きたい派。

ほうれん草はたっぷりの湯でグラグラと煮立てながらゆで、アスパラガスやいんげんはざるに上げたら流水で冷ますなど。

「ゆでる」はもっとも基本的な加熱方法ですが、素材に合わせたゆで方、冷まし方があることを覚えてほしいです。

(本稿は、『50年続く 料理教室の十八番レシピ』を一部抜粋・編集したものです)

料理研究家

幼い頃から母親と共に台所に立ち、「昼食は自分たちの手で」という食教育の自由学園に学ぶ。卒業後は家庭料理、フランス料理、中国料理など、各分野の第一人者に学び、アシスタントを務めたのちに独立。自宅で開く料理教室は50年以上になり、明るく飾らない人柄と確かな根拠に基づく指導に定評がある。著書は『一生もの献立』(ワン・パブリッシング)、『お豆腐、今日はどう食べる?』(家の光協会)、『77歳、石原洋子のからだが整うスープ』(主婦と生活社)など多数。