【世界史ミステリー】スペインが「太陽の沈まぬ国」になった“本当の理由”とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

スペイン黄金時代がやってきた

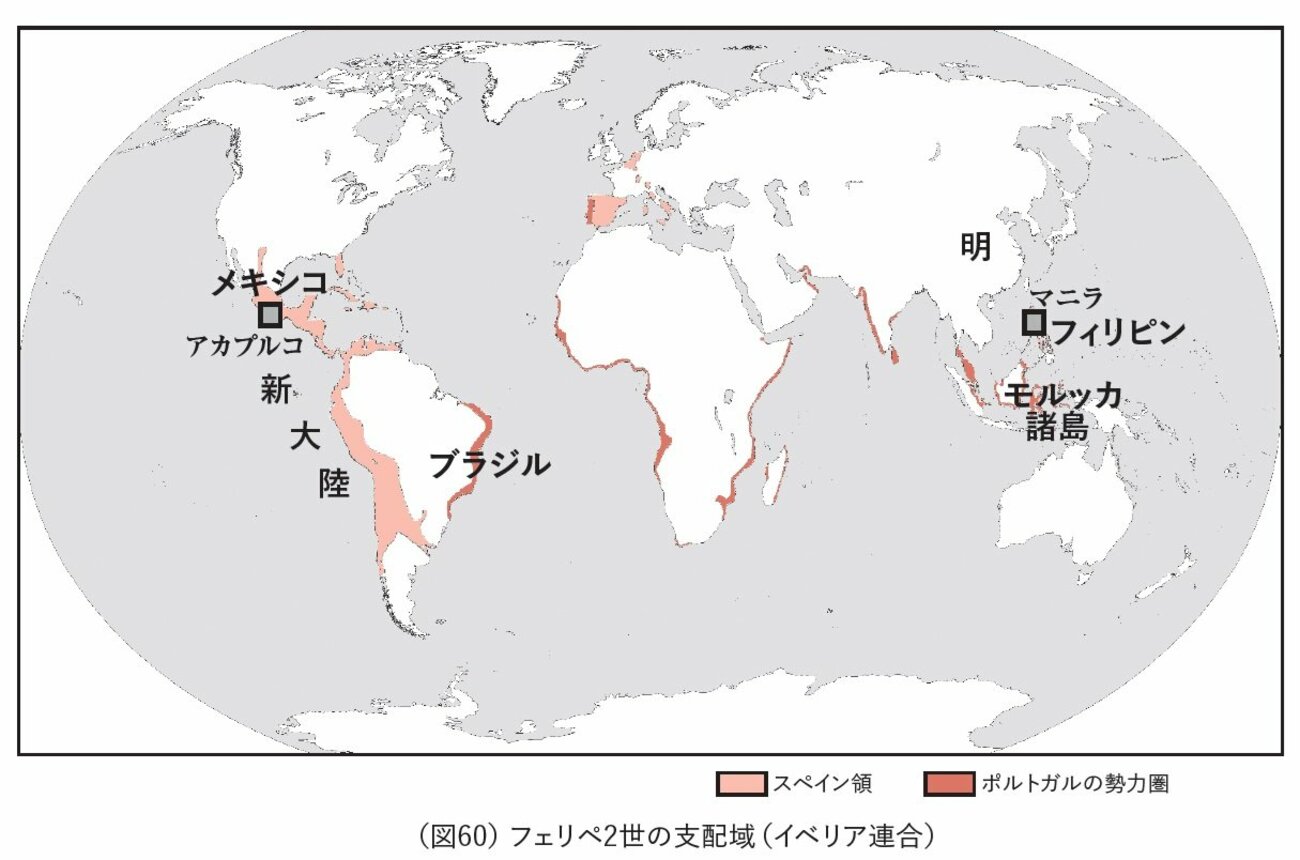

フェリペ2世の治世に、スペインは黄金時代を迎えたとされます。フェリペ2世は父カール5世からスペイン本国の他、イタリアや新大陸の領土も継承し、また隣国ポルトガルで王家が断絶すると、フェリペ2世は自身の母がポルトガル王女であったことからポルトガル王位も兼ねます。

こうして広大な同君連合体(1人の君主ないし1組の夫婦が複数の国家の君主を兼ねる)が現出し、これは「イベリア連合」と呼ばれます。

スペインが「太陽の沈まぬ国」になった理由

この結果、フェリペ2世はポルトガルのアジア領土(インドのゴアや東南アジアのモルッカ諸島など)もその支配下に置きます。フェリペ2世の支配域はちょうど地球を一周する範囲に及んだことから、「太陽の沈まぬ国」と称されます。

スペイン(イベリア連合)の支配域は、文字通り世界を一周するまでに広がりますが、これはスペインの商業圏が同じように世界規模に広がったことを意味します。16世紀後半のスペインには世界の富が集積され、その様はまさに黄金時代と呼ぶにふさわしいものでした。

そのスペインの海外貿易において、中心的な役割を果たした植民地が2つあります。メキシコとフィリピンです。下図(図60)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史再入門』

出典:『地図で学ぶ 世界史再入門』

まずはフィリピンから(「フィリピン」はフェリペ2世の名前にちなむ地名です)。フィリピンはアジア貿易の受け口であり、1571年にスペインがフィリピン支配のために建設した都市がマニラでした。このマニラを介して、中国から物産や工業製品(茶、絹織物、陶磁器など)を輸入します。この取引に必要な貨幣は、新大陸のメキシコで採掘された銀が使用されます。

これは墨銀(メキシコ銀)と呼ばれ、当時の中国(明・清)内でもスペインとの貿易を通じて流通しました。メキシコの太平洋岸にはアカプルコという港市があり、こことマニラを結ぶ航路で、新大陸の銀やアジアの物産品を積んだ船舶が往来します。これを「アカプルコ貿易」、あるいはスペインが使用した中型の輸送船の名前にちなんで「ガレオン船貿易」と呼びました。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)