【知らないと危険】ロキソニンを飲み続けた結果……怖い副作用に注意!

人生100年時代は、健康こそ最大の資産です。しかし40歳を越えると、がん、糖尿病、腎臓病といった病気を避けては通れません。国立がん研究センターによれば、40~49歳のがん患者数は、30~39歳と比べると3倍以上です(2020年)。もちろん50代、60代と年齢を重ねるにつれ、がん患者数はどんどん増えていきます。

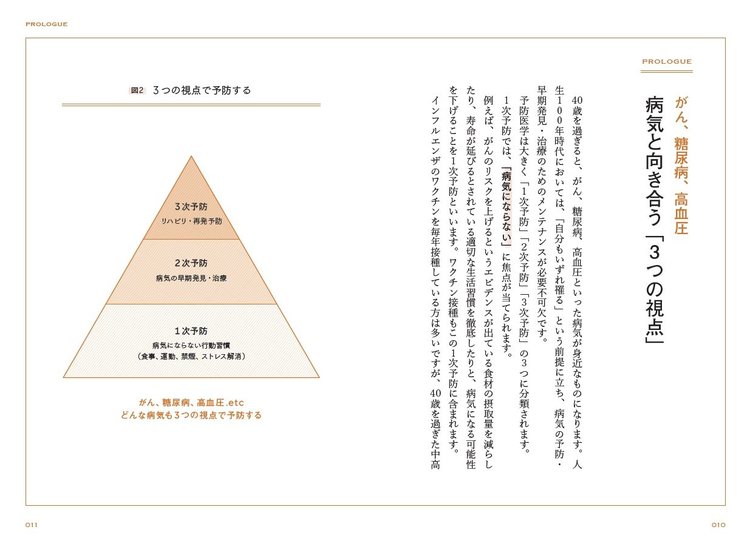

本連載は、毎日の食事から、大病を患ったあとのリハビリまで、病気の「予防」「早期発見」「再発予防」を学ぶものです。著者は、産業医×内科医の森勇磨氏。初の単著『40歳からの予防医学 医者が教える「病気にならない知識と習慣74」』を出版し、感染症医・神戸大学教授の岩田健太郎氏が「安心して読める健康の教科書」と推薦文を寄せています。出版を記念し、寄稿記事を特別に公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

ロキソニンとカロナールの違いとは?

よく使われるお薬、ロキソニンとカロナール。医者がこの2つを処方する際に、どのように使い分けているのかご存じでしょうか。

今回は痛み止めや熱冷ましとして使用されるこの2つのお薬について、作用の違いや副作用など、意外と知られていないポイントを詳しくご紹介していきます。特に、コロナに感染した時やワクチンの副反応で発熱や痛みに悩まされる時など、多くの方がこれらの薬を手にする機会が増えていると思います。今のうちにその違いをしっかり理解して、いざというときに正しく使えるようにしておきましょう。

そもそもロキソニンとカロナールとは何の薬なのかという点から話を始めましょう。どちらも解熱鎮痛剤に分類される薬で、風邪で熱が出たり喉が痛いときなど、解熱作用と鎮痛作用の両方があるため非常に便利に使える薬です。そのため医師の間でもよく処方されるのです。では、この2つの薬が体の中でどのように作用し、どう違うのかを見ていきましょう。

まず、ロキソニンは炎症を抑える効果がある薬で、痛みや発熱の原因であるプロスタグランジンという物質の生成を抑制します。このプロスタグランジンは炎症によって生じ、痛みを感じさせたり体温を上げるように脳に指令を送ったりする物質です。ロキソニンはその生成段階でストップをかけるため、熱が下がり痛みが軽くなるという仕組みです。

一方でカロナールの作用機序はまだ完全に解明されていませんが、脳や脊髄で痛みの信号を伝える経路をブロックするような働きがあると考えられています。ただし、炎症そのものを抑える効果はほとんど期待できません。そのため、効果としてはロキソニンの方がやや強いとされます。

副作用に注意!

ではロキソニンの方が優れた薬かというと、一概には言えません。副作用の観点から見ると、ロキソニンには注意すべき点があります。

プロスタグランジンは実は血管を広げる働きも持っており、ロキソニンを飲みすぎるとその作用まで抑えてしまいます。その結果、腎臓に血液が届きにくくなり、腎不全を引き起こすことがあります。また、胃を守る役割をしている成分も抑えてしまうため、胃潰瘍や最悪の場合は胃に穴があくようなことも起こり得ます。こういったリスクを避けるためにも、ロキソニンを長く飲む場合は胃酸の分泌を抑える薬を併用するのが一般的です。

一方でカロナールも全く副作用がないわけではありません。大量に摂取すると肝臓に負担がかかり障害が出ることがありますが、通常の用法用量を守っていればほとんど問題ありません。

目安としては風邪の時に使う場合は1日1500mg、痛み止めとして使う場合は1日4000mgまでが限度とされています。ただし子どもが誤って大量に摂取してしまうと危険なので、薬は必ず子どもの手の届かない場所に保管しましょう。

(本原稿は、『40歳からの予防医学 医者が教える「病気にならない知識と習慣74」』の著者の寄稿記事です)