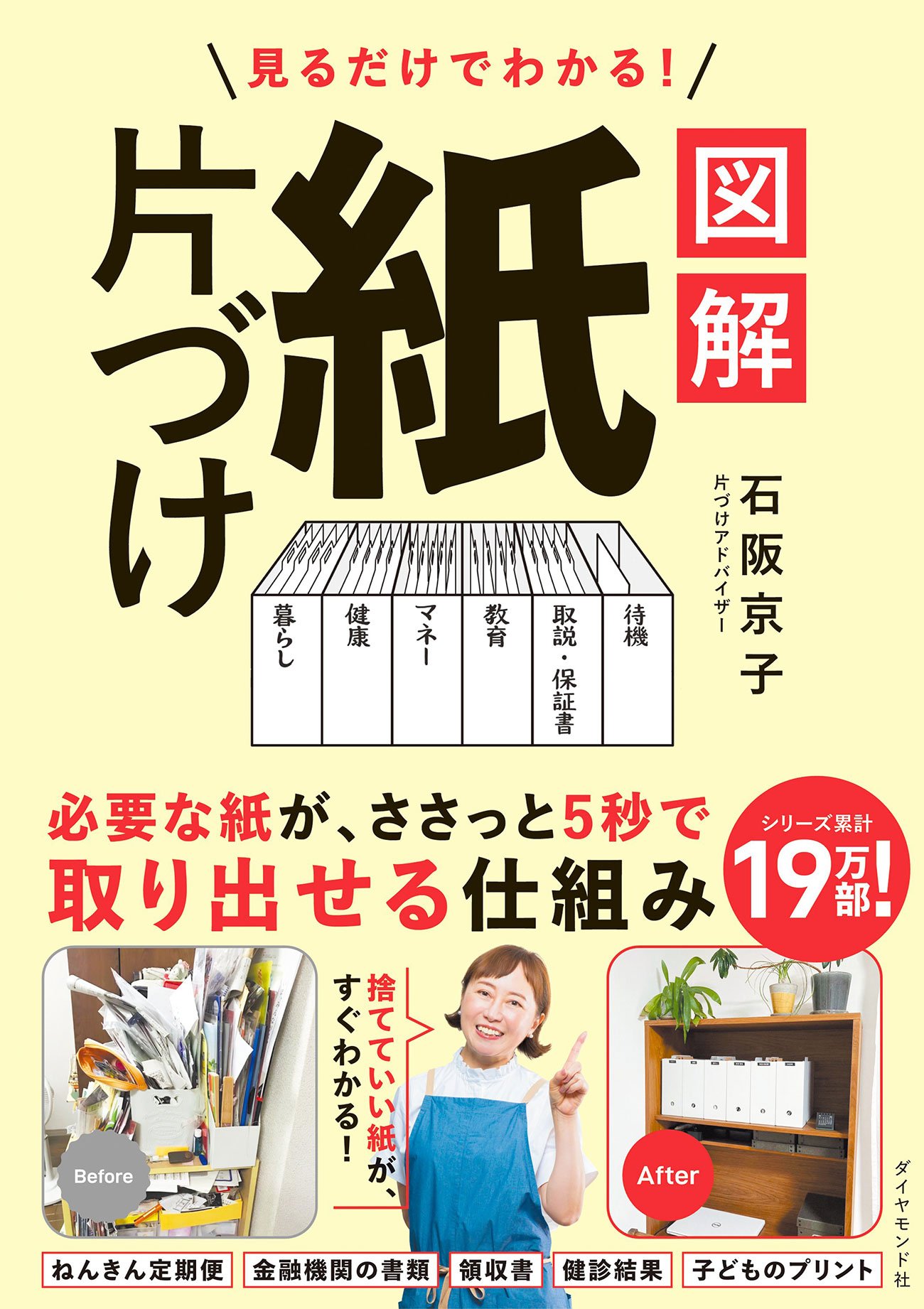

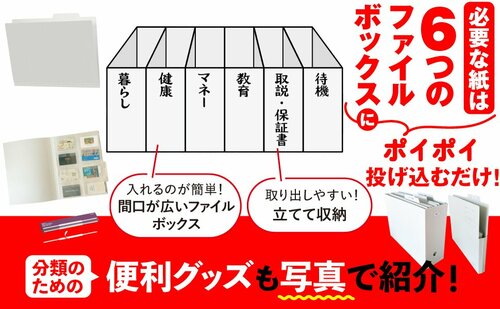

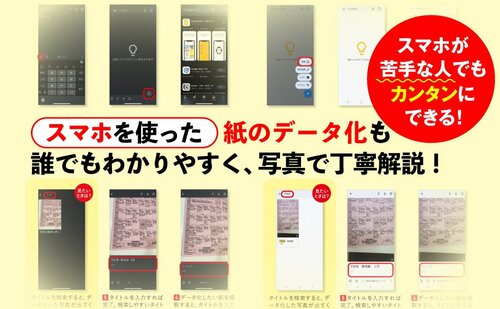

「あの大事な紙、どこいった?」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう! 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』(石阪京子著)が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

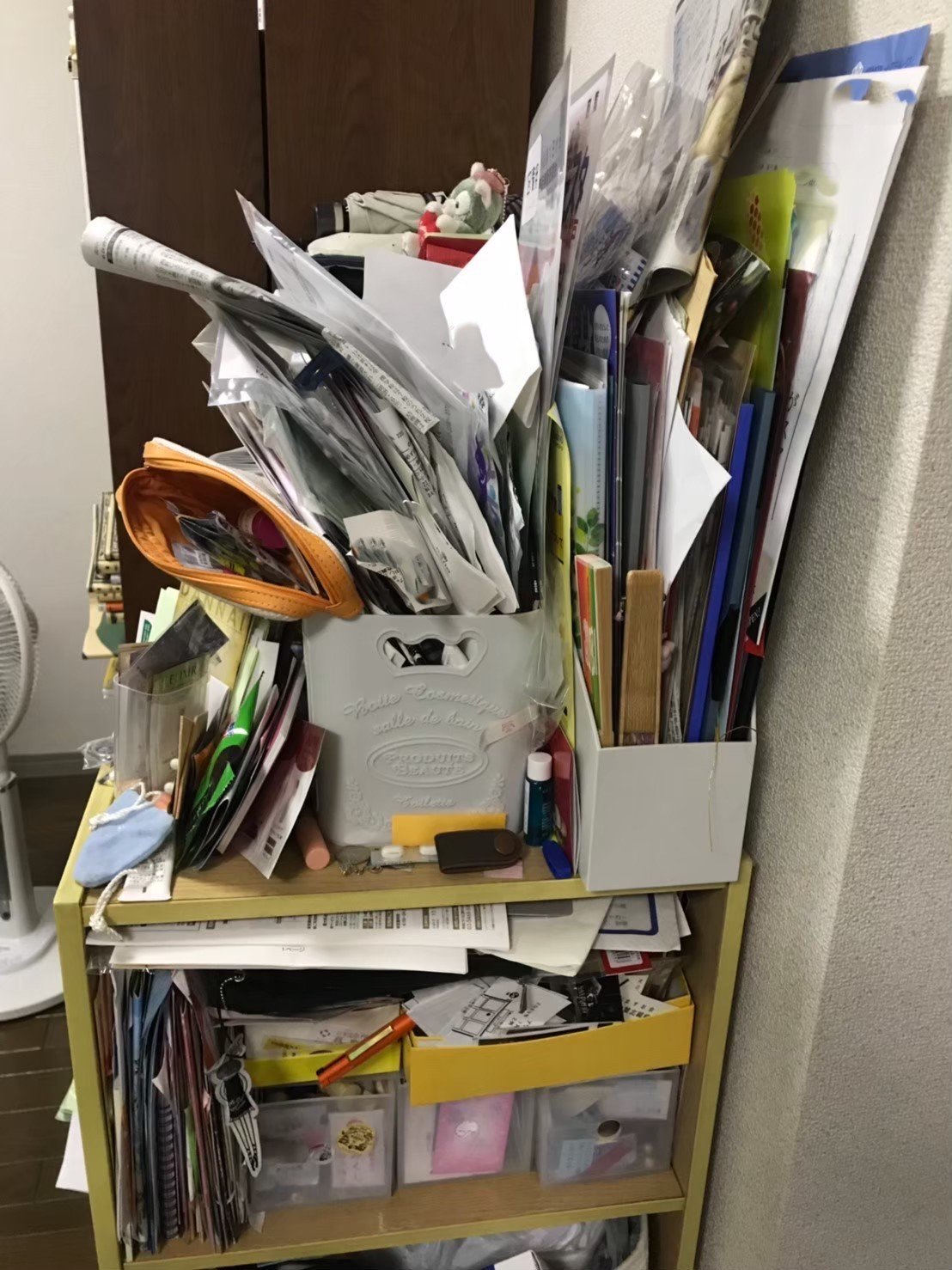

写真:「見るだけでわかる! 図解 紙片づけ」より

写真:「見るだけでわかる! 図解 紙片づけ」より

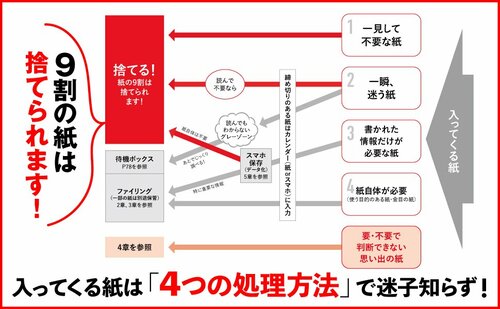

要・不要がぱっと判断できない「グレーゾーンの紙」がクセモノ!

残す紙の基準は前の回で述べたようにたった2つだけ、と非常にシンプルなのですが、「金目の紙なのかどうか」「紙自体が(後で)必要になるのかどうか」を、ぱっと読んだだけでは判断できない「グレーゾーンの紙」がありますよね。

「読んでも理解できないし、たぶん自分にはいらない気がするけど、一般的には大事な紙っぽいから、捨てるのがちょっとこわいです…」

「金目の紙ではなさそうだけど、使う目的があるのか…? いつか使うことになるのではと思うとなんとなく捨てられません…」など。

これらの紙は一体どうすればいいのでしょうか?

答えは、「調べる」。これに尽きます。

具体的な方法は次の通りです。結局、調べるという確認作業をせずになんとなく取っておくから内容不明の紙がどんどんたまっていくのです。

この確認作業はその場で即行うのがベストですが、すぐには時間をとれないことが多いですよね。ですから、しっかり確認する必要がある紙は「待機」ボックス(P78参照)に入れておいて、後で落ち着いて対処してください。

グレーゾーンの紙の「確認」の仕方

①中身をじっくりよく読む

②読んでわからなければ調べる

▲ネットで調べる

・紙のタイトルやキーワードを入力して検索する

・写真を撮って画像検索する

※信用できるサイトを参照する(大手・公的機関)

※一般人のブログは信用しない

▲メールで問い合わせる(履歴が残るから安心)

・「この紙はどういうときに使うんですか?」

・「この紙は捨ててもいいですか?」

▲メールアドレスが載ってなければ電話する

・金融機関から届いたもので捨てていいかわからない場合、封筒も取っておく

(そこに問い合わせ先が載っていることが多い)

※解約させないようになどの理由でわざと連絡がつきにくくしているところもある。その場合は消費者センターに問い合わせる

③紙の内容が理解できたら「捨てる」か「スマホ保存」か「ファイリング」を判断

たった一度確認してしまえば、今後、同じような紙が届いたときに迷うことがなくなりますから、紙がどんどんたまっていくことも防げます。

本書では、多くの方が特に処理に迷いがちな「グレーゾーンの紙TOP25」を、巻末特典で詳しく紹介しています。

*本記事は、『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』より、抜粋・編集して作成しております。