【絶対オススメ】「宅建は『問1』から解いてはダメ!」→合格する人がやっていた超攻略法

働きながら3年で、9つの資格に独学合格! 大量に覚えて、絶対忘れないノウハウとは?

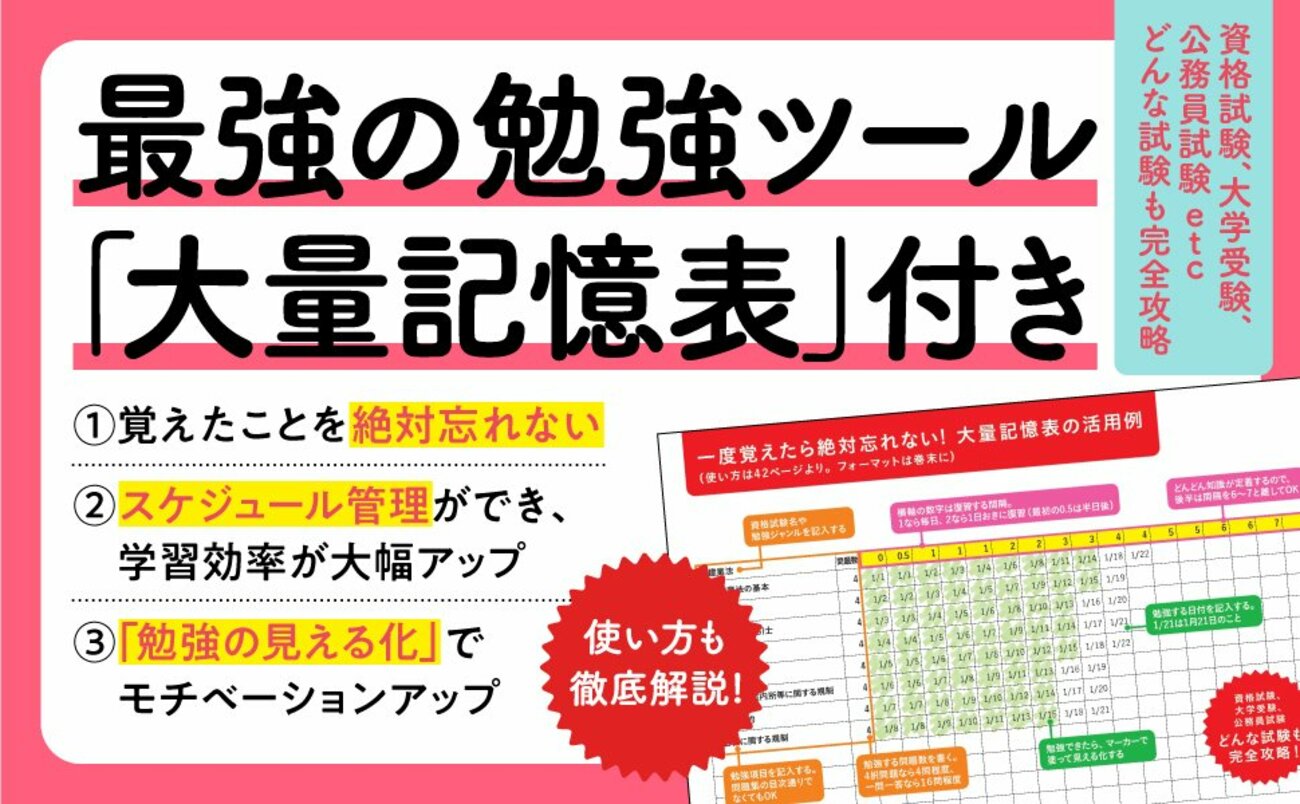

「忘れる前に思い出す」最強のしくみ、「大量記憶表」を公開!

本連載の著者は棚田健大郎氏。1年間必死に勉強したにもかかわらず、宅建試験に落ちたことをきっかけに、「自分のように勉強が苦手な人向けの方法を編み出そう」と一念発起。苦労の末に「勉強することを小分けにし、計画的に復習する」しくみ、大量記憶表を発明します。棚田氏の勉強メソッドをまとめた書籍、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の刊行を記念して、寄稿記事を公開します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

合格する人がやっていた超攻略法とは?

宅建の試験日が近づいてきましたね。本日は、宅建試験の新常識についてお話しします。

最近は模試を受けている方も増えてきているのではないかと思います。まだ一度も模試を受けたことがないという方は、最低でも一度は必ず受けてください。これは例えるならば、フルマラソンを走ったことがない人が、いきなり本番のフルマラソンに出るようなものです。

普段は自宅の近くを何となく1~2km走っているだけなのに、いきなり本番の42.195kmに挑むというのは、危険であることが容易に想像できると思います。それと同じで、宅建試験も過去問を解いているだけでは、本番の2時間で50問解くという競技にはなりません。この競技を実際に体験しておくかどうかで、結果には大きな差が出てきます。

特に大切なのはペース配分です。これを一度は体験しておかないと、本番がぶっつけ本番になってしまいますので、必ず模試は受けてください。そのうえで、私が5年前からずっと言い続けていることがあるのですが、それをぜひ実践していただきたいのです。実はそれが今や、受験生全体のスタンダードになりつつあることでもあります。

「宅建業法」から解こう!

宅建試験では問1から問14までが権利関係、問26からが宅建業法となっています。私は常に「宅建業法から解き始めてください」と言っております。なぜなら、この試験は2時間で50問を解くという競技であり、試験の序盤でどれだけその日の流れに乗れるかが、合否に大きく影響するからです。実際、私自身もその波に乗れた時と乗れなかった時では点数が大きく変わりました。

では、どうすればその波に乗れるのか。それは、序盤に得意な分野、つまり短時間で確実に点が取れる宅建業法から始めることです。宅建業法が苦手な人はそもそも論外ですが、普通の受験生であればここでリズムを掴むことができます。そして、宅建業法20問を30分程度で解いてしまえば、精神的に非常に楽になります。

そこから統計や税、法令上の制限へと進み、最後に権利関係を持ってくるのが理想です。実際にこの順番で解いた模試と、問1から順に解いた模試では、同じ難易度でも点数が変わってきます。権利関係から始めてしまうと、最初の14問で1時間以上かかってしまうこともあり、その時点で焦りが生まれます。そして焦った状態で宅建業法に取り組むと、普段なら解けた問題を落としてしまうのです。

試験で一番避けたいこと

試験本番で一番避けたいのが「焦り」です。この焦りによって判断が鈍り、ミスが連発してしまうのです。逆に、余裕を持って進められると、見落としがちな選択肢にも気づくことができます。

ですので、まずは宅建業法から取りかかってください。宅建業法は早ければ30分程度で終わります。そうすれば心に余裕が生まれ、その後の問題にも冷静に対応できるようになります。そして50問すべてを早めに一通り解き終えたあと、時間を使って飛ばした問題や不安な選択肢を確認するという使い方をしてください。

このアプローチを知らなかった方は、ぜひ模試で試してみてください。模試で問1から始めた場合と問26から始めた場合で、点数や手応えが大きく変わることを実感できるはずです。特に、マークシートの塗り間違いのリスクもありますので、本番と同じ順番で解く練習はとても大切です。

よく「統計から始めるのはどうですか?」という質問もいただきますが、統計からでも構いません。ただし、統計を最初にやって解けない問題が出た場合、かなり焦ってしまう可能性があるので注意が必要です。統計を覚えたばかりだからこそ先にやりたい気持ちは分かりますが、そこでつまずくとペースが乱れる原因にもなりますので、事前に心構えだけはしておいてください。結論としては、「宅建業法(問26)から解き始める」ことを強くオススメします。

(本原稿は、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の著者の寄稿記事です)