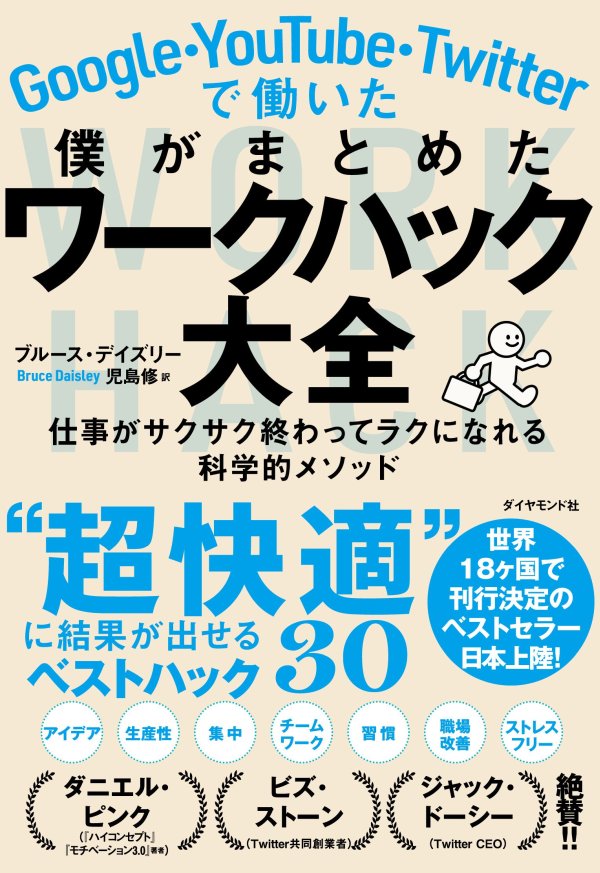

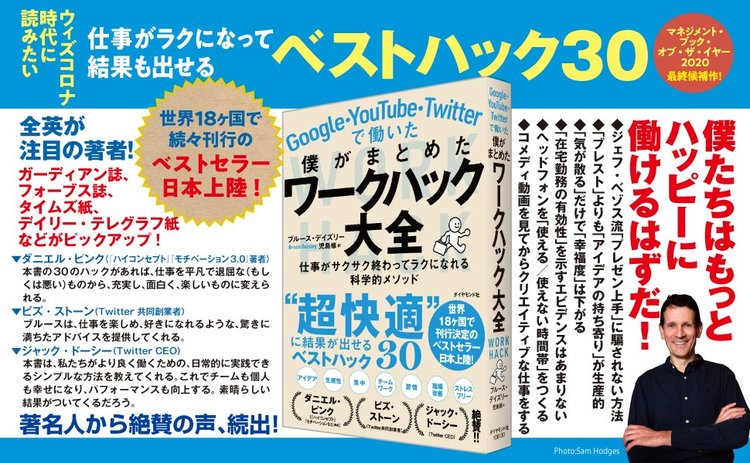

生成AIの活用やリモートワークの定着により、働き方は大きく進化した。しかし一方で、オンライン中心の職場では「チーム内の意思疎通がうまくいかない」「誤解が生まれやすい」といったコミュニケーションの問題が深刻化している。本記事では、世界18ヶ国で刊行された『ワークハック大全』の内容から、ノキアの失敗に学ぶ“話せる組織”をつくる方法を紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

沈黙が生んだノキアの転落

本書では、かつて携帯電話市場を独占していたノキアが、わずか6年で没落した理由を描いている。原因は技術ではなく、「悪いニュースが上層部に届かない」という企業文化だった。

社員は悪いニュースを上層部に伝えることを恐れていた。否定的な考えを持っていると見られたくなかったからだ。(『ワークハック大全』より)

「上司を安心させること」が目的になると、現場の問題意識は押し殺されていく。やがて組織は現実を見失い、判断を誤る。

ノキアの事例は、報告文化の欠如がどれほど危険かを示す象徴的なケースだ。人が安心して発言できる空気をどう作るかが、組織の生死を分けるのである。

「チームの挑戦」として取り組む

著者は続いて、アメリカの病院で導入された新しい心臓手術法のエピソードを紹介する。成功したチームと失敗したチームの違いは、「挑戦の捉え方」にあった。

トップダウン型のチームは、個々の医師が孤立し、学習が進まなかった。一方で「チームの挑戦」とフレーミングしたグループは、互いの学びを共有し合い、成果を出した。

本書では、チームを動かすのは「完璧な計画」ではなく、「共通の学びの意識」だと説く。

自分だけでなく、みんなで成長する。そのフレーミングが、失敗を恐れない文化を生み出すのだ。

心理的安全性を高める3つの原則

心理的安全性とは、メンバーが自由に意見を言える状態を指す。エイミー・エドモンドソンは、その実現に必要な3つの方法を示している。

チームの観点で課題や問題をとらえるためには、全員が軽く扱われたり批判されたりすることを恐れずに自由に発言できなければならない。(『ワークハック大全』より)

まず、仕事を「成果を出すため」ではなく「学ぶ機会」としてとらえること。

次に、リーダー自身が誤りを認め、部下の意見を求める姿勢を示すこと。そして最後に、互いの好奇心を尊重することだ。

この3つの原則が守られた職場では、失敗の共有や新しい発想が自然に生まれる。

つまり「心理的安全性」は、単なる優しさではなく、チームの成果を高める戦略的基盤なのだ。

信頼がチームを進化させる

本書では、信頼を育む文化こそが、チームを成長させると強調している。互いに敬意を払いながらも、率直に意見を言える関係。それが成果を最大化する。

チームのメンバーは、自分の決断に責任があることを知っているのと同じように、自分の意見を述べても周りから非難されたりはしないということも知っていなければならない。(『ワークハック大全』より)

安心して発言できること。それが最強のチームをつくる条件なのだ。