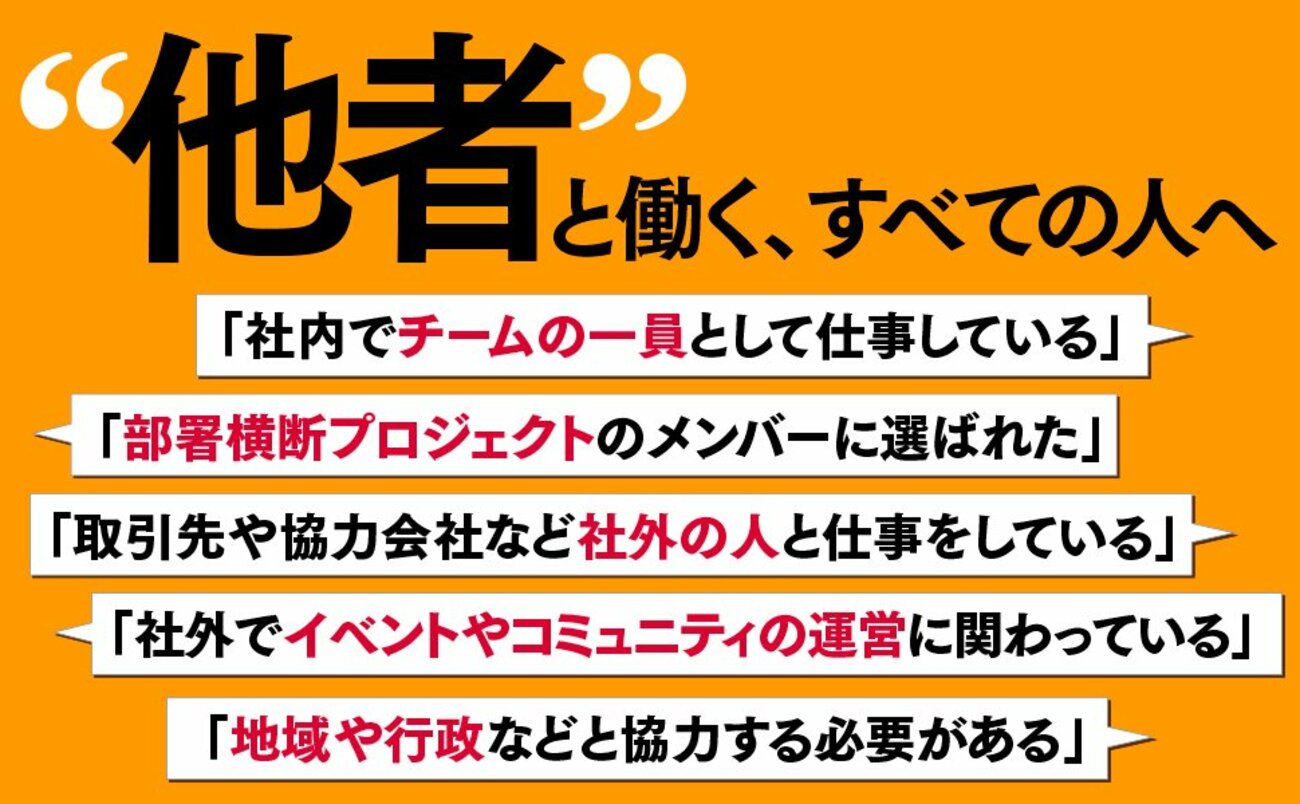

最近、「チームで仕事をする」ことが増えていませんか? 自社の前例が通用しない現代において、他社、地域、行政など、他者と協力して答えを出すやり方にシフトする企業が増えています。一方で、価値観や背景のすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。

「立場やお金の力で人を動かすことは、正しいチームプレーではありません」

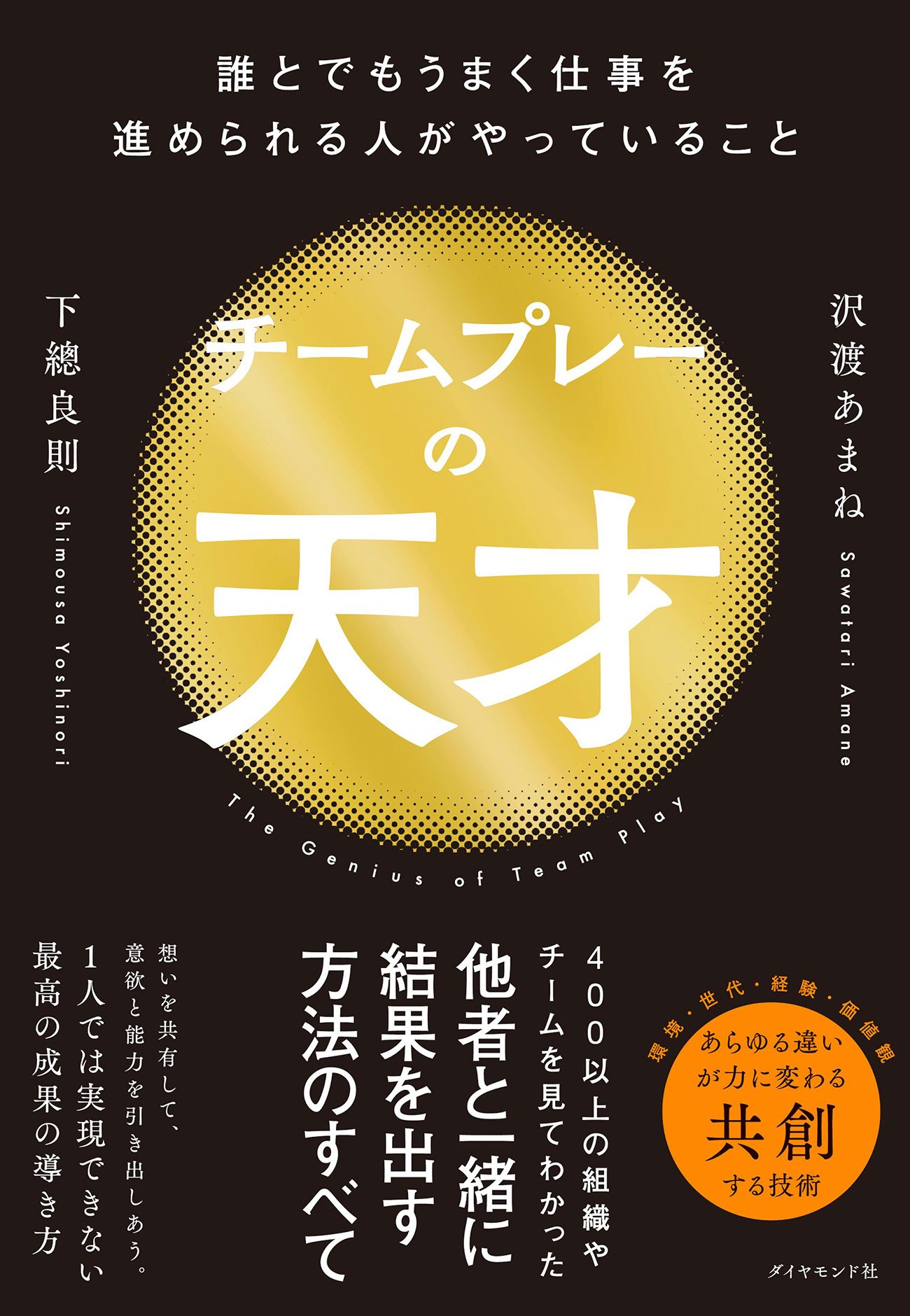

そう語るのは、組織開発の専門家である沢渡あまねさんと、デザイン経営の研究者・実務家である下總良則さん。400以上の組織やチームを見てきたふたりは、「他者と協力して結果を出せる人たちには共通する行動法則がある」と言います。それをまとめたのが、書籍『チームプレーの天才』です。これまで言語化されてこなかった「チームプレー」のコツを、具体的な93の技術として紹介。発売前から話題の同書から、内容の一部を紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「できない」と言えない人たち

内製主義が強く、自分たちで「できる/やりたい」と思っている組織や、プライドが高い人たちほど、弱みを見せたり「できない」と言ったりはできないもの。そうして、袋小路にハマりがちです。

もしくは、下請けマインドが強く、これまで発注元や親会社などの言いなりになってきた人や組織も、「できない」と言えず無理をしてしまいます。

やがて心身ともに疲弊してしまう。これでは共創をする動機が長続きしません。

「できないこと」を開示して、わかり合う

「私たちはこれが得意です」「この領域には詳しいです」「しかし、これはできません」「この領域は苦手です」「ここに困っています」……と、「できない」をはっきり言って、他者にヘルプを求める。「ヘルプシーキング」の文化と行動習慣を育てていきましょう。

手始めに、チームのキックオフミーティングや振り返りの場などで、自分たちが「できること/できないこと」「得意なこと/苦手なこと」を洗い出してはいかがでしょうか。

そして、他者との共創でものごとを進めるときに、最初に開示してみてはいかがでしょう。

自分たちにできないことは、補ってもらう

凸凹だからこそ、お互いのピースがはまります。お互いの強みや弱点がわかっていた方が付き合い方をイメージしやすく、その後の共創がうまくいくでしょう。

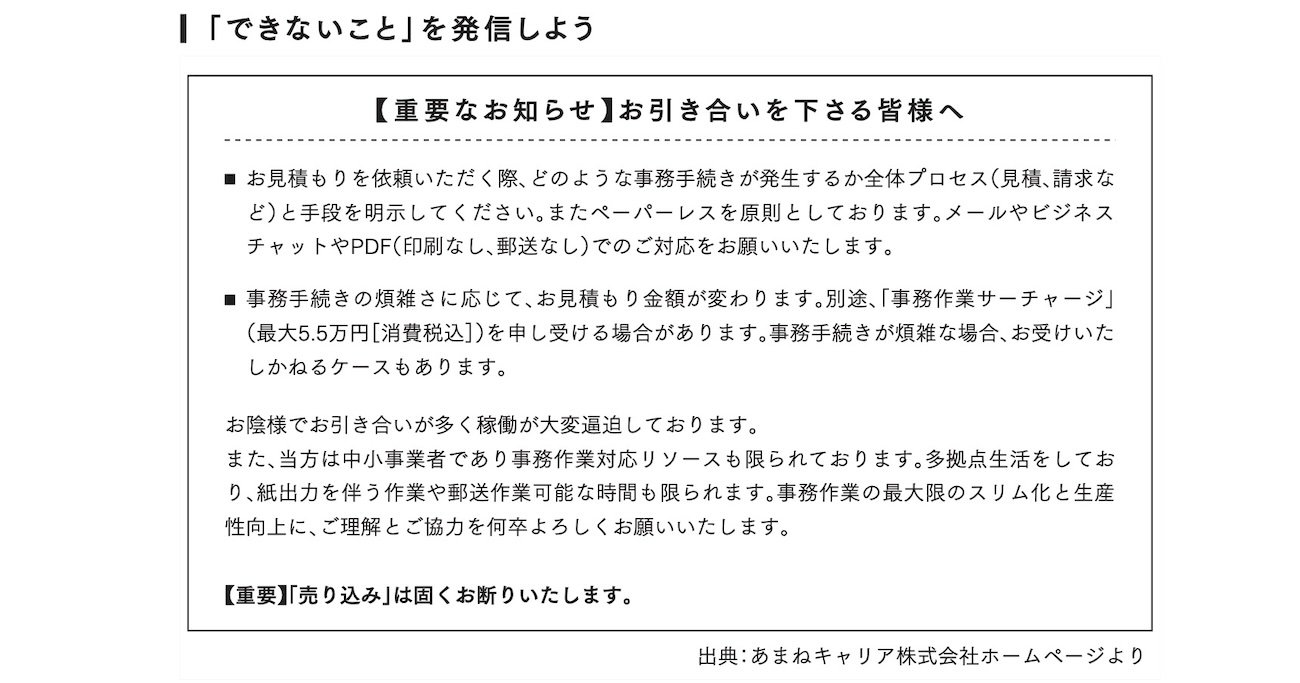

ちなみに、私たち(あまねキャリア株式会社)は中小事業者かつほぼフルリモートワークで事業運営をしているため、紙を伴う作業や煩雑な事務手続きにかけるリソースがありません。

その旨を自社サイトで顧客に開示しています。

書籍『チームプレーの天才』より

書籍『チームプレーの天才』より

強がらない、斜に構えない、だからと言って甘えすぎない。

できないことは無理をせず、相手に補ってもらい、できることに集中しましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)