累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

代執行とは?

超高齢社会への突入。それを実感するのが空家の問題です。

「そういえば、この家、少し前までやさしそうなおばあさんが住んでいたっけ……」

近所で増える空家を前にそんなことを思うことが多くなりました。

空家には所有者がいるのですが、それが遠くに住んでいる元住人のお子さんだったりします。当然、管理は行き届きません。さらに時間が経つと、そのお子さんたちの次の代へと所有者が移っていきます。

それでも所有者が登記されていればいいのですが、それがされていないと所有者が誰か分からなくなってしまうことも稀ではありません。ようやく、相続に当たって登記が義務付けられましたが、これまでは必要な手続がされない例も多かったといいます。こうして空家は放置されていきます。

空家特措法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では、危険な空家などを特定空家等として、市町村長が必要な措置をとるよう勧告できるとしています。

この勧告にも従わなかった所有者等に対しては、その勧告に係る措置をとるよう命ずることができるとしています。

この命令にも従わない場合にとられるのが代執行です。市町村長が命じた措置を代わりにしたり、業者などにさせたりして、その費用を所有者等に支払うよう求めるのです。

特定空家等であれば、屋根の瓦が落ちないように止めさせたり、建物自体の危険性が高い場合には取り壊しを行います。こうした費用を所有者等に請求するのです。

どんな場合に、代執行ができるのか?

代執行は、行政上の強制執行のなかのひとつです。もちろん、代わりにやれる義務(代替的作為義務)しか対象にできません。

まず、その義務は法律により命じられた行為、法律に基づいて行政庁により命じられた行為が対象となります。

問題となるのは、地方公共団体が条例に基づき独自に命じた行為です。これについても、代執行という方法を使うことができるかです。

特別な代執行のしくみを定める場合はともかくとして、一般的な代執行の根拠法は行政代執行法です。その2条では、代執行の対象を「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)」と規定しています。

「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」の部分に注目してください。「法律の委任に基く」の語が「命令、規則」だけにかかるのか、「条例」にもかかるのかが問題となります。

自然に読めば条例にもかかるように読めそうですが、これでは法律の委任に基づいて定められた条例ならともかく、地方公共団体が独自に定めた条例を根拠にする義務には代執行は使えないことになります。

ただ、地方公共団体によっては「法律の委任に基く」の語が、「命令、規則」にだけかかると解釈するところもあります。こう解釈すれば、「法律の委任に基く」条例に限定されませんから、独自に定めた条例に基づいて命じた行為も代執行の対象となるわけです。

代執行の手続

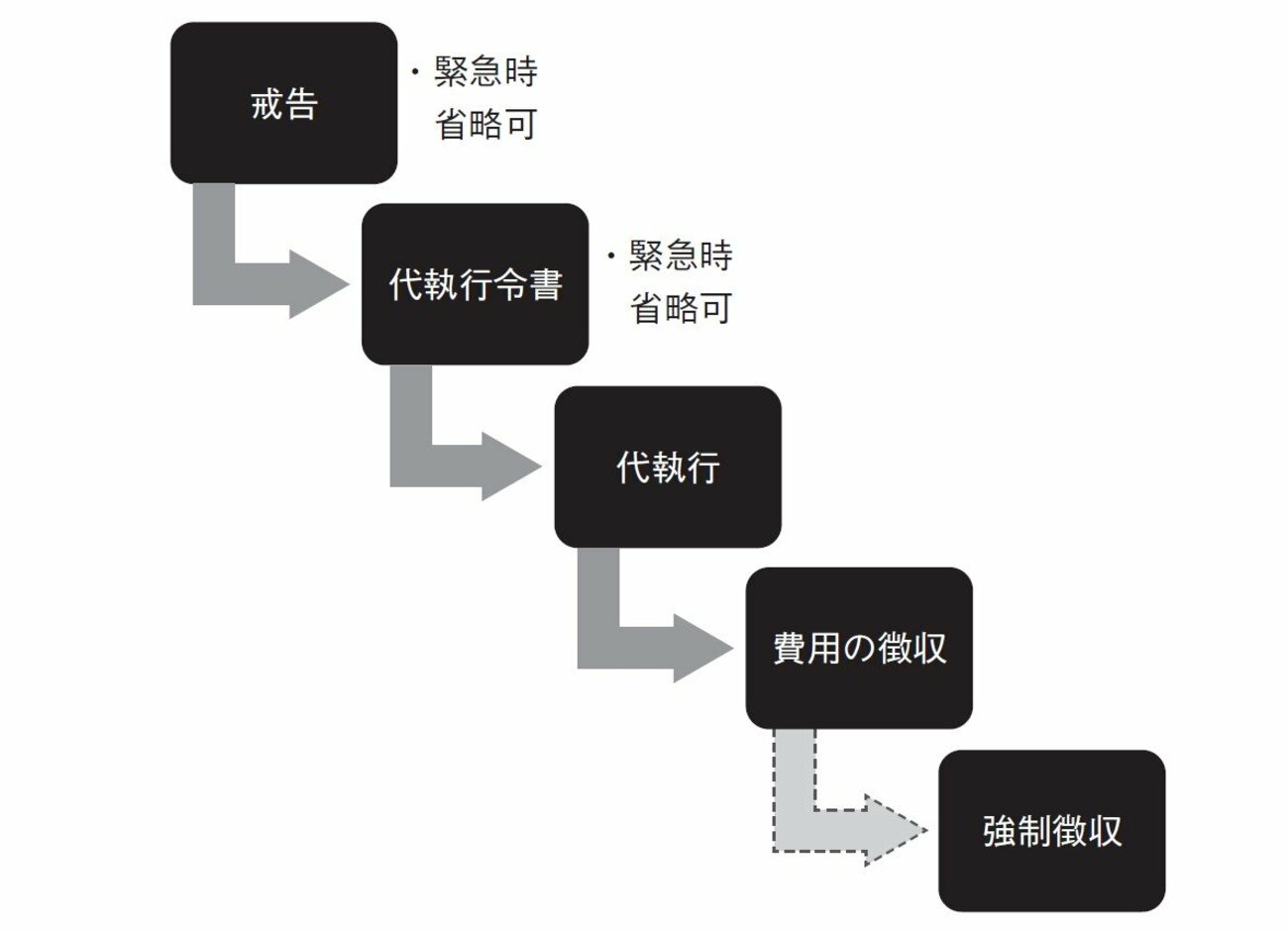

代執行の手続は、行政代執行法に定められています。まずは、義務を果たさない者がいると、「義務を果たしなさい、そうしないと代執行しますよ」と警告します。これを戒告といいます。

戒告をしても義務を果たさないと代執行を行うことを決め、代執行令書を送ります。これには予定日、予定される費用の概算、執行責任者の氏名が記されています。

そして代執行をし、義務を果たすべきであった者からその費用を徴収します。

それでも費用を払わない者がいるときには、国税を滞納したときと同様の手続で強制徴収します。

ただ、危険が切迫して時間がないときなどは、戒告と代執行令書の手続は省略することができます。

代執行の手続

代執行の手続

簡易代執行とは?

代執行の場合には先に義務を果たすべき者にその義務を命じます。しかし、義務を命じたくとも、誰なのか、どこにいるのか分からない場合があります。

こうしたとき、先に相当の期間内に義務を果たすべきことや果たさないと代わりに行う旨を公示して、行政の負担で代執行を行うことができる場合があります。これを簡易代執行といいます。

簡易代執行はいつでもできるわけではありません。簡易の代執行ができる旨が法律に定められているときのみ可能です。

おさらいクイズ

行政代執行法2条の解釈についてお尋ねします。

第2条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

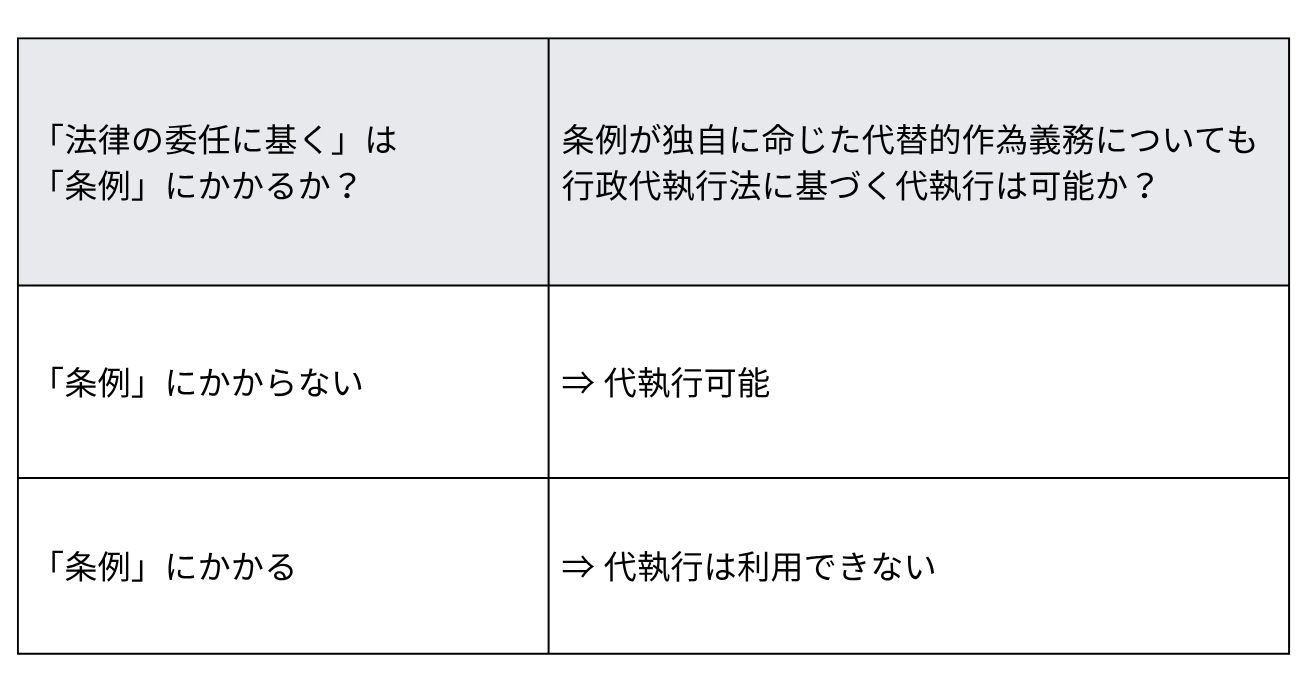

条例が独自に命じた代替的作為義務について代執行ができるか(行政代執行法が適用されるか)という問題があります。

この問題について、次の(1)~(3)の記述のうち、論理的に正しいものをひとつ選んで、その番号を記してください。

(1)「法律の委任に基く」の語は「条例」にもかかると読むべきであるので、条例が独自に命じた代替的作為義務についても行政代執行法に基づく代執行は可能です。

(2)「法律の委任に基く」の語は「命令、規則」のみにかかり、「条例」にはかからないと読むべきであるので、条例が独自に命じた代替的作為義務については行政代執行法に基づく代執行は利用できません。

(3)「法律の委任に基く」の語は「命令、規則」のみにかかり、「条例」にはかからないと読むべきであるので、条例が独自に命じた代替的作為義務についても行政代執行法に基づく代執行は可能です。

解答

(3)

解説

次の表のように整理することができます。

【POINT】

・代執行の対象は代替的作為義務です。

・代執行については行政代執行法という一般法があります。

・独自の条例に基づき命じられた行為が行政代執行法による代執行の対象となるかどうかは説が分かれています。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。