累計18万部を超え、法律学習の入門書として絶大な支持を集めるベストセラーシリーズ。その最新刊『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』が発売されます。著者の吉田利宏さんは、衆議院法制局で、15年にわたり法律や修正案の作成に携わった法律のスペシャリスト。試験対策から実務まで、行政法の要点を短時間で学べる1冊です。この連載では、本書から一部を抜粋し、行政法を読み解くポイントをどこよりもわかりやすく解説します。

イラスト:草田みかん

イラスト:草田みかん

附款とは?

また、運転免許の話といわれそうですが……、視力が十分でない人は免許証の「免許の条件等」のところに「眼鏡等」という記載があるはずです。免許は与えられているものの、運転に当たって眼鏡や度付きコンタクトを使用することが求められています。これが学問上の附款の例になります。

附款というのは、行政行為の主たる意思表示に付された従たる意思表示です。誰の意思表示かというと行政庁の意思表示です。意思表示というのですから、附款は法律行為的行政行為にしか付されません。準法律行為的行政行為には意思がないからです。

先ほどの免許でいえば、「運転免許をあげましょう(許可)、でもね、眼鏡などをかけてくださいね」という場合の「でもね」以下が附款ということになります。

なお、附款には、法律が附款を付すことができる旨を定めている場合(法定附款)もあれば、そうでない場合もあります。免許の場合には道路交通法91条が根拠となります。

(免許の条件)

第91条 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

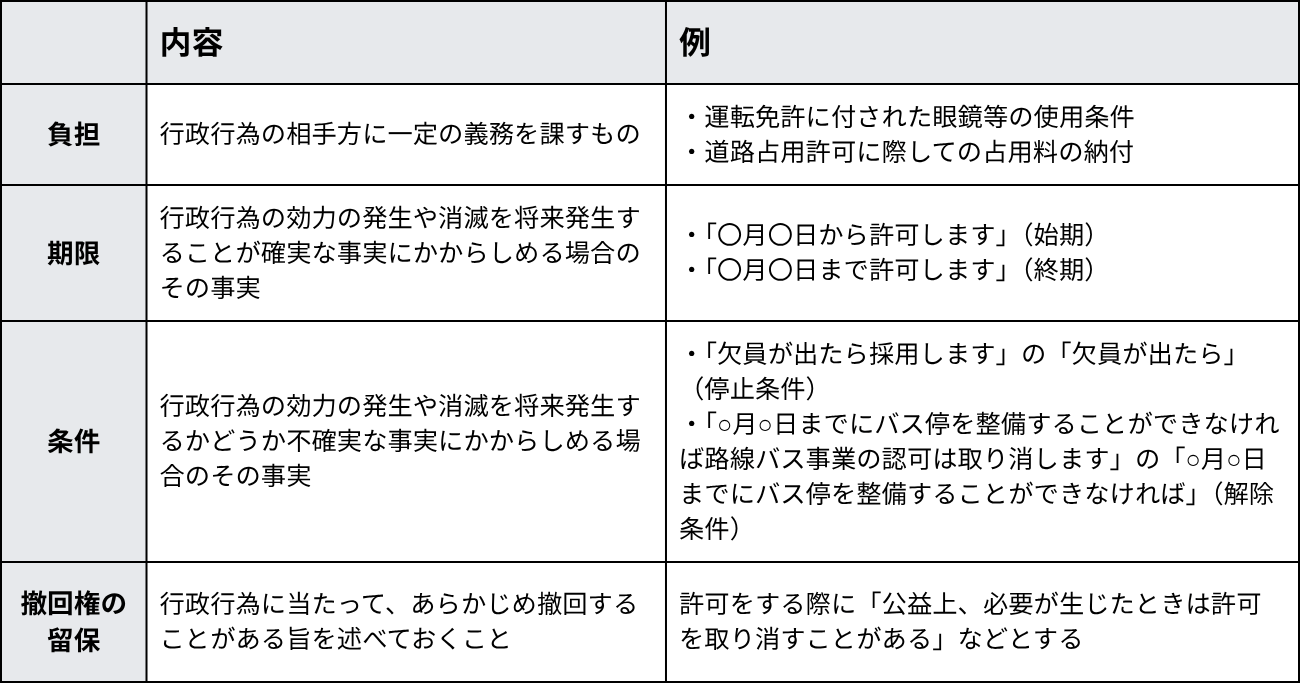

附款の種類

負担とは?

免許の条件ですが、学問上、附款の分類でいえば、負担に当たります。行政行為の相手方に一定の義務を課すのがこの負担です。

ほかにも、道路占用許可に際して納付するよう求められる占用料は負担の例になります。電柱1本1年間◯◯円、街角フェス出店ブース1㎡につき1日△△円、などといったイメージです。

期限とは?

附款には、期限、条件といった分類もあります。

期限とは、行政行為の効力の発生や消滅を将来発生することが確実な事実にかからしめる場合の、この事実のことをいいます。「◯月◯日から許可します」といった始期を定めるものもあれば、「◯月◯日まで許可します」というような終期を定めるものもあります。

条件とは?

条件とは、行政行為の効力の発生や消滅を将来発生するかどうか不確実な事実にかからしめる場合の、この事実のことをいいます。「欠員が出たら採用します」の「欠員が出たら」が条件です。

事実の発生によって行政行為の効果が発生する場合を停止条件といいます。少し覚えにくい用語ですが、「欠員が出る」まで採用が停止されていると考えれば、すんなり頭に入るかもしれません。

一方、事実の発生によって行政行為の効果が消滅する場合の事実を解除条件といいます。

「◯月◯日までにバス停を整備することができなければ路線バス事業の認可は取り消します」といった場合、「◯月◯日までにバス停の整備ができない」と事業の認可が取り消される(撤回される)わけですから、解除条件となります。

撤回権の留保とは?

そのほか、附款には撤回権の留保というものもあります。

撤回権の留保は、許可の際に「公益上、必要が生じたときは許可を取り消すことがある」旨をあらかじめ述べておくような場合です。もちろん、この場合の「取消し」も学問上の撤回に当たります。

法律効果の一部除外とは?

法律効果の一部除外として、道路運送法47条3項の例が挙げられます。

◯◯スカイラインなどが各地にありますが、こうした民間業者による自動車道を提供する事業を自動車道事業といいます。この免許に際して、通行する自動車の範囲を限定するのが法律効果の一部除外の例とされているのです。

ただ、テキストによっては、法律効果の一部除外は、附款として扱わず、そもそも一部を除いた効果を発生させる意思をもった行政行為としてとらえています。

「通行できる自動車の範囲を限定した自動車道事業の免許を与えた」と考えれば、附款ではないということになります。

(免許)

第47条 自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

2 略

3 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。

附款の限界

法定附款でない場合、どこまで附款を付すことができるかという問題があります。行政行為の趣旨や目的を考えつつ、「こうした附款はそれに沿うものだろう」とか「このぐらいの附款は大丈夫だろう」と考えつつ付されるのが附款です。

行政の裁量が広く認められている行政行為ほど、附款も広く認められることになります。実務上、道路占用許可に当たっては様々な附款が道路管理者から付されることが多いのですが、これは道路占用許可が裁量の幅の広い特許という行政行為だからです。

ただ、こうした場合であっても、法令の目的とは異なる附款はもちろん付すことができません。

道路占用許可に伴い占用料を取る場合であっても、道路を使わせてあげることの対価(賃料相当額)をベースにするものであり、道路の維持管理などのコストを踏まえて額を算出するぐらいはいいでしょうが、「財政が厳しいのでガッポリ儲けさせてもらいます」というのはダメなのです。

附款の取消し

最初に附款は「主たる意思表示に付された従たる意思表示」だといいましたが、別な意思表示(行政行為)であるわけですから、附款に瑕疵があれば、附款だけの取消しを求めることができます。

ただし、本体の行政行為と附款が不可分一体の関係にあるときには、附款だけの取消しを求めることはできず、本体の行政行為の取消訴訟を提起しなければなりません。

おさらいクイズ

次の記述は正しいでしょうか、誤りでしょうか?

正しいものには◯を、誤っているものには×を記してください。

(1)都道府県公安委員会が運転免許を与える行為は負担に当たります。

(2)行政行為に附款を付すことは、法律に定めがある場合にしか認められません。

(3)行政行為の取消しとは別に附款だけの取消訴訟を提起することができる場合があります。

解答

(1)×

(2)×

(3)◯

解説

(1)免許自体は許可に分類できる行政行為です。免許に際して「眼鏡等」を使用することを求める部分が附款です。この附款は負担に分類できます。

(2)法律で定めがある附款もあります。しかし、そうでない場合にも附款は付すことができます。

(3)本体の行政行為と附款が不可分一体の関係にあるときを除き、附款だけの取消訴訟を提起することができます。

【POINT】

・附款は、行政行為である主たる意思表示に付された従たる意思表示です。

・附款は、負担、期限、条件、撤回権の留保の種類があります。これに、法律効果の一部除外を加えることもあります。

※本稿は、『元法制局キャリアが教える 行政法を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。