ドローンやAIを活用した自治体の取り組みも進んでいる

モバイルアプリは主にユーザー側の対策だが、自治体や企業でもテクノロジーを活用したクマ対策が進められている。

たとえば富山県富山市では、クマの出没が多い地域で、AI搭載のカメラと市の防災行政無線を連携させたシステムの実証実験中だ(参考)。これはクマやその他の害獣の出没予想ルートに設置されたAIカメラが出没を検知すると、自動で防災無線を通じて「付近でクマ出没、注意を」と住民に放送するもので、メール/LINEに対する通知も可能な設計になっている。

また北海道の羅臼町では、ヒグマ出没時の対応として、ドローンを活用した捜索および出没予想エリアに設置されたセンサーカメラ+AIによる検知通知システムが導入された(参考)。これにより、ヒグマが出没した際に、山間部で人が近づきづらい現場でも、ドローンや遠隔センサーで情報を早期に取得・共有することができ、住民や作業者のリスクを軽減できるとしている。

さらに三重県では、夜間でもクマを見逃さない赤外線カメラ+AI画像解析+警報装置(=大音量スピーカー&ライト)を設置し、クマ出没を即時に警告する実証実験中だ(参考)。このシステムによって、「人手による見回り」の負担軽減と、クマとの偶発的遭遇を減らすことが期待されている。

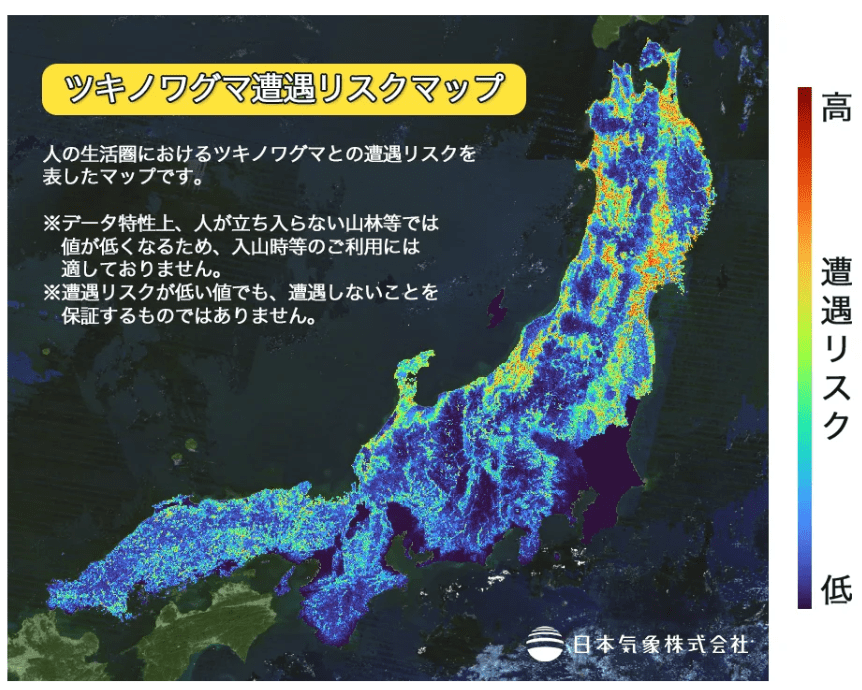

この他にも、民間企業の取り組みとして、気象予測で培ったデータ解析技術を応用し、植生、地形、気候などの環境データと、自治体による過去のクマ出没情報を組み合わせた機械学習モデルを構築した日本気象株式会社のような例もある(参考)。これにより、クマが出没しそうな場所を事前に予測して、危険が潜んでいそうな場所などの情報提供が可能になったとしている。

本州全域のクマとの遭遇リスクを、250mメッシュの高解像度でカバーした「クマ遭遇リスクマップ」

本州全域のクマとの遭遇リスクを、250mメッシュの高解像度でカバーした「クマ遭遇リスクマップ」

今後は、行政と民間のデータ統合を前提に、生態系保全とのバランスも考慮しつつ野生動物との新たな共生のあり方を見出していくことが求められる。しかし当面はモバイルアプリを活用して、自ら被害に遭わないように努力する状況が続きそうだ。