これは日本だけの現象ではない

出没数が増えた要因としては、すでにニュースなどでも報道されている通り、ブナやナラの実の凶作がエサ不足を招き、その結果、食べ物を探して市街地に侵入するという因果関係が指摘されている。加えて、暖冬や季節進行の乱れによる冬眠時期や活動タイミングのズレも挙げられている。

これは日本に限ったことではない。たとえば、元々自然に囲まれたアメリカのコロラド州でも、果実やドングリが不作となった地域では例年以上の出没数が報告されている(※3)。また、リトアニアでも首都圏近郊での出没事例が同国の国営放送などによって報じられた(※4)ほか、スウェーデンでは増えたクマの個体数を背景に狩猟枠が拡大されている(※5)。後者のスウェーデンの例では、一時絶滅寸前に追い込まれたヒグマの保全政策が成功したために生息域が広がり、遭遇リスクも増大したということで、共存策と保全のバランスが議論となった。人間の側にも郊外住宅地の拡大による都市と森林の近接化や、放棄された果樹園やクマの餌となるゴミの放置など、解決すべき問題があるといえる。

例年以上の熊出没を報じるコロラド州の公園&野生動物局のレポート(以下、画像はすべて筆者がキャプチャしたもの)

例年以上の熊出没を報じるコロラド州の公園&野生動物局のレポート(以下、画像はすべて筆者がキャプチャしたもの)

一方で、カナダのブリティッシュコロンビア州の例(※6)では、年ごとに出没数の変動が大きく、継続的な増加傾向は見られていない。食料事情が出没数増減の最も大きな要因である点は他国と同様だが、カナダの場合には自然が豊かな分、食料事情が年によって異なるだけで、継続的な悪化にはつながっていないと考えられる。

※3 CPW reports an above average number of bear conflicts and sightings in 2024, offers regional insights from area wildlife managers

※4 The saga continues: Vilnius bear spotted in the forests near Pabradė

※5 Sweden to kill 20% of its brown bears in annual hunt

※6 Predator statistics: Black bear

Webで確認できる各国のクマ出没マップ

日本のワイドショーなどでは、クマ鈴などを身につけてこちらの存在を知らせ、クマが接近しない状況を作り出すといった対策が紹介されている。また、都道府県によってはクマ出没マップ(実際の名称はそれぞれ異なる)を作成して公開しているので、それを参照して危険と思われる場所には近づかないという対応もある。こちらに防災士ライターの方がまとめたリンク集があるので、必要に応じて確認していただければと思う。

海外でも、以下のようなクマ出没マップがWebで公開されている例がある。

・北米:Keep Bear WildというWebサービスで、衛星追跡されたクマのデータを可視化。ただし、研究・保全用途が主目的。

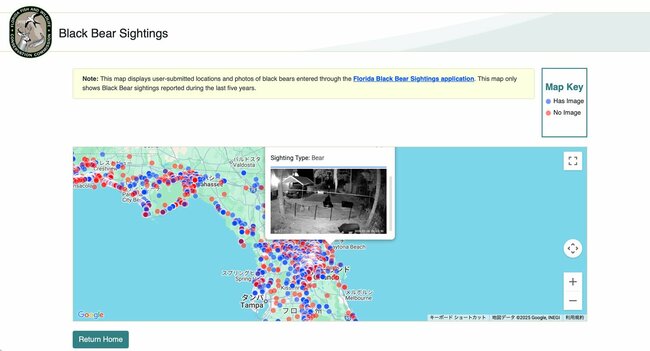

・米国フロリダ州:Black Bear SightingsというWebアプリで、市民から寄せられた黒クマの目撃情報を地図上に表示。

スマートフォンの専用アプリを通じた市民からの投稿による黒熊の目撃情報が表示される、Black Bear Sightings。フロリダ州だけで、過去5年間にこれだけの目撃例があることに驚かされる

スマートフォンの専用アプリを通じた市民からの投稿による黒熊の目撃情報が表示される、Black Bear Sightings。フロリダ州だけで、過去5年間にこれだけの目撃例があることに驚かされる

海外で使えるスマホ用クマ対策アプリ

だが、最も効果的と思われるのはスマートフォン用のモバイルアプリを活用することだ。モバイルアプリのメリットは、常時携行できることに加え、GPS機能を利用して既存の出没スポットに近づいたことがマップ上でわかる点にある。アプリによっては出没スポットに近づくと警告音を鳴らせるというものもある。

・ルーマニアなど:RO-BEARというモバイルアプリで、ユーザーがクマとの遭遇を報告して地図上に表示できる。

・スウェーデン、ノルウェーなど:Skandobsというモバイルアプリで、クマ以外にもオオヤマネコ、イタチ、狼などの大型捕食動物の目撃を報告でき、地方自然保護当局などと連携している。

・北米地域:Wild Trackerというモバイルアプリで、クマを含む野生動物の目撃を記録して自治体・野生動物管理部門と連携している。

・米国など:Repawtsというモバイルアプリで、クマを含む野生動物の目撃報告、リアルタイムアラート、地図表示などが行える。

この中で自治体や管理組織と連携しているものがあるのは、一般市民による報告には誤認や重複が含まれることも少なくないため、専門家が現地確認や精査を行う必要があるからだ。