すぐ論破してくる人が「情報収集なんてSNSだけで十分ですよね?」と言ってきたら、言い返したい。

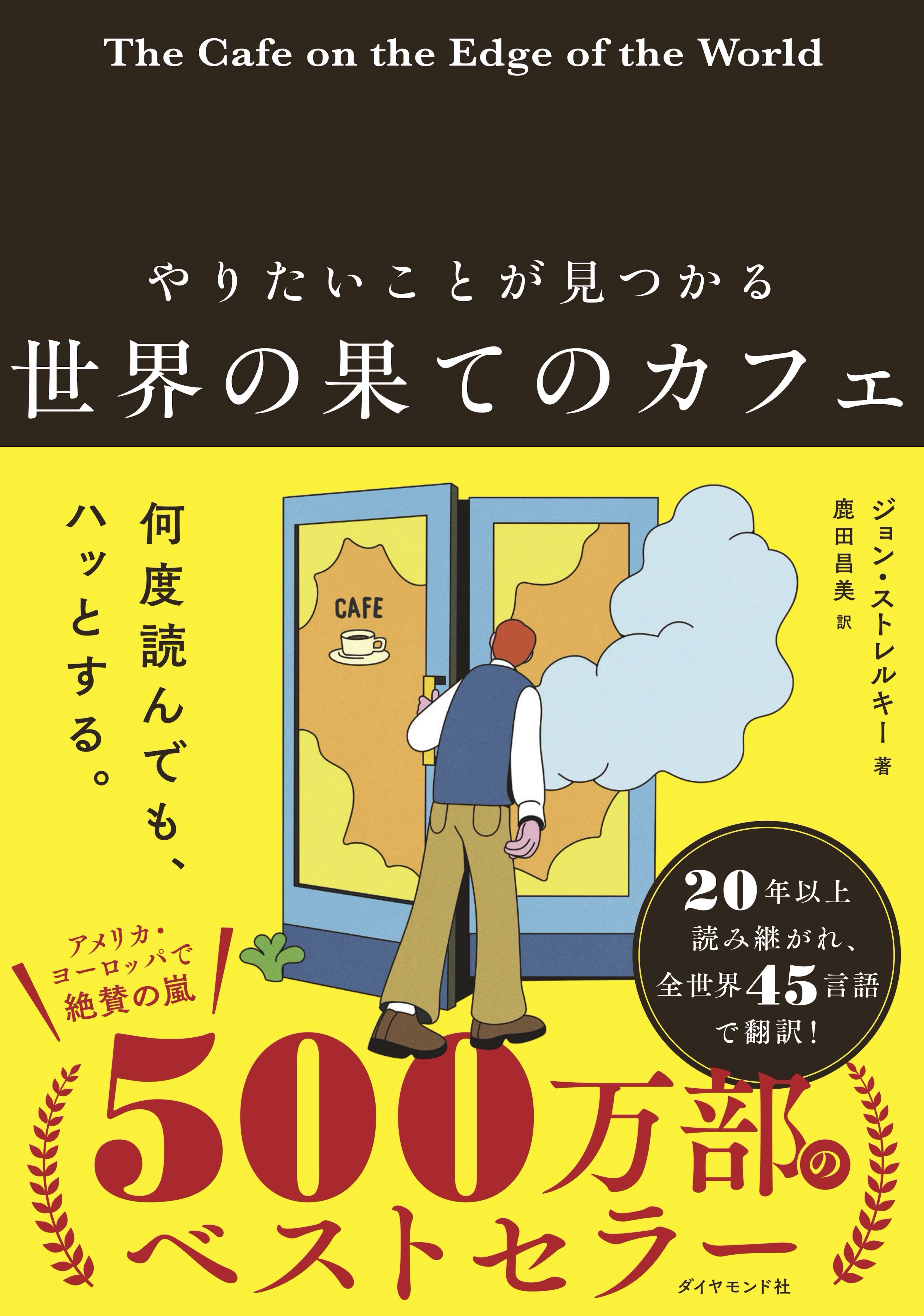

そんなあなたに薦めたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』(ジョン・ストレルキー 著/鹿田昌美 訳)だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

※イメージモデル:ひろゆき氏 (撮影/榊智朗)

※イメージモデル:ひろゆき氏 (撮影/榊智朗)

SNSで“知った気になる”危うさ

「ニュースはSNSで流れてくるし、十分ですよ」

そんな言葉を、職場や飲み会で聞いたことはありませんか?

たしかに、SNSは便利です。

スマホを開けば、誰かの意見、最新のニュース、業界のトレンドがすぐに手に入る。

けれど、その情報の多くは「誰かがあなたに見せたい情報」でもあります。

スクロールするうちに、知らず知らずのうちに「考える」よりも「反応する」ことが習慣になっていく。

つまり、情報を「選ぶ」のではなく、「選ばされている」。

これが、SNSでの情報収集の最大の落とし穴です。

「不安」を利用される構造

『世界の果てのカフェ』という本には、そんな現代人の情報との付き合い方を鋭く描いた一節があります。

広告主は、昔から知っているのよ。

人々の不安や、満たされたいという欲求に的確にうったえかければ、行動を起こさせることができるのだと。

恐怖心をうまく突くことができれば、特定の商品を買わせたり、特定のサービスを使わせたりできるのよ。

――『世界の果てのカフェ』(第15章)より

この言葉は、現代の「SNS情報社会」を予言しているかのようです。

情報の多くは、人の「不安」を刺激するように設計されている。

「置いていかれる」「損をする」「遅れている」と感じさせるメッセージが、クリックや購入を誘導する。

SNSは便利であると同時に、私たちの不安を増幅させる仕組みでもあるのです。

「情報を集める」より、「自分の軸を整える」

本当に必要なのは、「情報の量」ではなく、「自分の軸」です。

SNSで得た断片的な意見よりも、自分が何を大切にしたいかを言語化するほうが、はるかに価値がある。

なぜなら、情報を判断する力は、外ではなく自分の内側にあるからです。

『世界の果てのカフェ』の登場人物たちは、「今を生きる」ことの大切さを何度も語ります。

誰かの投稿やニュースに振り回されるより、「自分はなぜここにいるのか?」という問いを持つほうが、人生の方向を決めてくれる。

その問いがあれば、情報の波に飲まれることはありません。

SNSでは、人生の“核心”は見つからない

「SNSで十分」と言う人に、静かにこう伝えたい。

「それ、誰の意見かじゃなくて、あなたの考えですか?」と。

情報を浴びるのは簡単。

でも、考えるのは自分にしかできない。

情報の洪水の中でも、「自分の軸」を取り戻した人だけが、本当の自由を手に入れるということです。

(本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です)