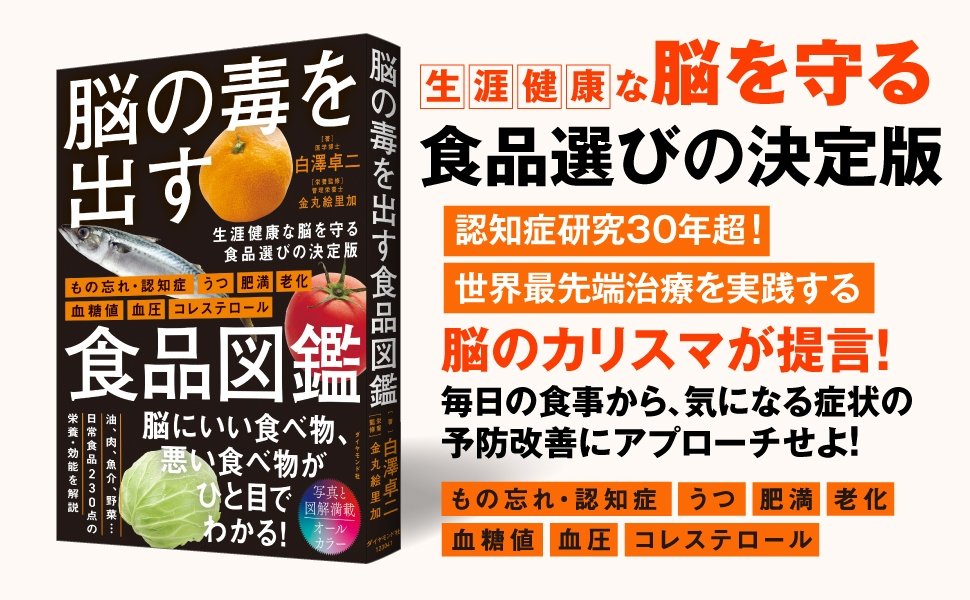

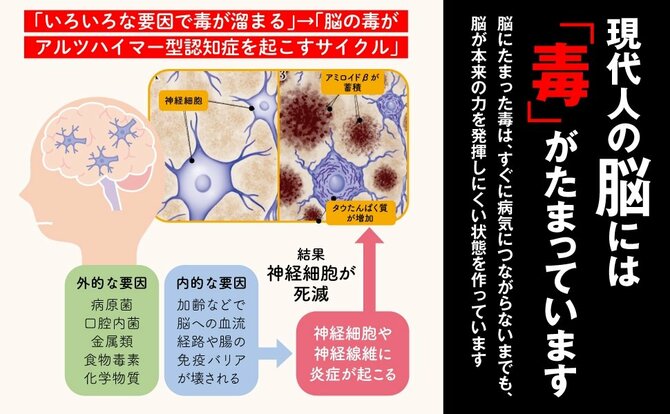

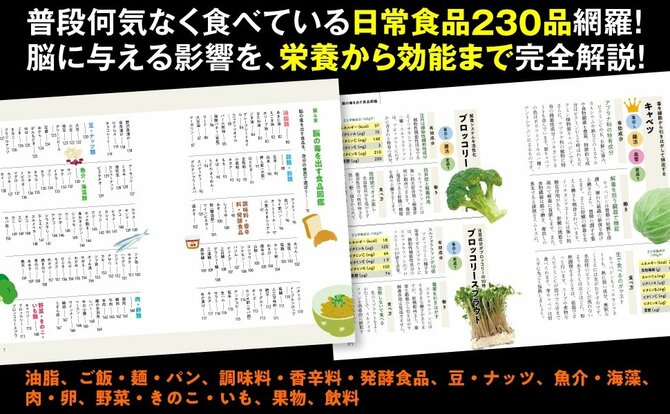

集中力が続かない、もの忘れが増えた――そんな変化を「年齢のせい」と思っていませんか。じつはそれ、“脳にたまった毒”が原因かもしれません。認知症専門医が警鐘を鳴らすのは、日常的に口にする食品が脳の働きをにぶらせる「毒」を生み出しているという事実。『脳の毒を出す食品図鑑』(医学博士・白澤卓二著)では、脳に負担をかける食品と、逆に“脳の毒を出す”食品・メニューを豊富な図解とともに紹介。食事を変えれば、脳はよみがえる――その新常識を医学的知見と実践的な食生活アドバイスからひもときます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歯周病は脳の毒と関係あり!?

歯をみがいているときに血が出たり、疲れがたまると歯茎が腫れたりすることはありませんか。こんな兆候が見られたら、歯周病のサインです。ほかにも、「口臭がする」、「歯がぐらつく」、「硬いものがかみにくくなった」、「歯のすき間に食べ物がはさまる」、などは要注意です。

歯周病は、歯肉や歯の根っこを支えている歯槽骨(しそうこつ)というあごの骨のまわりに感染する、歯周病菌が原因です。

歯周病のやっかいなところは、歯肉に炎症が起きているにもかかわらず、痛みをほとんど感じないこと。これにより、治療が遅れてしまうのです。

そして、歯周病菌は歯肉から血管に侵入して、全身へと散らばってしまいます。歯肉から血管に入る以外にも、口から飲み込んだ歯周病菌が、大腸まで達してしまい、そこから血管に入り込み、全身に送られるルートも考えられます。

歯周病菌が

認知症を悪化させる

この血液から侵入した歯周病菌が、認知症や動脈硬化の原因になるという研究結果は、複数報告されています。

九州大学と中国吉林大学の研究グループのマウスでの実験では、歯周病菌によって脳の毒であるアミロイドβが増えることがわかりました。台湾では、慢性歯周炎のある人はない人に比べ、認知症のリスクが1・7倍高くなったとしています。さらに、亡くなった認知症患者の脳から、歯周病菌が検出されたという報告もあります。

脳の毒を出すためにも、増やさないためにも、歯周病は早期の予防・治療が大切です。

予防法は5つあります。

①禁煙、②毎日のていねいな歯みがき、③免疫を高める、④歯科での歯石除去、⑤定期的な検診を行うことです。

※本稿は『脳の毒を出す食品図鑑』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。