シンガーソングライターとして活躍する北村早樹子氏のデビュー小説『ちんぺろ』が各所で話題だ。家族をテーマにした本書では、モンスターと化したひきこもりの妹・鞠子と、彼女に支配され奴隷のように振る舞う壊れた家族の姿が描かれている。本記事では、発売当初より「一気読みした」「衝撃だった」との感想が絶えない本書から、一部を抜粋・再編集してお届けする。

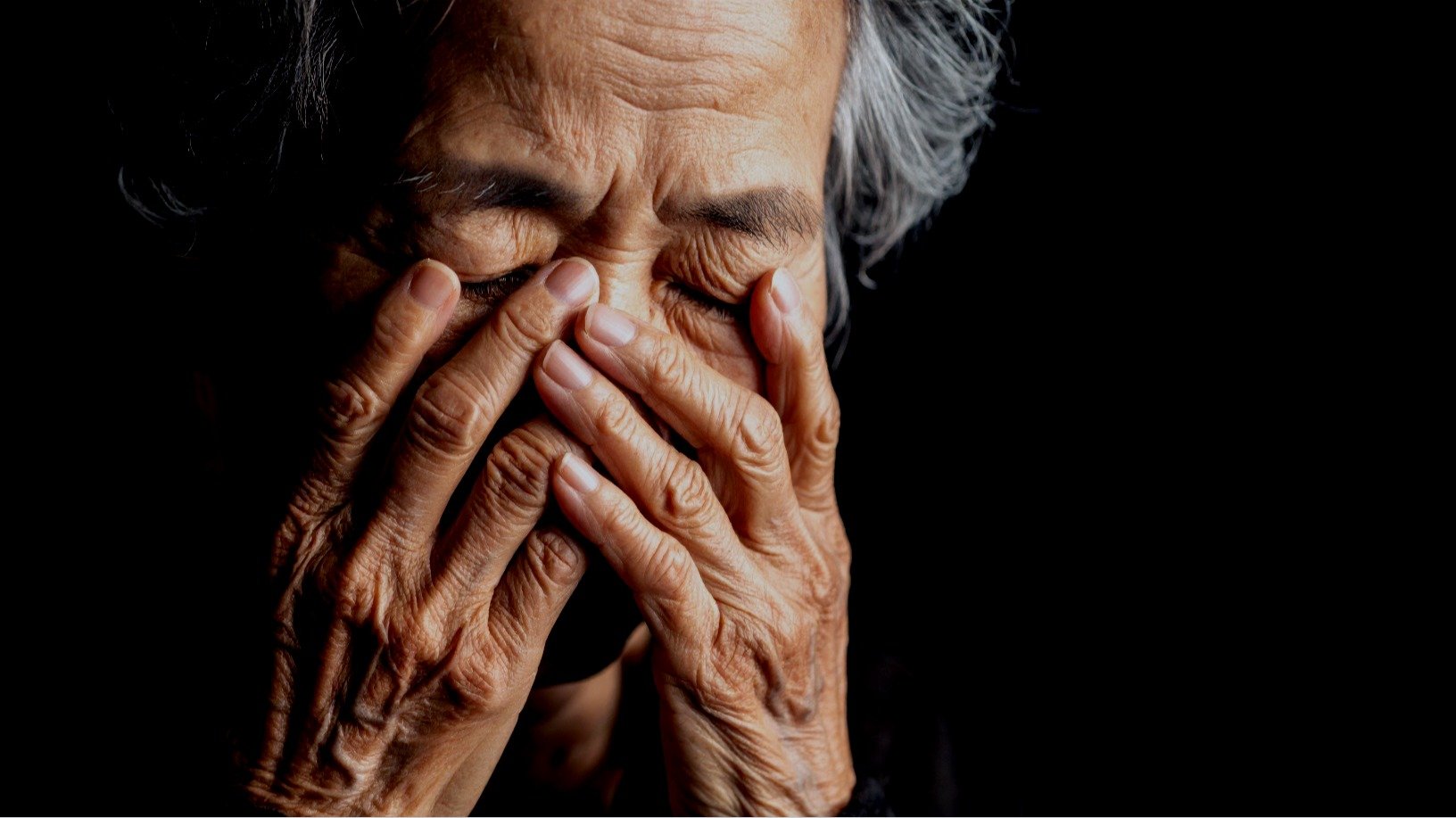

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

モンスター化した妹のいる実家

帰ってきた。十年ぶりだ。

妹を中心にまわっているこの家に自分の居場所はないんだと思い、大阪の実家を飛び出した十八歳の春。以来、盆も正月も帰省しないというスタンスを貫いてきた。この家にわたしはもう必要ない人間なのだし、わたしにもまた、家族は必要ないのだ。そう思い込むようにして生きてきた。大学は地方を選び下宿し、そのまま実家に戻るのが嫌で逃げるように結婚した。その挨拶の時に旦那を連れて帰ったのが最後だから、二十二歳以来の帰省となる。

家族から逃げるための結婚など当然うまくいくはずもなく、二年半で離婚。そのままわたしはひとり東京へ出て、もう七年が経つ。妹が女王様として君臨し、家族はその召使のようになっている狂った実家に囚われていると自分が壊れると判断した結果、家族とは没交渉な態度を自ら取ってきた。こちらから遮断していると、淡白な父や母は特に連絡を寄越してこなかった。

そもそもがわたしには関心のないふたりだ。しかし実家で同居している祖母からは時折手紙が届いた。祖母のことだけは好きだったので、無視するのは胸が痛んだが、少しでも気を緩めるとなし崩しにまた家族に飲み込まれてしまいそうだったので、手紙はそっと引き出しに仕舞い、わたしは一度も返事を書かなかった。

そうやってずっと家族から逃げてきたのだが、唯一SNS上で繋がっていて、存在だけは追い続けていた妹、鞠子の様子がこのところどうもおかしい。悪い予感がして、ついにこの度帰省したのだった。

田舎の実家というものは、いつまでもそこに冷凍保存されているかのように、何ら変わりなく在り続けているものだと思っていた。しかしそれは初手から裏切られることになる。

庭には祖父が可愛がっていた植物たちがいつも季節の花々を咲かせていて、自慢の盆栽も威風堂々と鎮座し、奥には小さな鹿威しもある。そんな手入れの行き届いた記憶の中の庭はもうそこにはなかった。寒椿は花どころか葉が茶色く枯れ果て、ハナミズキの葉も紅葉する前に萎れて落葉し、盆栽たちは細い枝が枝垂れていてまるで骸骨のようで、地面には雑草が生い茂っている。

恐る恐るわたしは玄関を開けた。