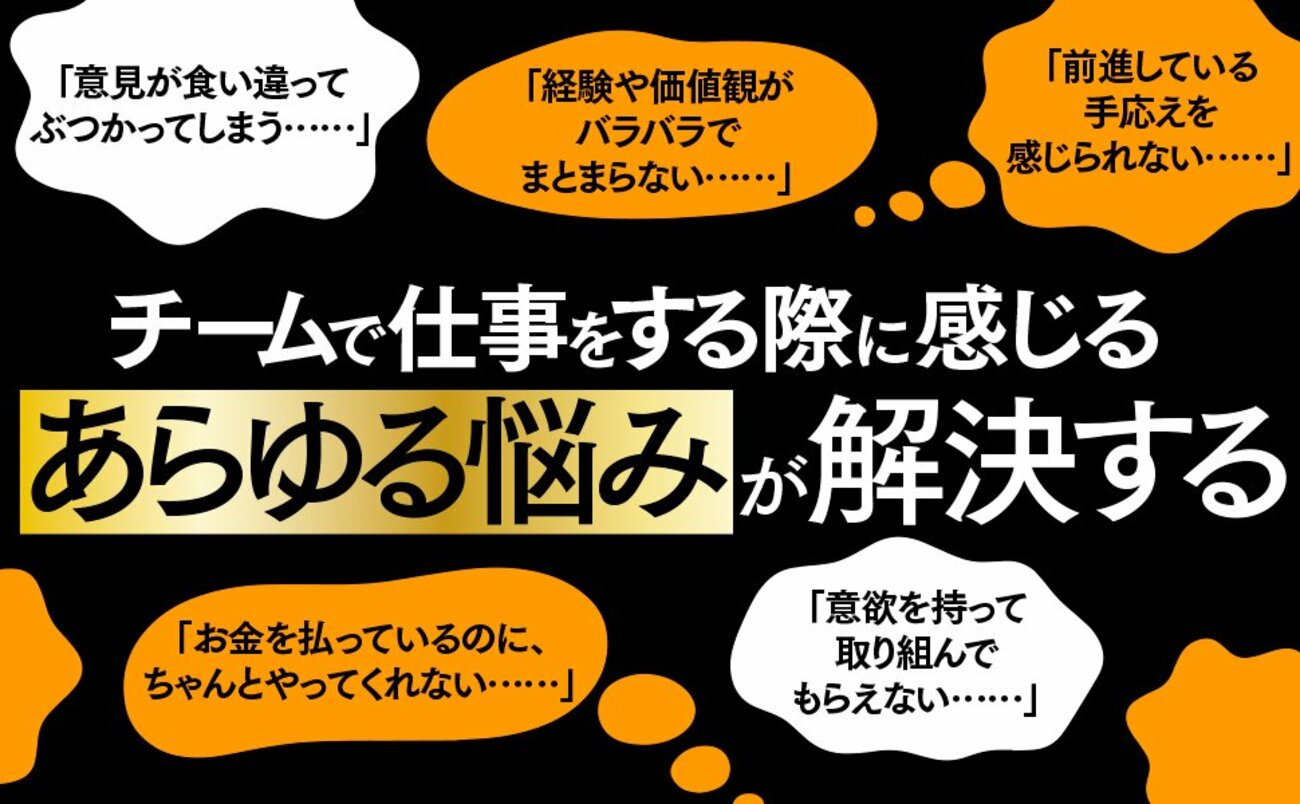

「社内ではうまくいくのに、他社との仕事や共創プロジェクトになると途端にギクシャクする…」

社外とのコミュニケーションが噛み合わず、外部パートナーとの協働もうまく進まない。そんなメンバーがチームにいて悩んでいないでしょうか。関係構築のスキルを高めるには、どのようなチームビルディングやマネジメントが必要なのでしょう? 400以上の組織やチームを見てきた組織開発の専門家が、「誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること」を体系化した書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)から、そのヒントを紹介します。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「社外の人」との仕事がうまくいかない理由

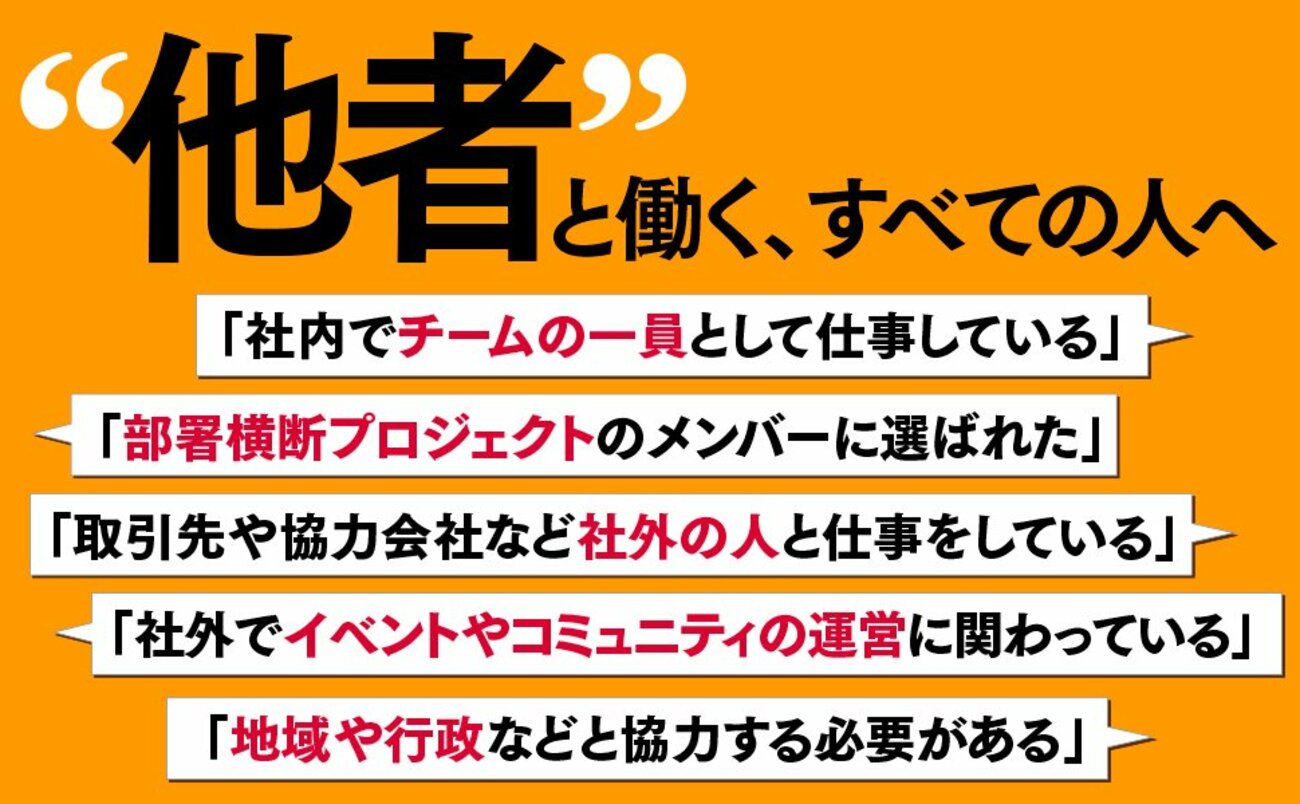

チームプレーは社内のメンバーとだけとは限りません。

社外や地域の人との連携が必要な場面も多いでしょう。

しかしながら、そもそもメンバーが「外の人たち」との対話や共創に慣れていない場合もあります。

いわば「他社慣れ」「外慣れ」していない。

社内の同じ面々や、馴染みのお取引先としか仕事をしてこなかった人たちほど、その傾向が顕著です。

「他社慣れ」してもらうためにリーダーができること

メンバーが内向きで、外の人との対話に慣れていない。

その場合、参考になるのがあの長寿テレビ番組「徹子の部屋」。

黒柳徹子さんが、毎回ゲストを「自分の部屋」(実際はテレビ局のスタジオ)に呼んで対話をする番組です。

これと同様の場を、チーム内や社内に小さく創ってみるのです。

・チームの勉強会に有識者を呼んで話を聞く

・関係部署の人にもチームの定例会に参加してもらって意見を聞く

・ランチタイムに社内外のゲストを呼んで対話する

あなたが徹子さん役(司会役)になってゲストの話を引き出したり、メンバーの質問や悩みを代弁したりと、ファシリテーションを率先してください。

こうして徐々に、メンバーに外に慣れていってもらい、外部の人がチームにいる状態を当たり前にしていきます。

うまくいく「共創」の共通点

とくに、地域活性や関係人口増を目的としたプロジェクトの場合は、自分が属する地域の人だけでやらない方がいいと思っています。

その地域を訪れた人、移住してきた人などの気持ちやペイン(痛み、もどかしさ、生きにくさなど)が悪気なくわからないことがあるからです。

昔からその地域にいればこそ、良さも改善点も見えにくくなるもの。

その地域の移住者や出張者、またはそういった人たちをアテンド(案内)する企業の人たちなどにも参画してもらい、中の人だけでは得られない気づきや改善点を得ましょう。

(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)