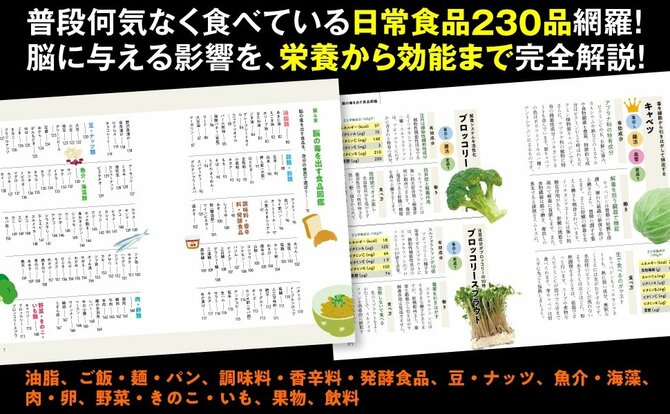

集中力が続かない、もの忘れが増えた――そんな変化を「年齢のせい」と思っていませんか。じつはそれ、“脳にたまった毒”が原因かもしれません。認知症専門医が警鐘を鳴らすのは、日常的に口にする食品が脳の働きをにぶらせる「毒」を生み出しているという事実。『脳の毒を出す食品図鑑』(医学博士・白澤卓二著)では、脳に負担をかける食品と、逆に“脳の毒を出す”食品・メニューを豊富な図解とともに紹介。食事を変えれば、脳はよみがえる――その新常識を解き明かします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

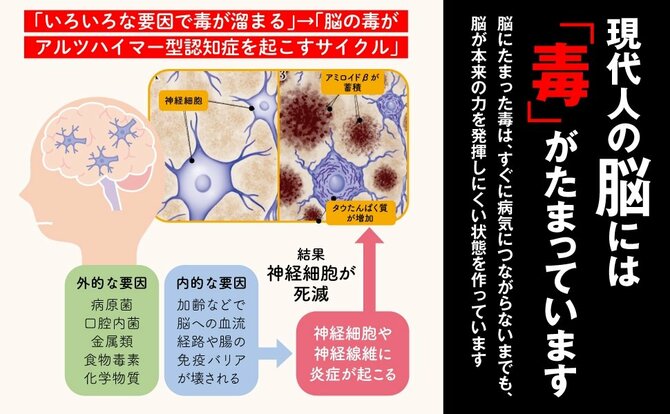

現代人の脳には「毒」がたまっている

残念ながら、現代人の脳には毒がたまっています。そして脳にたまった毒は、すぐに病気につながらないまでも、脳が本来の力を発揮しにくい状態を作っています。

脳の毒の正体とは?

脳の毒が引き起こす最も深刻な病気のひとつに、アルツハイマー型認知症があります。

アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβ(ベータ)は、脳内で作られるたんぱく質の一種で、健康な人の脳の中にも作られています。

アミロイドβは脳に何らかの異物が入ると、それと戦うために蓄積します。

健康体であれば、過剰な分はネプリライシンという酵素によって、分解・除去されて体の外に排出されます。

しかし、この酵素の働きが弱くなると、アミロイドβは排出されずにプラークという毒の塊を作ります。

この塊が時間とともに脳のあちこちに現れ、もの忘れや勘違い、理解力の低下などを起こします。

毒が毒を生みだす仕組み

脳内には、神経細胞の維持や情報伝達に関わる働きをする多くのたんぱく質があります、そのひとつにタウたんぱく質があります。

タウたんぱく質は、細胞内に溶け込んで、有用な働きをしています。

ところが脳内にアミロイドβが蓄積されていくと同時に、細胞内で正常に働いているタウたんぱく質が変化します。

その結果、脳内で糸くずのようなものを形成し、さらなる毒ができあがります。

毒がたまる原因とは?

脳に毒がたまる原因として、食物に含まれる毒素、化学物質、病原菌、重金属などがあります。

しかしこれらは対処すれば、なくすことができるのです。

※本稿は『脳の毒を出す食品図鑑』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

![「絵がヘタな人」に共通する、たった1つの特徴[見逃し配信・12月第2週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/5/0/360wm/img_50be3a2de5bcfefa440f2db05c423186160126.jpg)