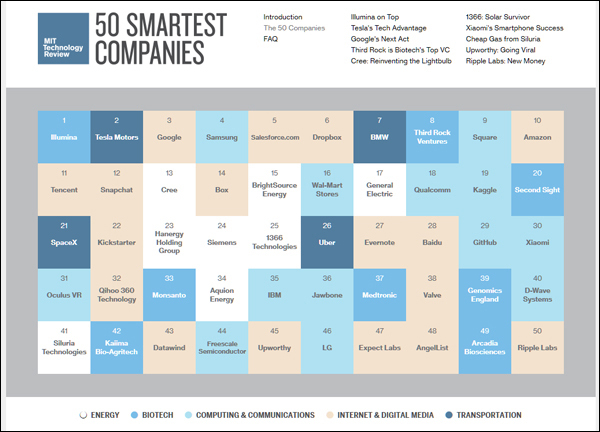

世界が今、注目する企業が居並ぶ

MITスマーテストカンパニー50

「MIT 50 Smartest Companies」のWebサイト http://www2.technologyreview.com/tr50/2014/ 拡大画像表示

「MIT 50 Smartest Companies」のWebサイト http://www2.technologyreview.com/tr50/2014/ 拡大画像表示

今回は「MITスマーテストカンパニー50社(2014年)」の中から、とくに私が気になる企業について話をしたいと思います。スマーテストカンパニー50社は、マサチューセッツ工科大学が刊行する科学技術誌『Techology Review』編集部が毎年発表しているもので、世界的に評価されているテクノロジー企業が選ばれています。

じつは、この50社のうち、この10年以内に設立された企業の多くは、私にとってなじみのある企業です。というのも、私が審査員を務める「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」(アーンスト・アンド・ヤング、ナスダック、USAトゥデイ主催)のプログラムに参加しているからです。つまり、ベンチャーからワールドクラスに成長した企業というわけです。私自身も1998年に27歳でアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー米国大会のヤング起業家賞を受賞しました。

2014年版の50社には、残念ながら日本の企業は1社も入っていませんが、その理由については後ほどお話しましょう。

革新的な発想で未踏のビジネスに挑む

イーロン・マスク氏

世界が今、最も注目する経営者の1人が、電気自動車メーカーのテスラ・モーターズと、宇宙船開発のスペースXの創業者、イーロン・マスク氏です。革新的な発想で誰もやったことがない技術を次々と生み出すという点では、さながら現代のダヴィンチ、エジソンのよう。

宇宙ロケットはもちろん、自動車も新規参入が非常に難しい業界です。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に登場するタイムマシンのクルマとして有名になった自動車メーカー、デロリアン・モーター・カンパニーも失敗しています。テスラは2010年に上場を果たしましたが、新規自動車会社の上場はフォード以来54年ぶりでした。

彼が次に挑むのは「衛星ネット事業」といわれています。衛星ネット事業とは、衛星によるインターネット接続ビジネスのことです。数年前から他社が手掛けていますが、コストや利用者の少なさなどの理由から、順調に進んでいるとはいえません。しかし、電気自動車や宇宙ロケットなど未踏の分野を開拓し、経済性を実現した彼なら、近い将来成功させるのではないでしょうか。

彼は、人口爆発や環境悪化が進む地球と人類を救うため、電気自動車や太陽光発電をつくり、火星移住を実現するために宇宙ロケットを開発しているといいます。

グーグルの創業者が以前、社会貢献のためにもっと寄付するべきではないかと問われて、「私ができる社会貢献のベストは、自分のお金をイーロン・マスク氏にあげることだ」と答えたそうです。彼がいかに評価され、期待されているかがよくわかりますね。